- Accueil

- > La revue

- > Numéro 8

- > Liminalité dans le contexte linguistique et cultur ...

- > Production de l’accent lexical russe par les apprenants francophones : origines des difficultés et pistes de remédiation

Production de l’accent lexical russe par les apprenants francophones : origines des difficultés et pistes de remédiation

Par Kirill GANZHA

Publication en ligne le 13 mars 2024

Résumé

На основе данных эксперимента, в котором участвовали студенты интенсивного курса русского языка в университете, в настоящей статье описаны специфические трудности носителей французского языка при реализации русского словесного ударения. Источниками таких затруднений являются не только существенные различия между фонетическими и просодическими системами рассматриваемых языков, но и применяемый методический подход. В рамках университетской программы с ограниченным количеством часов практических занятий преподаватель зачастую вынужден обращаться к «ускоренному» изучению фонетико-просодической базы, основанному на когнитивном, осознанном восприятии. Так, при изучении редукции безударных гласных зачастую наблюдается присвоение каждому звуку в безударной позиции определённого тембра, обозначаемого специальным графическим символом: в предударном слоге, /a/ и /o/ после твёрдого согласного произносятся/обозначаются [ʌ]; /a/, /e/ и /i/ после мягкого согласного – [i]. Такое упрощённое, схематическое обозначение оказывает негативный эффект на результат, так как ведёт к неправильной интерпретации феномена редукции: франкоговорящие студенты фактически прибегают к подмене одного точного звука другим, согласно заученному правилу. Французский язык отличается богатой системой гласных звуков и их характерной точной артикуляцией вне зависимости от места ударения, поэтому прилагаемое артикуляционное усилие и точность жеста, в том числе с целью продемонстрировать преподавателю владение теоретическим материалом с применением его на практике (гиперкоррекция), оказывает обратный эффект и в действительности безударный гласный обретает характеристики ударного: Москва́ *[maskva]. В данной ситуации нам представляется целесообразным пересмотреть методический подход и иерархию его компонентов, отдавая приоритет восприятию на слух, а не когнитивной визуализации графических символов.

Sur la base d’une étude expérimentale menée auprès de débutants francophones suivant un cursus intensif de russe à l’université, on montrera que leurs difficultés à produire l’accent lexical russe, pouvant frapper n’importe quelle syllabe, découlent non seulement des différences fondamentales entre les systèmes accentuels des deux langues, mais également de certains effets pervers de l’approche pédagogique adoptée. Disposant d’un nombre d’heures limité, les enseignants tendent à privilégier une méthode « accélérée » fondée sur l’écrit, la visualisation et, plus généralement, la conscientisation. Dans cette approche intellectualisante, l’enseignement de la réduction des voyelles atones (procédé accentuel négatif) passe par l’attribution à chacune d’un timbre particulier noté par un symbole spécifique (par exemple, en prétonique, /a/ et /o/ après consonne dure [ʌ] ; /a/, /e/ et /i/ après molle [i]), ce qui constitue un handicap certain. Un locuteur du français – langue à procédés accentuels positifs, à vocalisme dominant et à articulation des voyelles précise – interprète ainsi la réduction vocalique comme une substitution vocalique en remplaçant un timbre net par un autre timbre net. L’effort pour réaliser un timbre précis peut être renforcé par le désir de prouver à l’enseignant la bonne maîtrise des règles apprises (hypercorrection), ce qui peut entraîner un déplacement total de l’accent, y compris dans des cas où il devrait être final comme en français : Moskva *[maskva]. Il apparaît donc judicieux de renverser la hiérarchie des composantes pédagogiques en donnant la priorité à l’audition et non à la visualisation de la graphie.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Production de l’accent lexical russe par les apprenants francophones : origines des difficultés et pistes de remédiation (version PDF) (application/pdf – 505k)

Texte intégral

Synthèse sur les propriétés accentuelles du mot russe et du mot français

1Pour éviter toute ambiguïté terminologique, précisons que le terme accent utilisé par la suite ne désigne pas une façon de parler étrangère (accent étranger, accent régional), mais renvoie à un phénomène prosodique de mise en relief d’une syllabe par rapport aux autres syllabes à l’intérieur d’un mot à l’aide de différents moyens phonétiques.

2En russe comme en français, le plus petit segment mis en relief par l’accent lexical, appelé unité accentuable, est la syllabe.

3Quant à l’unité accentuelle, suite au sein de laquelle s’opère cette mise en relief a priori unique, une différence majeure existe entre les deux langues. L’unité accentuelle en russe, est le mot. La quasi-totalité des mots du lexique russe sont accentogènes, c’est-à-dire provoquent dans l’énoncé la présence d’un accent. C’est pourquoi l’unité accentuelle russe coïncide souvent avec le mot graphique tel que nous le voyons dans un texte écrit – une séquence comprise entre deux blancs. Il existe cependant une classe restreinte de mots courants, dits clitiques, dont la présence dans l’énoncé ne provoque pas celle d’un accent. Ce sont certains mots grammaticaux (prépositions, particules) qui doivent s’appuyer sur le mot accentogène qu’ils précèdent ou qu’ils suivent pour former avec lui une unité à un seul accent appelée mot phonologique. Le mot phonologique russe, qu’il soit prononcé de façon isolée ou intégré dans un énoncé, conserve toujours son accent (Garde, 1968, 1998).

4En français, l’unité accentuelle est le groupe rythmique qui s’actualise dans un énoncé. Du point de vue perceptif et acoustique, la même unité est susceptible, selon le contexte, de se présenter avec ou sans accent. C’est sa position linéaire et sa charge informative dans l’énoncé qui détermine l’accentuation. Un mot français prononcé de façon isolée reçoit un accent de nature purement phonétique, mais cet accent peut être neutralisé selon sa position dans un contexte. Par exemple, un mot isolé, amis [ami], reçoit un seul accent en finale. On constate également la présence d’un seul accent dans la formule de courtoisie Chers amis [ʃɛʁzami], … ainsi que dans l’énoncé On est amis [ɔnɛtami]. En revanche, ami perd son accent dans « Amis d’avant » (titre de chanson), où il se trouve en position linéaire non finale. La longueur de l’unité accentuelle à l’intérieur d’un même énoncé peut être variable. Elle dépend notamment des intentions stylistiques du locuteur, du contenu du message, de la rapidité du tempo, etc.

5En ce qui concerne la place de l’accent au sein de l’unité accentuelle, le russe est une langue à accent libre où l’accent peut frapper n’importe quelle syllabe du mot phonologique. Il est également mobile, car pouvant passer sur une autre syllabe au cours de la flexion ou de la dérivation. Sa place est déterminée par la structure interne du mot, plus précisément par les propriétés accentuelles respectives des différents morphèmes qui le composent.

6Quant au français, c’est une langue à accent fixe, c’est-à-dire que la place de l’accent dans un groupe rythmique peut être déduite de ses limites sans tenir compte de sa structure morphologique. En français, tout mot prononcé isolément est oxyton : l’accent frappe le noyau de la dernière syllabe pleine. C’est un accent final. Nous pouvons sans doute appliquer cette règle à chaque mot prononcé hors contexte, étant donné que les frontières de cette unité sont évidentes (Billières, 1985). Au niveau de l’énoncé, l’accent marque l’extrémité droite du groupe rythmique, du fait qu’un mot accentogène peut perdre son individualité accentuelle.

7À part l’accent frappant l’ultime syllabe, on relève en français un phénomène qui se manifeste à l’extrémité gauche. C’est un accent initial, souvent appelé accent d’insistance ou accent emphatique. Ce type d’accent n’apparaît qu’en contexte, où il a une fonction focalisante (Lundi, pas mardi !), expressive (Incroyable !) ou emphatique, alors que l’accent final, lui, a une fonction délimitative. La place de l’accent initial n’est pas définie aussi strictement que celle de l’accent final1. Du point de vue intersyllabique, elle peut varier entre les deux premières syllabes en fonction de la longueur du mot : l’accent est généralement sur la première syllabe dans les groupes rythmiques comportant jusqu’à trois syllabes Incroyable ! [ɛ̃kʁwajabl], en revanche, il peut passer sur la deuxième syllabe dans les groupes rythmiques comportant plus de trois syllabes Incroyablement près ! [ɛ̃kʁwajabləmɑ̃pʁɛ], Extrêmement fort ! [ɛkstʁɛmmɑ̃fɔʁ] (Jun & Fougeron, 2000 : 210). Du point de vue intra-syllabique, l’accent initial repose plus souvent sur l’attaque syllabique, un accent frappant le noyau vocalique n’étant cependant pas exclu ([ɛ̃kʁwajabl]).

8Comme nous l’avons dit plus haut, l’accent crée un contraste entre la syllabe accentuée et les syllabes atones faisant partie de la même unité accentuelle. Ici, deux types de procédés sont à distinguer : les procédés positifs qui ajoutent un trait à la syllabe accentuée, et les procédées négatifs qui enlèvent un trait aux syllabes non accentuées (Garde, 1968 : 50-66).

9Le russe connaît les deux types. D’une part, la syllabe sous l’accent est marquée par une augmentation de la durée vocalique, par la plénitude et la précision de l’articulation de la voyelle – noyau de la syllabe, par les variations de la fréquence fondamentale (en règle générale, celle-ci chute sur la syllabe sous l’accent). D’autre part, les voyelles atones subissent le phénomène de la réduction vocalique. Une voyelle en dehors de l’accent se caractérise par un ternissement du timbre, une articulation plus relâchée, affaiblie, des différences d’intensité, de quantité et de qualité par rapport à une voyelle sous l’accent. Plus la voyelle est éloignée de la syllabe accentuée, plus elle est réduite molodoj [məłʌdoj] (« jeune ») : [mə2 – łʌ1 – doj0].

10Le français ne connaît globalement que les procédés positifs, lesquels ne sont pas les mêmes pour l’accent final et pour l’accent initial. Le premier est marqué par l’augmentation de la durée vocalique – la durée des voyelles sous l’accent est toujours nettement plus grande que celle des voyelles atones – et par les variations de la fréquence fondamentale – mouvement ascendant, fréquent pour un groupe rythmique en position linéaire non finale au sein d’un énoncé. Ces deux paramètres acoustiques fonctionnent le plus souvent de manière synergique : l’un stimule l’autre. L’accent initial relevant de l’expressivité est quant à lui marqué par une augmentation de la durée consonantique (Astésano, 2001 : 61) – allongement de l’attaque syllabique, – ainsi que de l’intensité et de la tension articulatoire, ce qui se manifeste par un bruit de friction plus important et une durée maintenue des consonnes fricatives et liquides ou par un caractère intense du relâchement des occlusives.

11À la différence du russe, le français ne connaît pas ou presque pas les procédés accentuels négatifs. Si la syllabe accentuée se voit ajouter un trait supplémentaire, les syllabes atones ne perdent quasiment rien de leurs caractéristiques qualitatives : il n’y a pratiquement pas de relâchement de la tension articulatoire, d’où une différence de timbre très faible entre les voyelles sous l’accent et les voyelles atones. Cependant, certains linguistes remarquent une légère atténuation sur certaines syllabes médianes. Billières (1985 : 63‑64) souligne une délabialisation et une ouverture éventuelle de certaines voyelles en syllabe non accentuable C’est joli ! [sɛʒəli] (délabialisation), aujourd’hui [oʒɔʀdɥi]2 (ouverture), violemment [vjolɑmɑ̃] ou [vjɔlɑmɑ̃] (ouverture). Wioland (2005 : 129) note qu’en position inaccentuée, les voyelles françaises « se simplifient et se relativisent par rapport à celles en position accentuée ». Enfin, Turco et al. (2016), se basant sur les résultats d’une étude expérimentale, confirment que les voyelles d’aperture moyenne en syllabe pénultième tendent à s’ouvrir ou à se fermer en fonction de la voyelle de la syllabe finale.

Corpus et les résultats de l’expérience

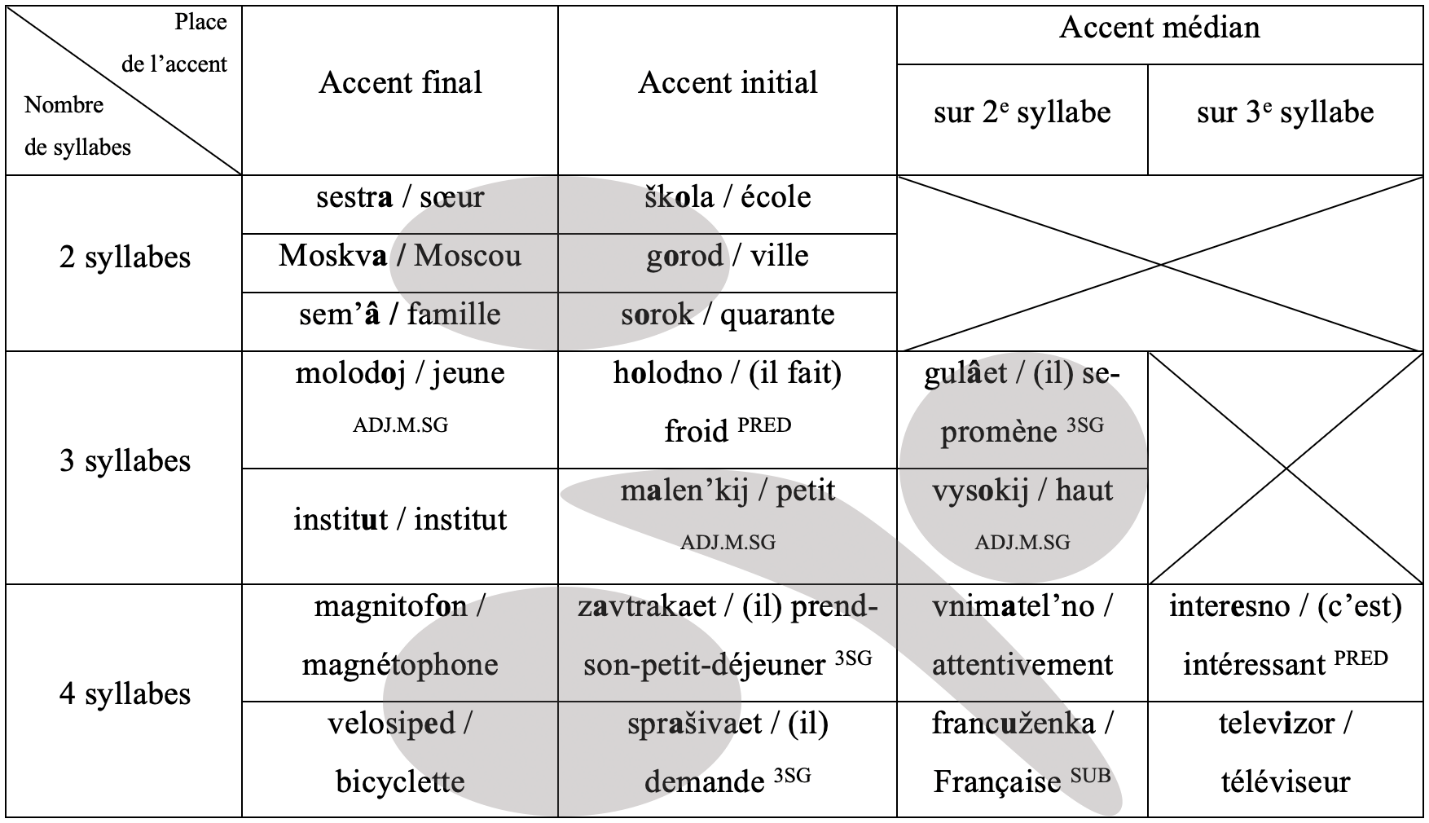

12Nous avons demandé à douze grands débutants francophones suivant depuis deux mois un cursus intensif de russe à l’université de lire à voix haute un corpus de vingt mots russes isolés composés de deux, trois et quatre syllabes avec une place de l’accent lexical variée (initiale, médiane, finale). Dans chaque mot, la syllabe porteuse de l’accent était marquée par un signe diacritique, donc il ne s’agissait pas pour les étudiants de savoir déterminer la place de l’accent lexical, mais simplement de le réaliser correctement. Les mots du corpus étaient affichés un par un sur l’écran d’ordinateur dans un ordre aléatoire, et non pas rangés selon le nombre de syllabes ou la place de l’accent. Les données récoltées ont été soumises à une double analyse : un test de perception auprès de neuf russophones natifs devant déterminer sur quelle syllabe ils entendaient l’accent réalisé et une analyse acoustique. Dans le Tableau 1, les mots du corpus sont regroupés en fonction du nombre de syllabes et de la place de l’accent ; les domaines arrondis regroupent par type de difficulté les mots problématiques que nous avons choisi de présenter dans le cadre du présent article :

Tableau 1 : Corpus

13Les bisyllabes donnent souvent lieu à une bascule accentuelle bidirectionnelle – [1e 2e]. Nous avons ici deux exemples : gorod (« ville ») réalisé *[gorat] et Moskva (« Moscou ») réalisé *[maskva]. Si le premier pourrait au premier abord faire penser à un simple transfert de l’accent final français, le deuxième semble plus inattendu, car l’accent y est final comme dans le français Moscou [mɔsku]. Ce transfert d’un accent normalement final vers une autre syllabe ne s’observe que dans les bisyllabes.

14De fait, nous pensons que le principal facteur favorisant cette bascule de l’accent est justement la contiguïté des syllabes extrêmes et l’absence de syllabes médianes. Ces deux syllabes en contact sont a priori l’une et l’autre susceptibles de recevoir un accent pour un francophone. Leur contiguïté facilite donc une bascule accentuelle qui aura d’autant plus de chances de se produire que s’y ajoute une difficulté d’ordre segmental ou suprasegmental au sein de la syllabe atone. Ainsi, le déplacement de l’accent dans les deux mots considérés est favorisé par une mauvaise maîtrise du phénomène de la réduction vocalique, procédé négatif de l’accent lexical russe. Dans Moskva [mʌskva] (« Moscou »), le noyau prétonique s’affaiblit, se délabialise et par conséquent ne se réalise pas comme [o], mais s’approche en quelque sorte de [ʌ]. De même pour gorod [gorət] (« ville »), la voyelle /o/ posttonique subit une forte réduction et se prononce de manière relâchée. Pour un étudiant francophone, cette mutation qui n’a pas d’équivalent en français3 est une difficulté particulière demandant un effort mental et articulatoire supplémentaire, et c’est ici que l’erreur semble s’amorcer, car la réduction vocalique en russe est caractérisée par un affaiblissement articulatoire et non pas par un effort donnant une audibilité cruciale à une syllabe à l’origine atone. La façon dont le phénomène est enseigné peut aussi impacter son assimilation : faute de temps dans le cadre du programme universitaire4, on explique encore fréquemment la réduction vocalique en commençant par le résultat, présenté de façon simplifiée, voire même scolaire, en attribuant à chaque voyelle en position atone un timbre particulier symbolisé par un signe phonétique. Par exemple, en prétonique, /a/ et /o/ après consonne dure se prononcent [ʌ] : oblaka – [ʌbłʌka] (« nuages »), /a/, /e/ et /i/ après consonne palatalisée se prononcent [i] : peremena – [p’ir’im’enə] (« récréation »), râbina – [r’ib’inə] (« sorbier »). Une telle présentation, si elle peut être efficace (?) avec un public non francophone, s’avère nettement contreproductive avec les Français, dont la langue maternelle est caractérisée par la primauté des voyelles toujours articulées de façon précise, les consonnes s’y adaptant. Il est donc bien plus simple et naturel pour un Français de retenir les timbres vocaliques proposés que de s’exercer à un relâchement musculaire dont il n’a qu’une représentation abstraite et dont la conséquence doit être la production de tel ou tel son. De ce fait, les étudiants, interprétant le terme réduction vocalique plutôt comme une transformation ou même une substitution vocalique, pensent qu’il suffit de modifier les timbres tout en gardant la même tension articulatoire. Soulignons aussi que le fait de mémoriser les timbres des voyelles hors accent en les visualisant par des signes phonétiques spécifiques est un facteur aggravant. Les méthodes universitaires, qui se fondent globalement sur la conscientisation de l’apprentissage, privilégient nettement l’écrit (graphie) à l’oral (perception, production) et attribuent à chaque voyelle réduite un signe graphique particulier, ce qui stimule encore plus l’assimilation « signe graphique concret son concret ». Le recours à la graphie induit une articulation précise.

15Un autre facteur qui favorise le déplacement accentuel dans les bisyllabes étudiés est lié au contexte consonantique, lequel est différent dans gorod (« ville ») et Moskva (« Moscou »). En comparant l’oxyton Moskva (« Moscou ») avec deux autres mots composés de deux syllabes ayant le même schéma accentuel sestra (« sœur ») et sem’â (« famille ») et correctement réalisés, nous constatons que le contexte consonantique de Moskva est plus difficile à prononcer pour un étudiant : les clusters -str- ou -mj- sont assez familiers pour un francophone (strict, district, miel, amiable), tandis que le groupe -skv- est exclu en français. On peut certes rencontrer des séquences comme risque volcanique, mais les consonnes -s-, -k- et -v- y sont séparées par une limite syllabique [ʁis-kə-vɔl-ka-nik] et on tend à insérer un e muet pour éviter le cluster (Delattre, 1951a ; Wioland, 2005 : 145‑150). Le traitement des clusters consonantiques et les principes de syllabation diffèrent dans les deux langues, le russe admettant plus facilement les groupes de trois consonnes en attaque syllabique. Cette particularité est souvent passée sous silence lors de l’apprentissage, or, de notre point de vue, elle devrait être enseignée conjointement avec le phénomène de l’accent, puisque la qualité syllabique (qualité vocalique, entourage phonématique) peut avoir une influence tant sur la perception que sur la production.

16Concernant le mot gorod (« ville »), la deuxième syllabe atone y a un poids plus important que la première syllabe accentuée. Elle présente en attaque le son [r] roulé, inexistant en français et demandant aux francophones un effort articulatoire supplémentaire. La consonne finale y est notée par le graphème cyrillique д (город), correspondant à la consonne voisée /d/ qui subit un assourdissement en position finale : les étudiants pensent à assourdir, ce qui les incite à forcer leur articulation au lieu de la relâcher. La position linéaire finale n’est pas non plus favorable au relâchement, car en français c’est vers la fin du mot que l’on observe une dynamique phonatoire et articulatoire croissante, au niveau des segments comme au niveau suprasegmental (Delattre, 1958). Notons en outre que, du point de vue méthodologique, le phénomène d’assourdissement final est souvent présenté par des schémas graphiques simplifiés [b] [p], [v] [f], [g] [k], etc., sans expliquer que le dévoisement est le résultat d’un affaiblissement de la tension articulatoire. Un étudiant ayant à appliquer la règle apprise se contente souvent de simplement remplacer la consonne sonore par la sourde correspondante, en gardant la même intensité articulatoire. L’erreur peut encore être aggravée par le désir de prouver à l’enseignant la bonne maîtrise de la règle, l’étudiant s’efforçant de produire nettement des éléments qui doivent au contraire être ternis.

17Le deuxième domaine problématique examiné concerne les trisyllabiques gulâet (« (il) se-promène ») et vysokij (« haut »). L’accent médian étant absent en français, les étudiants ont tendance à le transférer sur l’une des syllabes extrêmes, initiale ou finale, en le dotant par ailleurs de traits acoustiques différents suivant l’extrémité à laquelle ils le rattachent : un allongement consonantique pour l’accent initial et un allongement vocalique accompagné d’une montée de la fréquence fondamentale – deux traits synergétiques – pour l’accent final. Compte tenu du fait que tout facteur d’ordre segmental ou suprasegmental peut être de nature à favoriser le déplacement de l’accent dans un sens ou dans l’autre, nous remarquons toutefois une assimilation plus fréquente de l’accent médian à l’accent initial. Dans le cas de vysokij (« haut »), la présence de la voyelle [ɨ] inconnue du français au sein de la première syllabe est cruciale : l’application à l’articuler de manière précise afin de prouver à l’enseignant la bonne maîtrise de sa prononciation fait basculer l’accent à gauche, sur l’initiale. Par conséquent, un allongement de la consonne initiale s’y rajoute *[v:ɨsokij]. Quant à gulâet, il est probable que l’avancée de l’accent y soit favorisée par la présence de la consonne palatalisée [l’] en attaque de la deuxième syllabe, la maîtrise de l’opposition entre consonnes dures et palatalisées constituant une des premières difficultés perceptive et articulatoires pour les grands débutants francophones. Dans les deux cas, outre le contexte segmental, le déplacement de l’accent sur la première syllabe est certainement causé par un manque d’habitude perceptif et articulatoire du fait de l’absence de la position accentuelle médiane en français. L’accent initial est donc une sorte d’accent médian très anticipée, stimulé par un facteur cognitif relevant du phénomène de l’hypercorrection – le zèle, la volonté de prouver la maîtrise des bases théoriques apprises.

18Le troisième domaine de difficultés concerne à la fois les mots trisyllabiques à accent initial et les quadrisyllabiques accentués sur la deuxième syllabe pour lesquels on constate un décalage de l’accent d’une syllabe vers la droite, qui s’accompagne par ailleurs systématiquement d’une non-réduction (« non-modification ») du noyau vocalique au sein de la syllabe pénultième, prononcée [e], alors qu’elle devrait se fermer et se rapprocher de [i] : malen’kij (« petit ») *malen’kij, vnimatel’no (« attentivement ») *vnimatel’no, francuženka (« Française » (SUB)) *francuženka.

19Billières (1989 : 255-256) caractérise le glissement à droite comme « tout à fait naturel pour un francophone » et « fréquent avec des mots accentués sur une syllabe éloignée de la finale : *babuška vešaet, *komnata, *dumaû, *delaet, *milaâ … » au lieu de babuška vešaet (« la grand-mère suspend »), komnata (« (une) chambre »), dumaû (« (je) pense »), delaet (« (il) fait »), milaâ (« jolie »). Cependant, il ne soulève par le problème du timbre du noyau de la syllabe pénultième, dans tous ses exemples, les voyelles au sein de ces syllabes étant /a/, /u/, dont les timbres en position atone après une consonne dure subissent des changements moins radicaux que /o/ ou /e/. Son argumentation fondée sur la position linéaire « éloignée de la finale » de la syllabe initialement accentuée nous semble convaincante : en décalant l’accent d’une syllabe vers la droite un francophone essaie en effet de réduire la chaîne de syllabes posttoniques, en rapprochant l’accent de l’extrémité droite. Dans nos exemples *malen’kij, *vnimatel’no et *francuženka, le décalage pourrait en outre être motivé par l’importance du poids des syllabes pénultièmes qui sont toutes fermées. C’est la structure syllabique fermée (-žen-, -len’-, -tel’-) qui semble défavoriser la réduction du noyau [e] : en français les voyelles à aperture moyenne tendent à s’ouvrir dans une syllabe fermée en position sous l’accent (Delattre, 1951b : 17 ; Wioland, 2005 : 109).

20Le dernier domaine de difficultés englobe les mots de quatre syllabes à accent sur une des extrémités. L’erreur détectée au sein de ce groupe consiste en un accent dédoublé frappant la deuxième et la quatrième syllabes. Cette erreur provient d’une habitude rythmique perceptive et articulatoire liée à une tendance au raccourcissement des mots composés de plus de trois syllabes en français contemporain, cette tendance s’observant tant pour les mots lexicaux que pour les groupes rythmiques en contexte. Dans le français de tous les jours, les mots composés de quatre syllabes et plus sont quasiment en voie de disparition. Les exemples tirés du langage quotidien sont multiples : vélo (vélocipède), ordi (ordinateur), réduc (réduction), monop (Monoprix), p’tidèj (petit déjeuner), caté (catéchisme) etc. Wioland (2005 : 28), travaillant sur un corpus composé de dialogues spontanés enregistrés, remarque que 75% de celui-ci est constitué de groupes rythmiques comportant une (20%), deux (26%) ou trois (29%) syllabes, étant donné que dans les groupes trisyllabiques, la première syllabe est souvent constituée d’un mot grammatical, tel qu’un article.

21Influencée par ce phénomène massif en français contemporain, la jeune génération (nos étudiants) se déshabitue des mots longs, au-delà de trois syllabes. Le russe actuel, langue synthétique où la préverbation et la suffixation sont très productives, est plus conservateur, et les mots comportant quatre, cinq et même plus de syllabes y sont aussi courants que les mots bi- ou trisyllabiques. C’est pourquoi, en prononçant un mot russe de quatre syllabes, un étudiant francophone a tendance à couper le mot en deux : la deuxième syllabe étant presque systématiquement marquée par une montée et la quatrième soit par une montée (/), soit par une descente (\) zavtrakaet ((il) « prend-son-petit-déjeuner » (3SG)) *zavtra (/) – kaet (/) ou *zavtra (/) – kaet (\). De même pour sprašivaet (« (il) demande » (3SG)). Notons par ailleurs que le schéma accentuel LHLH – distribution tonale « low-high-low-high » – est considéré comme un schéma de base pour la langue française et est décrit de façon détaillée dans les travaux de Fougeron & Jun (1995, 2000, 2002).

Conclusion

22Comme nous avons pu le constater, les difficultés des francophones à produire l’accent lexical russe sont non seulement dues aux différences fondamentales, aux niveaux segmental et suprasegmental (accentuel, rythmique) entre les deux langues, mais peuvent en outre s’expliquer par la méthode pédagogique appliquée, parfois contreproductive. Sans minimiser son efficacité globale, nous considérons, par exemple, la primauté de l’écrit comme un handicap dans l’acquisition de certains phénomènes suprasegmentaux. L’écrit incite à attribuer automatiquement à chaque signe graphique une signification concrète et par conséquent une réalisation unique et précise, ce qui rend particulièrement difficile l’assimilation des procédés accentuels négatifs. L’attention concentrée sur un objectif quasi unique – la bonne articulation des segments, chacun d’entre eux étant pourvu d’une étiquette précise – fait primer l’aspect segmental sur le suprasegmental et peut provoquer des phénomènes d’hypercorrection, lorsqu’un étudiant force l’articulation en réalisant une voyelle en position atone afin de prouver à l’enseignant la bonne maîtrise de la règle apprise. Dans ce contexte, il apparaît judicieux de renverser la hiérarchie des composantes pédagogiques en donnant la priorité dans la mesure du possible à l’audition, à la parole et au corps, et non à la visualisation de la graphie. Nous privilégierons globalement les principes de la méthode verbo-tonale (Renard, 2002) qui se base sur les paramètres prosodiques comme facteurs fondamentaux pour l’intelligibilité et la compréhension de l’émission orale. Certes, l’audition seule, coûteuse en temps, ne peut pas être suffisamment efficace dans un contexte universitaire, en revanche un temps systématiquement imparti à l’aspect perceptif lors du cours (en fonction de la durée de celui-ci, CM/TD, etc.) donne des résultats tangibles.

Bibliographie

Astésano, Corine (2001). Rythme et Accentuation en Français : Invariance et Variabilité Stylistique. L’Harmattan, Paris, France.

Billières, Michel (1985). Contribution à l’étude des erreurs de prononciation des russophones apprenant le français en vue de l’application à des pratiques de phonétique corrective. Thèse pour le Doctorat du 3e cycle en Science du Langage. Université de Toulouse-Le Mirail (Toulouse II).

Billières, Michel (1989). Les apports de la phonétique expérimentale à l’enseignement de la prononciation du russe. Ve colloque de linguistique russe, 14-16 mai 1987, Poitiers. Université de Poitiers et Institut d’études slaves, Paris, France, pp. 111‑121.

Delattre, Pierre (1951a). Le jeu de l’e instable intérieur en français. The French Review. Vol. 24, n° 4, 1951, pp. 341–351.

Delattre, Pierre (1951b). Principes de phonétique française. À l’usage des étudiants Anglo-Américains. The College Store, Middlebury College, États-Unis.

Delattre, Pierre (1953). Les modes phonétiques du français. The French Review. Vol. 27, n° 1, pp. 59‑63.

Gadet, Françoise (2007). La variation sociale en français. Nouvelle édition revue et augmentée. Ophrys, Paris, France.

Garde, Paul (1968). L’accent. 1e édition. Presses Universitaires de France, Paris, France.

Garde, Paul (1998) (1e édition : 1980). Grammaire russe : phonologie et morphologie. Institut d’études slaves, Paris, France.

Jun, Sun-Ah & Fougeron, Cécile (1995). The Accentual Phrase and the Prosodic structure of French. In Elenius, Kjell (ed.), Branderud, Peter (ed.). Proceedings of the XIIIth International Congress of Phonetic Sciences. Vol. 2. Stockholm : KTH, pp. 722-725.

Jun, Sun-Ah & Fougeron, Cécile (2000). A Phonological model of French intonation. In Botinis, Antonis (ed.). Intonation: Analysis, Modeling and Technology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 209-242.

Jun, Sun-Ah & Fougeron, Cécile (2002). The Realizations of the Accentual Phrase in French Intonatoin. In Hualde, José Ignacio (ed.). Pobus (A special issue on Intonation in the Romance Languages). Vol. 14, pp. 147-172.

Renard, Raymond (ed.) (2002). Apprentissage d’une langue étrangère/seconde. Vol. 2 La phonétique verbo-tonale. 1e édition. Pédagogies en développement. De Boeck Supérieur, Bruxelles, Belgique, pp. 163-182.

Wioland, François (2005). La vie sociale des sons du français. L’Harmattan, Paris, France.

Notes

1 L’un ne fait d’ailleurs pas forcément disparaître l’autre, puisqu’ils ont des fonctions différentes.

2 Gadet (2007 : 65) mentionne les variantes [uʒurdyi] ou [oʒͻrdyi] pour « aujourd’hui », l’adaptation au [u] pouvant être favorisée par la fermeture du [i] final.

3 Le seul phénomène comparable, mais beaucoup moins marqué, y est la relativisation au niveau de l’aperture des voyelles précédant l’accent.

4 Par exemple, le savoir-lire doit être impérativement acquis au cours des deux premières semaines d’études.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Kirill GANZHA

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)