- Accueil

- > La revue

- > Numéro 6

- > Évaluation multimodale des erreurs commises par les apprenants turcophones de FLE

Évaluation multimodale des erreurs commises par les apprenants turcophones de FLE

Par Can DENİZCİ

Publication en ligne le 16 mars 2017

Résumé

Öğrenenlerin kısıtlı dil yetisine sahip oldukları yabancı dil eğitimi bağlamı, öğretmenlerin, hem sözel, hem de devinimsel söylem stratejilerini barındıran aktarım edimlerini yaşama geçirmelerini gerekli kılar. Dolayısıyla, yabancı dil öğretmenlerinin üstdilsel boyuttaki sınıf etkinlikleri, öğrenci performanslarını değerlendirmeye yönelik yargıda bulunma ve düzeltme gibi evreleri de içerir. Yukarıda belirtilenlerin ışığında bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Fransızcayı A1 düzeyinde öğrenenlerin özellikle sözel performanslarını değerlendirmeye yönelik öğretmen etkinliklerini çok boyutlu bir bakışla irdelemektir. Bunun için veriler, Türkiye’deki bir ortaöğretim kurumunda ders veren üç Fransızca öğretmeninin gerçek sınıf kayıtlarına dayanan bir bütünce aracılığıyla toplanmıştır. Bütünce üzerinde gerçekleştirilen nitel çözümlemelerin ışığında elde edilen bulgular, ilk olarak, Fransızca öğrenen Türk öğrencilerin biçim-sözdizimsel, sözcüksel, anlamsal, sesbilgisel, sesbilimsel ve bürünsel boyutlarda birtakım dilsel yanlışlar yaptıklarını göstermektedir. Öte yandan, öğrencilerin yaptıkları dilsel yanlışlarla ilgili olarak öğretmenlerin çeşitli sözel değerlendirme/düzeltme stratejilerine başvurdukları görülmektedir. Aynı zamanda, yapılan çözümlemeler, öğretmenlerin sözel değerlendirme/düzeltmelerini çeşitli devinimlerle desteklediklerini de ortaya koymaktadır.

Le contexte d’enseignement d’une LE faisant preuve d’une maîtrise limitée du côté d’apprenants nécessite chez les enseignants la mobilisation des pratiques de transmission caractérisées par la mise en œuvre des stratégies discursives aux niveaux verbal et non verbal. L’activité métalinguistique des enseignants en classe englobe donc également les jugements de valeur et les modes correctifs en vue d’évaluer les performances des apprenants en classe. Dans l’optique soulignée ci-dessus, cette étude a pour objectif d’analyser l’activité enseignante dans sa dimension multimodale pour évaluer les performances plutôt orales des apprenants turcophones de FLE ayant le niveau langagier A1. Pour ce faire, les données ont été collectées à travers un corpus constitué des cours de FLE filmés en Turquie dans un établissement secondaire en situation réelle d’enseignement présentant trois enseignantes. Les analyses qualitatives qui en découlent mettent au jour, d’une part, les erreurs commises par les apprenants turcophones dans la perspective linguistique aux niveaux morphosyntaxique, lexical, sémantique, phonétique, phonologique et prosodique. D’autre part, elles mettent en évidence le recours à de diverses stratégies évaluatives/correctives sur le plan verbal chez les enseignantes, parmi lesquelles sont abordées celles liées aux erreurs. En même temps, les analyses effectuées révèlent l’utilisation de la gestuelle destinée à renforcer le plan verbal lors de l’évaluation des performances des apprenants.

Mots-Clés

Table des matières

Texte intégral

Introduction

1Les erreurs commises par les apprenants de langues étrangères (désormais LE) continuent à occuper une position centrale au sein des recherches menées en didactique. Cela provient du fait qu’elles se révèlent toutes naturelles et presque inévitables pendant le processus d’apprentissage d’une langue. Ainsi, les interactions en classe de LE font également preuve de phases destinées à évaluer/corriger la production orale/écrite des apprenants, où les enseignants mettent en œuvre en général deux pratiques de transmission aux niveaux verbal et non verbal : premièrement, les jugements portés envers la performance des apprenants et deuxièmement les modes correctifs, si le résultat de la performance n’est pas conforme aux règles d’usage1.

2Dans l’optique soulignée ci-dessus, de prime abord, nous tenterons d’aborder brièvement les divers types d’erreurs. Dans un deuxième temps, nous souhaiterons proposer une réflexion sur l’évaluation des erreurs dans une perspective à la fois verbale et gestuelle ; ce qui constitue le point essentiel de cette étude.

3Il faut toutefois souligner que notre étude porte précisément sur l’analyse des erreurs commises par les apprenants turcophones de français langue étrangère (désormais FLE) au niveau A1, qualifiés d’« utilisateur élémentaire » selon les critères établis dans le Cadre Européen Commun de Référence (désormais CECR)2 et sur l’évaluation multimodale de leurs erreurs. En l’occurrence, le type d’évaluation dont nous parlons concerne plutôt l’« évaluation directe » (mise en œuvre par trois enseignantes de FLE dans le cas présent) qui « se limite […] à l’évaluation de la production orale et écrite et de la production de l’oral en interaction3 ».

1. Cadre théorique

4Le cadre théorique est réparti en deux sous-parties : dans un premier temps, les différents types d’erreurs seront abordés. Deuxièmement, la notion d’évaluation en classe sera traitée dans une perspective multimodale.

1.1. Bref précis sur les types d’erreurs

5Si l’on prend en compte la relation qu’entretiennent la langue maternelle (désormais LM) et la LE, Öztokat distingue deux grands types d’erreurs chez les apprenants turcophones de FLE : premièrement, les erreurs interlinguales « proviennent en général de l’interférence c’est-à-dire des transferts négatifs que fait l’apprenant de sa langue maternelle à la langue étrangère qu’il est en train d’apprendre »4. À ce propos, elle donne comme exemple l’emploi du verbe mélanger à la place de confondre dans une phrase construite par un turcophone de FLE : il a mélangé mon nom avec celui de mon ami5. Les deux verbes disposent du même équivalent turc karıştırmak. Ici, même si la phrase n’est pas agrammaticale (la grammaticalité ne garantissant pas toujours l’acceptabilité d’une production), l’erreur est due à une interférence au niveau sémantico-pragmatique et elle résulte du fait que la valeur du verbe karıştırmak en turc est distribuée entre deux verbes différents en français ; autrement dit, entre le verbe mélanger dans le sens de « mettre ensemble, de manière à obtenir un tout »6 et le verbe confondre désignant en l’occurrence « prendre (une personne, une chose) pour une autre »7. Il faut souligner le fait que les erreurs interlinguales sont également d’ordre morphosyntaxique, lexical, orthographique, phonétique, phonologique, prosodique, etc. aux niveaux débutants comme à tous les niveaux de l’apprentissage d’une LE.

6Deuxièmement, les erreurs intralinguales concernent plutôt la généralisation de certaines règles dans la LE ; en d’autres termes, elles sont liées généralement à l’analogie qui « consiste à produire une forme erronée à partir des formes connues de la langue étrangère »8. Par exemple, une connaissance insuffisante des irrégularités de la langue française conduit à l’ajout d’un -s pour le pluriel des mots cheval, genou ou travail sous forme de chevals, genous, travails, etc. Ou bien, l’apprenant produira des formes analogiques erronées comme venira à partir de finira en généralisant la conjugaison du verbe finir au futur simple.

7En termes de compétence linguistique, on peut regrouper les erreurs en deux catégories : celles au niveau discursif/pragmatique et celles au niveau linguistique (orthographique, morphosyntaxique, lexical, sémantique, phonétique, phonologique, prosodique, etc.) ou bien celles liées au « contenu » et celles liées à la « forme »9. Les erreurs de contenu s’appuient globalement sur les écarts entravant la communication au niveau discursif/pragmatique ou bien sur ceux troublant la compréhension du sens d’un message transmis10 ; ces erreurs sont susceptibles de violer les maximes de relation/pertinence (« parler à propos ») et de manière (« s’exprimer clairement, sans obscurité, ni ambiguïté ») formulées par Grice11. Une réponse comme depuis septembre à une question comme d’où venez-vous ? s’inscrit dans ce type d’erreurs, bien qu’il ne s’agisse pas d’une agrammaticalité dans cette circonstance12. Par ailleurs, les erreurs de forme concernent soit les écarts qui affectent le « bon usage » (ou la norme) (comme par exemple l’omission de ne à l’oral), soit toutes sortes d’« agrammaticalité13 ».

8En bref, comme le précise Roberge, il est possible de parler des « erreurs de règle », des « erreurs d’usage » et finalement, des « erreurs mixtes14 ». Ainsi, les différents types d’erreurs peuvent se chevaucher pour une même production erronée et c’est seulement la situation de communication qui sert d’indice pour pouvoir rendre compte de quel type d’erreur il s’agit.

9Dans le cas qui nous préoccupe, il est impossible de savoir s’il s’agit d’une erreur ou d’une faute dans un corpus de classe comme le nôtre car cela peut changer d’un apprenant à l’autre. D’ailleurs, comme il s’agit du niveau élémentaire (concernant le niveau des apprenants) et des déviations régulières des normes d’usage chez les apprenants, nous supposons qu’ils ne maîtrisent pas bien certaines règles. C’est pourquoi, nous utiliserons le terme erreur lors des analyses basées sur l’évaluation mise en jeu par les enseignantes.

1.2. Évaluation au niveau gestuel

10Les gestes peuvent être utilisés « pour indiquer certains types d’erreurs15 ». Ainsi, nous trouvons-nous dans le cadre de l’évaluation. Lorsque l’apprenant commet une erreur, l’enseignant peut la signaler, par exemple, à travers un geste emblématique américain dit aussi « main en forme de T » qui désigne normalement « temps écoulé, terminé 16 ». Pourtant, en classe de LE, ce geste peut renvoyer à une interruption momentanée suivant la situation de communication, pour que l’apprenant se rende compte de sa faute et qu’il la corrige.

Figure 1 : « Main en forme de T » pour signaler une erreur17

11Pour sa part, Martina parle même de la possibilité de construire « un système correctif non verbal, constitué de gestes » en associant certains gestes à certains types d’erreurs d’une manière systématique18. Elle établit ainsi « un système dans lequel chaque geste correspond à une erreur précise : grammaticale, phonétique ou prosodique » à propos de l’enseignement de l’anglais, comme par exemple « un petit coup de poing sur la table indique l’oubli de la préposition to »19. Pourtant, dans ce cas-là, on peut se demander si les gestes signaleraient justement les erreurs (ou une faute pour le cas mentionné ci-dessus) plutôt que de les corriger. En somme, les gestes d’évaluation concernent ceux qui sont destinés à « féliciter, approuver [la réponse et/ou l’intervention d’un apprenant] et signaler une erreur » : « Une enseignante française d’anglais précoce félicite les enfants en applaudissant et en montrant son pouce dressé20 ».

12En ce qui concerne l’évaluation gestuelle, Azaoui procède à une catégorisation détaillée et pertinente en y incluant également des fonctions comme « correction explicite (fonctionne comme la reformulation mais indique que l’énoncé était non conforme dans sa forme ou son contenu) », « reformulation (reprise d’une partie ou de la totalité de l’énoncé de l’apprenant moins l’erreur ou avec le terme attendu) », « réfutation (rejet d’une proposition non conforme à la norme linguistique ou au terme attendu) », « compassion (feedback du professeur en réaction à une difficulté communicative visible/ressentie chez l’élève (c’est pas grave, c’est difficile…) », etc.21.

13Dernièrement, il faut préciser que la correction entretient une relation étroite avec la transmission d’information. En effet, « [l]e fait que l’enseignant signale l’erreur, la corrige, constitue pour l’apprenant une information sur la langue22 ». Autrement dit, lorsqu’un enseignant signale et/ou corrige une erreur commise par un apprenant (à discuter ultérieurement à travers des exemples), cela sert non seulement d’indice évaluatif pour l’apprenant concerné mais apporte également des éléments de précision aux autres apprenants.

2. Méthodologie

14Avant d’aborder la méthodologie adoptée, il faut préciser que cette étude est issue de la thèse de doctorat intitulée « Utilisation des gestes coverbaux en classe de FLE »23. Ainsi, dans la partie qui suit la méthodologie, seront présentés uniquement les résultats concernant l’évaluation aux niveaux verbal et gestuel. Quant à la méthodologie, elle sera abordée en trois sous-parties : groupe d’étude et thématique des cours, recueil des données et méthode pour l’analyse des données.

2.1. Groupe d’étude et thématique des cours

15Le groupe d’étude est formé de trois enseignantes de FLE donnant des cours dans les classes préparatoires du Lycée Saint-Joseph à Istanbul. L’unité 9 intitulée « Belle vue sur la mer ! » dans le manuel Latitudes 1 constitue le cadre thématique des cours24. Le manuel est destiné à des adolescents débutants ; dans le cadre de cette étude, ce sont des apprenants turcophones de FLE qui suivent leurs études dans des classes préparatoires.

2.2. Recueil des données

16Nous avons effectué nous-mêmes les enregistrements vidéo des cours à l’aide d’une caméra Sony Handycam dont le modèle est HDR-CX36. La caméra est équipée d’une résolution de 1080 point-images (1080p) afin de capturer les images et les sons d’une façon idéale. Les enregistrements concernent les trois enseignantes de FLE, qui donnent des cours aux élèves de niveau A1 au Lycée Saint-Joseph et ils ont été réalisés entre le 26 novembre 2012 et le 27 février 2013. Parmi les 15 cours filmés, 6 cours (donc, deux par enseignante) qui durent approximativement 260 minutes ont été retenus par souci de cohérence méthodologique pour l’analyse, étant donné que les enseignantes ont traité du même contenu didactique pendant ces six cours.

2.3. Méthode pour l’analyse des données

17En ce qui concerne l’analyse du corpus formé des enregistrements vidéo des cours, le type de méthode appliquée peut être qualifié d’analyse de contenu ethnographique ; une sorte d’analyse qualitative qui consiste à observer et analyser un phénomène dans son milieu naturel selon des catégories initiales préétablies (comme c’est le cas dans le cadre de cette étude) qui peuvent être reformulées et voire refaites en raison de la révision répétitive et continue du corpus25. Cette analyse s’effectue plus spécifiquement par l’intermédiaire des « catégories conceptualisantes » qui peuvent être définies « comme une production textuelle se présentant sous la forme d’une brève expression et permettant de dénommer un phénomène perceptible à travers une lecture conceptuelle d’un matériau de recherche »26. Ainsi, les concepts acquièrent une forme concrète servant à décrire le phénomène grâce à cette sorte d’analyse. À la lumière de ce que nous venons de dire auparavant, nous incluons dans la phase d’analyse des données le codage et les analyses basées sur le codage ; c’est-à-dire la transcription verbale, l’annotation gestuelle et les analyses qualitatives.

18Premièrement, dans le cadre de notre corpus, la parole des enseignantes a été transcrite selon la Transcription Orthographique Enrichie (désormais TOE)27.

19Deuxièmement, la gestuelle des enseignantes a été annotée à l’aide des catégories préalables en ce qui concerne le type, la fonction et l’espace des gestes sur le logiciel Eudico Linguistic Annotator (désormais, ELAN)28. Ce logiciel permet de transcrire la parole, d’annoter les gestes et de segmenter le geste et la parole à la main en offrant à l’annotateur diverses fenêtres destinées à des fins spécifiques (cf. infra Figure 2). Au sein de cette étude, la segmentation gestuelle et l’espace gestuel ne seront pas pris en compte, vu qu’ils se révèlent impertinents du point de vue de notre problématique. De même, ce sera seulement l’évaluation qui sera prise en compte lors des analyses comme fonction pédagogique.

Figure 2 : Un extrait de fenêtre d’annotation sur ELAN29

20Troisièmement, ce sont seulement les gestes qui ont été annotés. Par gestes, nous entendons en l’occurrence « les mouvements des mains et des bras que l’on aperçoit, lorsque les gens parlent30 ». Sinon, d’autres manifestations non verbales comme la mimique, la posture, le hochement de tête, etc. n’ont pas été annotées. Même si elles jouent un rôle dans les interactions en classe, nous avons voulu nous concentrer uniquement sur les gestes pour ne pas alourdir l’annotation des données et pour pouvoir nous approfondir dans la description gestuelle. D’ailleurs, vu que cette étude est issue de notre thèse de doctorat, c’étaient uniquement les gestes qui y constituaient l’objet d’étude.

21Quatrièmement, en ce qui concerne la typologie gestuelle, nous souscrivons à la distinction proposée par McNeill qui établit une catégorisation entre quatre types de gestes, où les iconiques illustrent des concepts concrets, les métaphoriques illustrent des concepts abstraits, les déictiques servent de gestes de pointage et les battements servent à rythmer ou accentuer un élément dans le discours31. À part ces types de gestes essentiels, il s’agit également des emblèmes qui marquent les gestes culturellement codifiés et qui sont « capables d’assurer une communication sans l’usage de la parole » mais qui peuvent « cependant coexister avec la parole » et « être traduit[s] en un mot ou une phrase », si bien que Cosnier les appellent aussi « quasi-linguistiques32 ». Ces gestes jouent un rôle important dans l’évaluation.

22Finalement, pour la présentation des exemples à analyser, nous avons combiné une variante de la présentation gestuelle linéaire de McNeill qui fournit au lecteur l’image de la gesticulation, la transcription de l’énoncé en dessous de cette image et la description verbale de la gesticulation33. Nous avons opté pour cette présentation linéaire, à la seule différence que les énoncés des enseignantes ont été transcrits selon la TOE et que les descriptions des gestes ont été effectuées dans le texte. Comme chez McNeill, la séquence verbale gesticulée est donnée sous les figures entre les crochets [ ] et à caractères gras. En outre, il faut noter que les propos des apprenants n’ont pas été transcrits pour ne pas alourdir la fenêtre d’annotation sur ELAN. Pourtant, dans les descriptions des cas examinés, les propos des enseignants et des apprenants ont été donnés entre apostrophes ‘’.

3. Résultats

23Les interactions en classe de LE donnent lieu à des échanges dont la structure consiste en une « sollicitation (du professeur) », une « réponse (de l’apprenant) » et une « réaction (du professeur) »34. Au cas où il s’agirait d’une erreur, les enseignantes réfutent la réponse des apprenants en signalant l’erreur en question. La phase de signal d’erreur n’est pas obligatoire, comme le montrent les données du corpus, vu que les enseignantes peuvent corriger directement les erreurs sans pour autant les signaler. Par contre, dans la majorité des cas, les enseignantes portent d’abord un jugement de valeur sur la performance des apprenants (par l’intermédiaire de l’utilisation d’un adverbe de négation comme ‘non’ ou d’un adjectif qualificatif comme ‘mauvais’, etc.) pour corriger les erreurs par la suite.

24Par ailleurs, en tant qu’évaluation des erreurs au niveau linguistique, les enseignantes mettent en œuvre des conduites verbales, comme par exemple explicitation/correction explicite, reformulation, réfutation, commentaire métalinguistique, reprise, etc.35 Ces conduites verbales sont renforcées par le recours à des gestes afin de désambiguïser un point linguistique. Procédons à l’examen de quelques types d’exemples qui se révèlent les plus pertinents et les plus récurrents au sein du corpus.

Figure 3 : Exemple de signal d’erreur par l’intermédiaire d’un emblème36

25Sur la Figure 3 ci-dessus, on est dans le cadre d’un exercice à propos de l’adjectif indéfini ‘tout’. Un élève est au tableau et accorde ‘tout’ avec le mot ‘région’. L’accord est correct ; pourtant, l’élève commet une erreur orthographique en écrivant le mot ‘région’ comme ‘réginion’. Dans le cas présent, le type d’erreur est d’ordre intralingual, car comme le fait remarquer l’enseignante par la suite (cette remarque figure dans le corpus mais elle n’est pas montrée sur la Figure 3), l’élève construit une analogie entre la graphie du mot ‘champignon’ (déjà appris) et celle du mot ‘région’. Pour signaler l’erreur d’orthographe, l’enseignante prononce sur le plan verbal un méta-commentaire ‘euh, petit problème technique’ et elle arrête l’élève concerné par l’intermédiaire d’un emblème désignant normalement un « refus d’offre »37. Néanmoins, le geste signifie premièrement dans cette circonstance un arrêt momentané. Deuxièmement, il est utilisé implicitement en guise de réfutation de la réponse de l’élève. Par conséquent, l’intervention de l’enseignante porte aussi bien sur le signal d’erreur que sur le refus implicite de la réponse de l’élève. Pour corriger ensuite l’erreur, l’enseignante reformule le mot en l’épelant sous forme de ‘ré-gi-ON’. On se rend compte que l’enseignante accentue la dernière syllabe ; ce qui montre qu’elle se sert également d’un support prosodique dans une perspective multimodale pour faciliter l’accès au sens.

26En ce qui concerne la correction morphosytaxique qui porte sur les variations de formes subies par des mots ou des groupes de mots et leur organisation à l’intérieur d’une même phrase, nous pouvons donner deux exemples : à propos de l’organisationd’un syntagme prépositionnel, l’enseignante corrige directement l’erreur commise par un élève qui commence une phrase par ‘en catalogue’ en procédant sur le plan verbal à une reformulation sous forme de ‘dans un catalogue’ sans signaler cependant son erreur (cf.infra Figure 4).

Figure 4 : Correction morphosyntaxique sur l’emploi d’une préposition de lieu

27De notre point de vue, il y a deux raisons qui conduisent l’apprenant à ce type d’erreur : Dans l’unité traitée, on utilise en général la préposition ‘en’ pour situer un lieu, comme par exemple ‘en France’. C’est pourquoi, l’élève fait une analogie intralinguale. Deuxièmement, il faut attirer l’attention sur la différence entre les langues turque et française, qui induit à l’erreur : la langue turque a « une structure agglutinante » où « les mots consistent en une racine et des marques différentes remplissant chacune une autre fonction dans la composition entière »38. En d’autres termes, les mots sont formés par des affixes qui sont ajoutés à la racine (nominale ou verbale). Les affixes sont généralement invariables (d’où le caractère régulier du turc) et ne comportent qu’un seul trait grammatical à la différence des désinences qui marquent plusieurs traits grammaticaux en français (comme par exemple, le suffixe désinentiel ‘-ait’ de la troisième personne du singulier de l’imparfait). Ces affixes (ou morphèmes grammaticaux) peuvent correspondre en français à des prépositions, à des adjectifs ou à des pronoms, etc. Concernant le cas étudié ici, l’équivalent turc du groupe prépositionnel ‘dans un catalogue’ est ‘bir katalogda’, où le suffixe « locatif » ‘-dA’ constitue l’une des « marques casuelles » en turc, qui « se chargent le rôle des prépositions en français »39. Le suffixe ‘-dA’ marquant le cas locatif peut correspondre à ‘en’ (comme par exemple ‘en France’), à ‘dans’ (comme par exemple ‘dans un catalogue’) ou à ‘à’ (comme par exemple ‘à l’école’) à la fois ; ce qui pose une difficulté pour les apprenants turcophones à propos de l’emploi des prépositions. En somme, cette erreur peut être qualifiée d’interlinguale.

28Sur le plan gestuel, pour corriger la production erronée de l’élève, l’enseignante illustre le mot ‘dans’ par un geste iconique (se superposant avec un déictique en tant que type gestuel secondaire) ; c’est-à-dire qu’elle replie les quatre doigts de la main gauche et dresse son index. Ensuite, elle dirige sa main vers le sol en traçant une demi-courbe dans l’air, comme si quelque chose entrait quelque part. Ici, c’est surtout la trajectoire de la main qui illustre le mot ‘dans’ sur le plan visuel. En outre, le même mot est accentué sur le plan prosodique ; ce qui montre encore une fois que le support paralinguistique est aussi mis en jeu.

29De même, pour rendre compte de la position correcte de différentes classes de mots et donc, de l’organisation d’une phrase sur l’axe syntagmatique, les enseignantes montrent parfois les pauses syntaxiques par l’intermédiaire des déictiques qui sont les produits d’un « pointage abstrait »40 : l’index est pointé vers un concept (concret ou abstrait) absent dans le contexte spatio-temporel (ceci étant la salle de classe dans la présente situation), de telle sorte que le concept est situé ou positionné dans l’espace concerné sur un axe imaginaire (cf. infra Figure 5).

Figure 5 : Correction sur la position des pauses syntaxiques par l’intermédiaire des déictiques

30En l’occurrence, l’enseignante est en train de demander aux élèves l’objectif d’un catalogue de séjours touristiques et un élève répond à la question en prononçant ‘faire les gens venir en Corse’. Comme dans l’exemple précédent, la structure causative ‘faire + infinitif’ est obtenue par affixation des verbes en turc par l’intermédiaire des suffixes comme ‘-r’, ‘-t’ ou ‘-tIr’ à la différence de la langue française (donnant lieu à un seul verbe affixé ‘getirtmek’ en turc comme l’équivalent de ‘faire venir’). Donc, les élèves confondent le plus souvent ce type de structuration avec deux verbes ; c’est-à-dire, l’organisation syntaxique qui se déclenche entre le verbe causatif, l’infinitif régi et son agent. Alors, en recourant à une reformulation verbale, l’enseignante montre également avec ses gestes les pauses syntaxiques qui découpent l’expression ‘faire venir des gens’ sous forme de ‘faire + venir + des gens’ sur un axe imaginaire (de gauche à droite sur les images de la Figure 5 ci-dessus) ; ainsi, à travers l’utilisation de l’index déictique, elle indique la place des verbes et du nom sur l’axe syntagmatique.

31La correction lexicale-sémantique est effectuée par les gestes qui illustrent le contenu sémantique des référents verbaux (cf. infra Figure 6). Elle est réalisée généralement par les iconiques, les métaphoriques et les emblèmes. La plupart du temps, ce sont les iconiques qui se révèlent les plus efficaces pour expliciter le sens d’un mot dans le corpus. Il figure un exemple très évident à ce propos, où l’enseignante demande aux élèves le sens de ‘mobilité réduite’, qui fait partie du vocabulaire à enseigner aux élèves. Quelques élèves répondent en turc que l’équivalent de l’expression concernée est ‘taşıt’. En effet, le mot ‘taşıt’ équivaut au mot ‘véhicule’ en français. Évidemment, il s’agit ici d’une interférence au niveau interlingual avec le mot ‘otomobil’ (ayant sémantiquement une relation hyponymique avec le mot véhicule) en turc, emprunté à ‘automobile’ en français41. Afin de corriger l’erreur des élèves, l’enseignante recourt à l’explicitation du mot ‘mobilité’ en passant par une opération de paraphrase ; c’est-à-dire, en l’associant verbalement et gestuellement au mot ‘se déplacer’. Dans cette perspective, elle bouge les deux mains parallèlement pour illustrer quelque chose qui se déplace. Pendant ce temps-là, elle change également de posture en se tournant de droite à gauche pour mieux expliciter le contenu sémantique du mot ‘se déplacer’. Ensuite, elle rapproche les mains pour illustrer le mot ‘réduite’ en sous-entendant ainsi ‘diminuer/diminué’. Ici, c’est seulement le geste qui sert d’explicitation du mot ‘réduite’ car il n’y a pas d’information supplémentaire sur le plan verbal (les flèches désignant le sens des mouvements des mains sur la Figure 6 ci-dessous).

Figure 6 : Correction lexicale/sémantique effectuée par trois gestes iconiques consécutifs

32Pour ce qui concerne les erreurs phonétiques-phonologiques (ou erreurs de prononciation), nous pouvons donner comme exemple un élève qui lit le mot ‘ville’ comme [vij], de la même façon qu’on lit ‘fille’. C’est une erreur intralinguale ayant lieu très souvent chez les débutants turcophones de FLE. Alors, pour faire la distinction entre les prononciations des mots ‘fille’ et ‘ville’, l’enseignante se sert de trois déictiques (cf. infra Figure 7):

Figure 7 : Correction phonologique/phonétique à travers les déictiques

33Elle reformule les mots sur le plan verbal en accentuant ‘fille’ et ‘ville’. En même temps, elle pointe l’index de la main gauche deux fois vers les mots figurant sur le tableau. Ensuite, elle entreprend un méta-commentaire formulé pour la prononciation du mot ‘ville’ sous forme de ‘articulez -lle au-dessus du palais’ et accompagne ce méta-commentaire d’un autre déictique pointé vers sa bouche. Par conséquent, lors de la prise en compte de la prononciation du mot ‘fille’ comme [fij] et du mot ‘ville’ comme [vil], il s’agit ici de l’opposition phonologique entre les sons /j/ et /l/. Par conséquent, l’information transmise est d’ordre phonétique mais aussi phonologique.

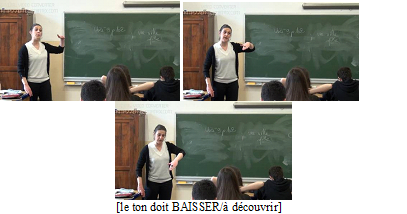

34Enfin, le dernier type d’erreur qui se manifeste dans le corpus est d’ordre prosodique. Lors de la lecture d’un énoncé dans le manuel, un élève ne respecte pas l’intonation descendante à la fin d’une phrase : ‘la côte offre de belles plages et de petites criques à découvrir’. Cette erreur n’est ni intralinguale ni interlinguale, étant donné que la langue turque ne diffère pas de la langue française en ce qui concerne l’intonation descendante à la fin d’une phrase affirmative. Soit l’élève concerné ne connaît pas cette règle, soit il commet une erreur due à l’inattention. Pour corriger l’erreur, l’enseignante effectue de nouveau l’explicitation de la règle par un méta-commentaire sur le plan verbal sous forme de ‘alors le ton doit baisser’ (en effet, cette consigne de l’enseignante marque elle-même une intonation descendante similaire pour guider les apprenants), tandis que le plan gestuel renforce ce méta-commentaire par un geste iconique illustrant la baisse d’intonation (cf. infra Figure 8) :

Figure 8 : Correction prosodique à travers un geste iconique

35Sur le plan gestuel, elle lève la main gauche avec la paume regardant vers le sol et les doigts dressés. Ensuite, elle la redescend, comme si un avion imaginaire piquait. Alors, il s’agit de l’illustration de la baisse d’intonation à la fin de ‘à découvrir’ par le biais d’un geste iconique, si bien que le geste se charge de la fonction de correction prosodique.

4. En guise de conclusion

36Au sein de cette étude, nous avons abordé certaines erreurs d’ordre orthographique, morphosyntaxique, lexical, sémantique, phonétique, phonologique et prosodique chez les apprenants turcophones de FLE en partant d’un corpus de classe. Les erreurs commises sont dues pour la plupart du temps à des interférences interlinguales et à des analogies intralinguales.

37Dans la perspective didactique, l’évaluation des erreurs comporte la phase de signal d’erreur succédée d’une phase corrective. En tant que phase facultative, le signal d’erreur met en évidence la réaction immédiate des enseignantes envers les performances des apprenants et comprend généralement un jugement de valeur. De son côté, la correction constitue la phase essentielle où les enseignantes transmettent le savoir ou le savoir-faire linguistique nécessaire ; en cela, la correction peut être considérée comme une fonction pédagogique se manifestant à mi-chemin entre l’information et l’évaluation.

38Durant la phase d’évaluation, les enseignantes ont recours à diverses conduites verbales comme par exemple la définition, la reformulation, le méta-commentaire, la correction explicite, la réfutation, la paraphrase, etc. Le plan gestuel sert à renforcer ces conduites verbales ou en amplifie l’impact. Par conséquent, dans une perspective multimodale, les deux plans (parfois en supplément à des supports paralinguistiques) s’imbriquent ou se complètent pour faciliter l’accès au sens.

Bibliographie

Allen, Linda Quinn. « Functions of Nonverbal Communication in Teaching and Learning a Foreign Language », The French Review, no 72, vol 3, 1999, p. 469-480.

Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française, « Le Trésor de la Langue Française informatisé », [en ligne], <http://atilf.atilf.fr/>, (consultée le 17 Décembre 2015).

Azaoui, Brahim. Co-construction de normes scolaires et contextes d’enseignement. Une étude multimodale de l’agir professoral, thèse, univ. Montpellier 3-Paul Valery, 2014.

Bertocchini, Paola et Costanzo, Edvige. Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE, Calemecy, CLE International, 2008, 272 p.

Bertrand, Roxane, Blache, Philippe, Espesser, Robert, Ferré, Gaëlle, Meunier, Christine, Priego-Valverde, Béatrice et Rauzy, Stéphane. « Le CID-Corpus of Interactional Data : Annotation et Exploitation Multimodale de Parole Conversationnelle », Traitement automatique des langues, no 49, vol 3, 2008, p. 105-134.

Bracops, Martine. Introduction à la pragmatique, Bruxelles, Éditions Duculot, 2010, 240 p.

Bryman, Alan. Social Research Methods, New York, Oxford University Press, 2012, 766 p.

Calbris, Geneviève & Montredon, Jacques. Des gestes et des mots pour le dire, Paris, CLE International, 1986, 160 p.

Cicurel, Francine. Parole sur parole : métalangage en classe de langue, Paris, CLE International, 1985, 81 p.

Cicurel, Francine. Les interactions dans l’enseignement des langues : agir professoral et pratiques de classe, Paris, Les Éditions Didier, 2011, 288 p.

Conseil de l’Europe. Un cadre européen commun de référence : apprendre, enseigner, évaluer, Paris, Les Éditions Didier, 2005, 192 p.

Cosnier, Jacques. « Communications et langages gestuels », in Cosnier, J., Berrendonner, A., Coulon, J. et Orecchioni, C. (éds.), Les voies du langage : communications verbales, gestuelles et animales, Paris, Bordas, 1982, p. 255-304.

Demirtaş, Lokman et Gümüş, Hüseyin. « De la faute à l’erreur: une pédagogie alternative pour améliorer la production écrite en FLE », Synergies Turquie, no 2, 2009, p. 125-138.

Denizci, Can. Utilisation des gestes coverbaux en classe de FLE, thèse, univ. Université d’Istanbul, 2015.

Katoozian, Katayoon. « Comparaison de types d’erreurs orthographiques en FLM et FLE : une revue d’articles », in Actes des Journées d’Études Toulousaines (JéTou), Variation et variabilité dans les Sciences du Langage : analyser, mesurer, contextualiser, Toulouse, Université de Toulouse II, 2013, p. 64-69.

Marquillo Larruy, Martine. L’interprétation de l’erreur, Paris, CLE International, 2003, 127 p.

Martina, Claudine. « Éléments d’une méthode corrective en classe d’anglais », Les Langues Modernes, no 85, vol 1, 1991, p. 45-49.

McNeill, David. Hand and Mind : What gestures reveal about thought, Chicago, The University of Chicago Press, 1992, 416 p.

Mérieux, Régine. & Loiseau, Yves. Latitudes 1 (A1/A2) : méthode de français, Paris, Les Éditions Didier, 2008, 192 p.

Morris, Desmond. Le langage des gestes, Allemagne, Nouvelles Éditions Marabout, 1997, 320 p.

Öztokat, Nedret. « La Grammaire/Les Grammaires, Exercices de Grammaire, Exercices de Grammaire et Méthodes d’Enseignement, Exercices Structuraux, Analyse des erreurs/Analyse Contrastive », in Gülmez, B. (éd.), Grammaire et didactique des langues, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, 1993, p. 25-76.

Paillé, Pierre et Mucchielli, Alex. L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin, 423 p.

Sarıca, Mustafa. « Morphologie de la langue turque », in Yılmaz, A., Yılmaz, S. et Morel, M.-A. (éds.), Vers une grammaire linguistique du turc, İstanbul, Multilingual, 2004, p. 11-21.

Sloetjes, Han et Wittenburg, Peter. « Annotation by category : ELAN and ISO DCR », in Calzolari, N., Choukri, K., Maegaard, B., Mariani, J., Odijk, J., Piperidis, S. et Tapias, D. (éds.), Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, 2008, p. 816-820, [en ligne], <http://lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/pdf/208_paper.pdf>, (consultée le 19 Décembre 2015).

Tellier, Marion. L’impact du geste pédagogique sur l’enseignement/apprentissage des langues étrangères : étude sur des enfants de 5 ans, thèse, univ. Paris 7-Denis Diderot, 2006.

Tellier, Marion. « Dire avec des gestes », Le français dans le monde/Recherches et Application. Du discours de l’enseignant aux pratiques de l’apprenant, no 44, 2008, p. 40-50.

Vardar, Berke. Dilbilim Yazıları, İstanbul, Multilingual, 2001, 216 p.

*Cet article est soutenu par le Département des Projets de Recherches Scientifiques (BAP) de l’Université d’Istanbul dans le cadre du projet UDP-57027.

Notes

1 Cf. Cicurel, Francine. Les interactions dans l’enseignement des langues : agir professoral et pratiques de classe, Paris, Les Éditions Didier, 2011.

2 Conseil de l’Europe. Un cadre européen commun de référence : apprendre, enseigner, évaluer,Paris, Les Éditions Didier, 2005, p. 25.

3 Bertocchini, Paola et Costanzo, Edvige. Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE, Calemecy, CLE International, 2008, p. 208.

4 Öztokat, Nedret. « La Grammaire/Les Grammaires, Exercices de Grammaire, Exercices de Grammaire et Méthodes d’Enseignement, Exercices Structuraux, Analyse des erreurs/Analyse Contrastive », in Gülmez, B. (éd.), Grammaire et didactique des langues, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, 1993, p. 69.

5 Ibid.

6 Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française, « Le Trésor de la Langue Française informatisé », [en ligne], <http://atilf.atilf.fr/>, (consultée le 17 Décembre 2015).

7 Ibid.

8 Öztokat, Nedret. Op. cit., p. 70.

9 Demirtaş, Lokman et Gümüş, Hüseyin. « De la faute à l’erreur: une pédagogie alternative pour améliorer la production écrite en FLE », Synergies Turquie, no 2, 2009, p. 129.

10 Cf. Marquillo Larruy, Martine. L’interprétation de l’erreur, Paris, CLE International, 2003.

11 Grice, Herbert Paul cité par Bracops, Martine. Introduction à la pragmatique, Bruxelles, Éditions Duculot, 2010, p. 78-80.

12 Marquillo Larruy, Martine. Op. cit., p. 46.

13 Ibid.

14 Alberge, Robert cité par Katoozian, Katayoon. « Comparaison de types d’erreurs orthographiques en FLM et FLE : une revue d’articles », in Actes des Journées d’Études Toulousaines (JéTou), Variation et variabilité dans les Sciences du Langage : analyser, mesurer, contextualiser, Toulouse, Université de Toulouse II, 2013, p. 65.

15 « to indicate certain types of errors ». Sauf mention contraire, toutes les traductions sont celles de l’auteur. Allen, Linda Quinn. « Functions of Nonverbal Communication in Teaching and Learning a Foreign Language », The French Review, no 72, vol 3, 1999, p. 475.

16 Morris, Desmond. Le langage des gestes, Allemagne, Nouvelles Éditions Marabout, 1997, p. 160.

17 Ibid.

18 Martina, Claudine. « Éléments d’une méthode corrective en classe d’anglais », Les Langues Modernes, no 85, vol 1, 1991, p. 46.

19 Martina, Claudine citée par Tellier, Marion. L’impact du geste pédagogique sur l’enseignement/apprentissage des langues étrangères : étude sur des enfants de 5 ans, thèse, univ. Paris 7-Denis Diderot, 2006, p. 108.

20 Tellier, Marion. « Dire avec des gestes », Le français dans le monde/Recherches et Application. Du discours de l’enseignant aux pratiques de l’apprenant, no 44, 2008, p. 44.

21 Azaoui, Brahim. Co-construction de normes scolaires et contextes d’enseignement. Une étude multimodale de l’agir professoral, thèse, univ. Montpellier 3-Paul Valery, 2014, p. 168.

22 Cicurel, Francine. Parole sur parole : métalangage en classe de langue, Paris, CLE International, 1985, p. 47.

23 Denizci, Can. Utilisation des gestes coverbaux en classe de FLE, thèse, univ. Université d’Istanbul, 2015.

24 Mérieux, Régine. & Loiseau, Yves. Latitudes 1 (A1/A2) : méthode de français, Paris, Les Éditions Didier, 2008, p. 102-109.

25 Cf. Bryman, Alan. Social Research Methods, New York, Oxford University Press, 2012.

26 Paillé, Pierre et Mucchielli, Alex. L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin, p. 316.

27 Bertrand, Roxane et al. « Le CID-Corpus of Interactional Data : Annotation et Exploitation Multimodale de Parole Conversationnelle », Traitement automatique des langues, no 49, vol 3, 2008. Nous n’allons pas nous attarder sur toutes les conventions de cette transcription mais précisons que, dans les exemples à discuter, les lettres/mots en majuscules représentent les accentuations. La syllabation d’un mot pour des raisons pédagogiques est marquée par un tiret -. Enfin, les syllabes d’un mot à peine audibles ou non prononcées sont montrées entre parenthèses ( ).

28 Sloetjes, Han et Wittenburg, Peter. « Annotation by category : ELAN and ISO DCR », in Calzolari, N., Choukri, K., Maegaard, B., Mariani, J., Odijk, J., Piperidis, S. et Tapias, D. (éds.), Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, 2008, p. 816-820, [en ligne], <http://lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/pdf/208_paper.pdf>, (consultée le 19 Décembre 2015).

29 Cf. Denizci, Can. Op. cit.

30 « movements of the hands and arms that we see when people talk ». McNeill, David. Hand and Mind : What gestures reveal about thought, Chicago, The University of Chicago Press, 1992, p. 1.

31 Ibid., p. 12-18.

32 Cosnier, Jacques. « Communications et langages gestuels », in Cosnier, J., Berrendonner, A., Coulon, J. et Orecchioni, C. (éds.), Les voies du langage : communications verbales, gestuelles et animales, Paris, Bordas, 1982, p. 263.

33 McNeill, David. Op. cit.

34 Cicurel, Francine. Op. cit., 2011, p. 34-35.

35 Cf. Azaoui, Brahim. Op. cit., 2014.

36 Désormais, tous les exemples à étudier sont issus de notre corpus de thèse. Denizci, Can, Op. cit.

37 Cf. Calbris, Geneviève & Montredon, Jacques. Des gestes et des mots pour le dire, Paris, CLE International, 1986, p. 119.

38 Sarıca, Mustafa. « Morphologie de la langue turque », in Yılmaz, A., Yılmaz, S. et Morel, M.-A. (éds.), Vers une grammaire linguistique du turc, İstanbul, Multilingual, 2004, p. 11.

39 Ibid., p. 17.

40 « abstract pointing ». McNeill, David. Op cit., p. 18.

41 Cf. Vardar, Berke. Dilbilim Yazıları, İstanbul, Multilingual, 2001, p. 21