- Accueil

- > La revue

- > Numéro 6

- > La maîtrise des compétences linguistiques garantit-elle l’opérationnalisation des savoir-faire interculturels ? Le cas des apprenants hellénophones

La maîtrise des compétences linguistiques garantit-elle l’opérationnalisation des savoir-faire interculturels ? Le cas des apprenants hellénophones

Par Rinetta Kiyitsioglou-Vlachou

Publication en ligne le 08 février 2017

Résumé

This article aims to identify the major problems regarding the development of intercultural awareness among learners in the FFL classroom in an exolingual environment. It deals with the relationships established between the mastery of language skills and the proceduralization of intercultural know-how (savoir-faire). It also carries out a critical reflection on the role of education textbooks used by FFL teachers in Greek schools.Before reaching any conclusions, a brief terminological clarification needs to be made.

Cet article se propose de cerner la problématique incontournable du développement de la prise de conscience interculturelle auprès des apprenants dans la classe de FLE en milieu exolingue. Pour ce faire, il se penche sur les rapports qui s’établissent entre la maîtrise de la compétence linguistique et la procéduralisation des savoir-faire interculturels et porte une réflexion critique sur le rôle des manuels scolaires didactiques utilisés par les enseignants du FLE dans les établissements scolaires grecs. Avant de nous prononcer sur les résultats de notre étude de cas, il nous semble utile de nous livrer à quelques précisions terminologiques.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

La maîtrise des compétences linguistiques garantit-elle l’opérationnalisation des savoir-faire interculturels ? Le cas des apprenants hellénophones (version PDF) (application/pdf – 829k)

Texte intégral

Introduction

1Le but ultime de l’enseignement-apprentissage des langues/cultures vivantes fut, et continue d’être, d’ « apprendre à se comporter de manière adéquate dans des situations de communication où l’apprenant aura quelque chance de se trouver en utilisant les codes de la langue cible » (Puren, 1988 : 371).

2Suite à cet axiome, les dernières années, cet enseignement-apprentissage s’articule autour du développement des compétences générales et communicatives langagières de l’utilisateur/apprenant. Parmi ces compétences, le développement des savoirs et des savoir-faire interculturels se trouvent au cœur des préoccupations didactiques étant donné que ceux-ci sont fixés comme objectifs principaux à atteindre par les apprenants.

3Dans cette perspective de réussite pour les apprenants, et, en l’occurrence, des apprenants hellénophones, la première question qui se pose est d’examiner si (et à quel degré) la maîtrise des compétences linguistiques peut assurer et révéler une compétence interculturelle. Dans cette optique, il semble utile de porter une réflexion critique dans l’apport et l’impact des compétences linguistiques sur l’opérationnalisation, voire la procéduralisation des savoir-faire interculturels dans la mesure où ces derniers sont censés être associés à - et tirés de - la maîtrise des savoirs linguistiques.

4Pour ce faire, une étude de cas, sur l’intelligibilité et la compréhensibilité des énoncés linguistiques – porteurs des implicites culturels –, a été réalisée auprès des étudiants hellénophones et des enseignants du FLE. À cette fin, les manuels scolaires didactiques servent de corpus pour valider (ou ne pas valider) notre hypothèse de départ, à savoir si l’acquisition des compétences linguistiques garantit l’opérationnalisation des savoir-faire interculturels et si elle donne à l’apprenant hellénophone – ayant une culture autre que celle des Français – la possibilité d’avoir un échange efficace avec son interlocuteur francophone sans rencontrer des difficultés au niveau communicationnel, voire culturel.

1. États des lieux

5Le développement des compétences, que ce soient des compétences générales et/ou des compétences communicatives langagières, constitue le centre de l’enseignement-apprentissage des langues/cultures étrangères, son noyau dur depuis, notamment, la parution en 2001 du Cadre européen commun de référence pour les langues (désormais siglé CECRL).

6Parmi les compétences générales, on distingue les savoirs, les aptitudes et les savoir-faire, les savoir-être et, enfin, les savoir-apprendre. De façon surprenante, voire curieuse, l’interculturalité se situe, explicitement, dans les deux premières compétences (cf. CECRL, prise de conscience interculturelle et aptitudes et savoir-faire interculturels) et, implicitement, dans la troisième (développement d’une personnalité interculturelle). Elle se présente, d’ailleurs, comme faisant partie prenante des compétences à faire développer en classe de langue/culture.

7Pour ce qui est des compétences communicatives langagières, il n’y a rien de plus sûr, de plus commun et de plus stable – au moins en ce qui concerne la réalité grecque – que le développement de ces compétences qui détermine l’enseignement en en constituant le noyau dur. L’enseignant de FLE, convaincu que la prise de conscience interculturelle et les savoir-faire interculturels ne peuvent être atteints qu’à partir d’une bonne maîtrise des compétences linguistiques, focalise son enseignement sur le développement de ces compétences et mise sur la transmission des savoirs.

8Or, « la prise de conscience interculturelle se distingue des savoirs, voire même y fait contrepoids » (Neuner & Byram, 2003 : 105), alors que l’opérationnalisation, voire la procéduralisation des savoir-faire interculturels ne résultent pas forcément d’une maîtrise des savoirs.

2. Quelques précisions terminologiques

9Le développement des compétences construit une problématique chez les enseignants et alimente des réflexions dans le monde de l’enseignement et de la formation –que ce soit initiale et/ou continue. Avant d’aborder notre sujet, il nous semble utile de tenter d’éclaircir certains aspects de la notion de compétence qui revêt, au cours de ces dernières années, une importance toute particulière pour l’enseignement-apprentissage des langues étrangères.

2.1 La notion de compétence(s) et le concept de savoir-faire interculturels dans l’enseignement-apprentissage des langues/cultures1

10Bien qu’il existe une littérature didactique et pédagogique abondante autour de la notion de compétence, beaucoup de zones d’ombre persistent et une polyphonie apparaît rendant difficile la conceptualisation de la compétence. Il est généralement admis que la notion de compétence fait l’objet de définitions très variées « en fonction des champs disciplinaires qui la convoquent. Elle est utilisée différemment de l’ergonomie à la didactique professionnelle, de la psychologie sociale à la linguistique ou encore des sciences sociales aux sciences de l’éducation » (Jonnaert et al., 2009 : 62). Autant le besoin d’utiliser la compétence apparaît, autant la difficulté à la définir augmente. Retracer le cheminement de la notion de compétence et de son évolution, c’est essayer d’élucider la polymorphie et la polyvalence de cette notion, c’est tenter de mieux comprendre son utilisation dans le monde éducatif.

11Le monde de l’enseignement a emprunté la notion de compétence en éducation au domaine de la formation professionnelle, pour désigner, initialement, les personnes bien qualifiées. Progressivement, cette notion arrive à être utilisée comme considération relative à un acte à pratiquer, à une tâche à effectuer, à un problème à résoudre.

12La notion de compétence en éducation se situe donc à la croisée de la formation initiale, en vue d’une formation professionnelle, et de la formation didactico-pédagogique, à savoir quelle procédure adopter, en milieu institutionnel, pour créer des situations propices afin que l’apprenant puisse développer des compétences nécessaires en considération de la nouvelle configuration des méthodes d’apprentissage et des exigences du métier d’enseignant.

2.2 La notion de compétence en linguistique et en didactique des langues

13La notion de compétence devient objet de débats scientifiques dans le monde éducatif après la célèbre distinction proposée par Chomsky2, dans le cadre de la linguistique générative, entre compétence et performance, « entre ce que je sais et ce que je fais, entre les structures ou fonctions mentales qui expliquent l’action du sujet et les comportements observables qui en résultent » (Allal, 2002 : 78).

14Parallèlement à ce mouvement, la notion de compétence a été reprise par Hymes, précisément dans le cadre de la communication. Pour lui, la compétence de communication représente « une contestation et une extension de la notion chomskyenne de compétence » (Galisson & Coste, 1976 : 106). Il soutient que, même s’il existe une compétence linguistique idéale, celle-ci ne signifie pas la maîtrise pratique d’une langue. Maîtriser une langue, c’est posséder la capacité de s’adapter au contexte communicatif, de produire des phrases correctes conformément au cadre social. Cette adaptation requiert nécessairement un apprentissage (extension), ce qui fait que la compétence n’est plus innée (contestation). La compétence, telle que Hymes la définit, « n’est plus innée ; elle est une capacité adaptative et contextualisée, dont le développement requiert un apprentissage formel ou informel » (Bronckart, 2009 : 30). La compétence hymesienne s’est répandue dans le domaine de l’enseignement des langues vivantes où elle a connu (et connaît toujours) un vif succès auprès des praticiens.

15L’importance particulière que la notion de compétence revêt dans l’enseignement-apprentissage des langues/cultures étrangères se reflète, également, dans les travaux du conseil de l’Europe avec le fameux Cadre européen commun de référence pour les langues (désormais siglé CECRL), dans lequel ces concepteurs distinguent les compétences dites générales, acquises au cours des expériences passées de l’individu/apprenant, des compétences communicatives langagières. De plus, ils précisent que « la participation à des évènements de communication a pour conséquence l’accroissement des compétences de l’apprenant à moyen et à long terme » (ibid. : 82), ce qui signifie que ces compétences évoluent au gré des rencontres et des expériences présentes et à venir.

16Pour les concepteurs du Cadre de Référence pour les Approches (CARAP), l’idée générale que désigne la notion de compétences est qu’elles sont des unités d’une certaine complexité, qui font appel à différentes «ressources», qui relèvent à la fois des savoir-faire, des savoirs et des savoir-être qu’elles mobilisent (Centre européen pour les langues vivantes, Conseil de l’Europe, 2007 : 16-17). Il est unanimement reconnu (Roegiers, 2004 ; Jonnaert, 2012 ; Tardif, 2006 ; Legendre, 2001, 2008 ; Perrenoud, 1997, 2011 ; Le Boterf, 1994, 1998, 2010), indépendamment des dénominations et des interprétations accordées au concept de ressources, qu’elles constituent le noyau moteur de la compétence, qu’elles sont constitutives de la compétence même, qu’elles sont le résultat d’un processus développemental et d’entraînement. Les ressources internes, auxquelles on se réfère, sont le potentiel dont dispose l’apprenant, sont « celles que le sujet porte en lui, qui sont d’une manière ou d’une autre enregistrées dans sa mémoire, y compris la ‘‘mémoire du corps’’ » (Perrenoud, 2011 : 47). Elles sont, par définition, invisibles, on ne peut présumer de leur efficacité, on ne peut en évaluer qu’en observant l’opérationnalisation, voire la procéduralisation des savoirs en savoir-faire.

2.2.1 Savoir-faire

17Les savoir-faire sont les connaissances procédurales qui consistent en la capacité de l’apprenant de mettre en œuvre ses démarches, ses techniques, ses opérations mentales et psychomotrices, ainsi que son propre processus. Ces éléments, liés aux données environnementales, situationnelles, culturelles, lui permettent, par la suite, d’actualiser son potentiel dans une situation déterminée. Le savoir-faire évoque non seulement l’opérationnalisation du savoir, mais une opérationnalisation acquise par l’apprenant, ce qui peut se traduire comme une qualité propre, une qualité devenue intrinsèque, une appropriation du savoir. Selon Gruca,

même si la simple possession de connaissances déclaratives parait nettement insuffisante pour l’appropriation d’une langue étrangère, il n’en demeure pas moins que le travail sur les procédures peut être facilité par la formulation de connaissances déclaratives. Le travail de didactisation consiste bien à compresser ces savoirs pour en faire des connaissances opératoires qui, traitées par l’apprenant au moyen d’outils théoriques, deviendront pour lui des savoirs authentiques si elles se manifestent par des savoir-faire (Gruca, 2012 : 20).

18En d’autres termes, le défi pour l’enseignant, c’est de rendre l’apprenant capable d’opérationnaliser les savoirs acquis et de les transformer en savoir-faire, sans ignorer, au contraire, conscient qu’enseigner une langue étrangère avec ses dimensions culturelles n’est pas tâche facile. Il essaye donc d’armer l’apprenant pour qu’il y arrive. Pour ce faire, il favorise un enseignement des compétences linguistiques en focalisant sur la bonne maîtrise des codes de la langue cible, convaincu une fois le système de la langue maîtrisé, que les savoir-faire interculturels se manifesteront.

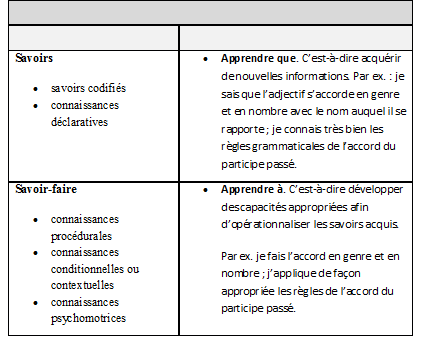

19En ce qui concerne l’opérationnalisation des savoirs – connaissances déclaratives – en savoir-faire procéduraux, le travail est relativement aisé, comme on peut le constater sur le tableau suivant.

Tableau 1

20Or, transformer une telle démarche dans une approche interculturelle, en milieu exolingue ou plus précisément en milieu hellénique, comme c’est notre cas, n’est pas une tâche facile. L’approche interculturelle représente ces dernières années3 le noyau des recherches des didacticiens en matière d’enseignement des langues/cultures étrangères. Par ailleurs, « on y plaide pour une représentation de l’interculturel dans le choix des matériaux destinés à l’enseignement et pour une analyse des intentions des auteurs de manuels et des interprétations des apprenants quand on utilise des documents authentiques en classe » (Byram, 2011 : 257). Afin de synthétiser notre propos, nous nous exprimons sur la nécessité d’introduire la notion d’interculturalité dans tout processus didactique.

2.2.2 Savoirs et Savoir-faire interculturels d’après le CECRL

21Quant aux concepteurs du CECRL, ils postulent qu’en tant que savoir, « la connaissance, la conscience et la compréhension des relations, (ressemblances et différences distinctives) entre ‘le monde d’où l’on vient’ et ‘le monde de la communauté cible’ sont à l’origine d’une prise de conscience interculturelle » (Conseil de l’Europe, 2001 : 83). En d’autres termes, les distinctions entre la culture source et la culture cible constituent, en quelque sorte, une manière de conscientiser l’existence de l’autre, de prendre conscience que les différences ne sont pas un sujet à juger mais plutôt ce qui rend l’apprenant capable d’observer et de repérer l’existence de ces différences, de prendre des distances entre soi et l’autre, entre son propre monde de vie et le monde de l’autre.

22Pour ce qui est des savoir-faire, c’est-à-dire la procéduralisation des savoirs, toujours selon les concepteurs du CECRL,

les savoir-faire interculturels comprennent : - la capacité d’établir une relation entre la culture d’origine et la culture étrangère ; - la sensibilisation à la notion de culture et la capacité de reconnaître et d’utiliser des stratégies variées pour établir le contact avec des gens d’une autre culture ; - la capacité de jouer le rôle d’intermédiaire culturel entre sa propre culture et la culture étrangère et de gérer efficacement des situations de malentendus et de conflits culturels ; - la capacité à aller au-delà de relations superficielles stéréotypées (ibid. : 84).

23En d’autres termes, on s’attend à une procéduralisation des savoirs précédents, voire une opérationnalisation des savoirs au moyen d’une prise de conscience. Une fois la différence observée, saisie (et confirmée éventuellement par l’enseignant), l’apprenant doit agir de façon à la surmonter afin de pouvoir interagir.

24Parallèlement, les concepteurs du CECRL développent l’interculturel dans le domaine du savoir-être, de la personnalité, de l’existence individuelle en précisant que « beaucoup considèrent que le développement d’une ‘personnalité interculturelle’ formée à la fois par les attitudes et la conscience des choses constitue en soi un but éducatif important » (Conseil de l’Europe, 2001 : 85). C’est-à-dire, que l’enseignant de langue étrangère est censé rendre ses apprenants ouverts à la négociation, porteurs de respect envers l’autre, tout en reconnaissant et en acceptant la différence de l’autre ; autrement dit, en faire des personnalités interculturelles.

25Or, le développement de l’approche interculturelle, comme principe didactique dans la classe du FLE, présuppose que l’enseignant est en mesure « d’envisager une rupture profonde avec les pratiques qui privilégient le savoir, et en conséquence le savoir-dire, plutôt que le faire, et en conséquence le savoir-faire » (Proscolli, 2002 : 13) et, surtout, de reconnaître dans les énoncés linguistiques les implicites culturels, afin de pouvoir développer une attitude interprétative chez les apprenants.

26À la lumière des travaux des spécialistes (Galisson, 1993 ; Abdallah-Pretceille & Porcher, 1996 ; Abdallah-Pretceille, 1998), nous avons réalisé que, exceptée la culture explicite, voire des échanges et/ou photos réactivés de manière explicite, une culture implicite, une culture invisible, une culture partagée des locuteurs natifs occupe également une place non négligeable dans tout échange et « intervient constamment dans les échanges et constitue un élément central dans la production et l’interprétation des énoncés » (Porcher, 1996 : 127). Cet échange, entre les interlocuteurs en situation où le contexte varie, figure dans les manuels de langues sous forme d’un discours interculturaliste.

27Or, d’après Dervin (2011), les concepteurs des manuels prétendent s’appuyer sur un discours interculturaliste, alors que très souvent il s’agit d’un discours monoculturaliste, un agir monoculturel implicite et tout à fait normal pour un natif qui s’y est habitué et qui se comporte de manière inconsciente et par conséquent non explicite pour l’apprenant allophone. En d’autres termes, l’implicite culturel peut, sans être exprimé, se dérouler au moment de la communication entre les interlocuteurs natifs, mais pas forcément entre les interlocuteurs qui ne partagent pas la même culture.

3. Hypothèses de travail

28En considération de ce qui précède, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’un apprenant allophone ayant atteint le niveau B1 en langue française, en l’occurrence un apprenant grec, est en mesure de comprendre les énoncés linguistiques, ne posant aucun problème de compréhension, mais il est incapable de repérer et d’interpréter l’implicite culturel pour bien saisir l’information et réagir conformément à ce qui lui est demandé et suggéré. Une deuxième hypothèse porte sur la formation de l’enseignant du FLE à l’interculturalité, dans la mesure où celui-ci est appelé à jouer le rôle d’acculturateur, un rôle qui devient « une motivation et [qui] favorise l’implication du sujet dans l’apprentissage » (Galisson & Coste, 1976 : 13). Enfin, une réflexion est portée sur le côté (inter)culturel des manuels didactiques utilisés dans les établissements scolaires grecs.

4. Méthodologie de la recherche

29Faisant suite à ces propos, et dans le but de valider (ou de ne pas valider) notre hypothèse de départ, à savoir si l’appropriation des compétences linguistiques garantit l’opérationnalisation, voire la procéduralisation des savoir-faire interculturels et si elle peut assurer une communication interculturelle efficace, nous avons avancé dans une sélection, qui se veut non-exhaustive, des énoncés linguistiques – porteurs d’implicites culturels – repérés dans les manuels didactiques récents.

30En nous appuyant sur les énoncés mentionnés qui servent de corpus, nous avons mené une enquête, d’abord, auprès des étudiants du département de langue et de littérature françaises de l’université Aristote de Thessalonique, et, dans un deuxième temps, auprès de dix-huit enseignants du FLE, étant en service dans les établissements scolaires de la région de Thessalonique4.

31L’enquête s’est déroulée au mois de mai 2015. Au total, 28 étudiants du 2e semestre y ont participé, dont 22 filles et 6 garçons. La grande majorité a de 19 à 22 ans et 6 étudiants ont plus de 40 ans. Leur niveau de langue selon le CECRL, d’après leur témoignage dans le questionnaire sociolinguistique, varie de B1 à C2. Les niveaux mentionnés sont attestés par une certification de connaissance en langue française.

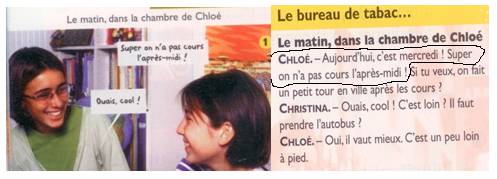

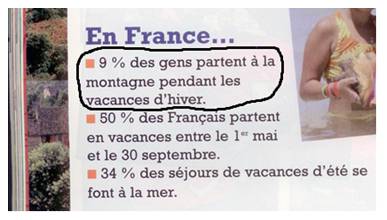

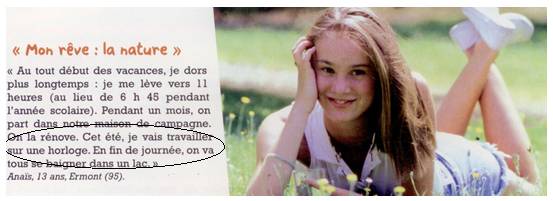

32Nous leur avons distribué 15 extraits contenant les énoncés linguistiques – porteurs d’implicites culturels – repérés dans les manuels scolaires : Écho junior A2, Vitamine 1 et Extra 1. Un document sonore a été choisi dans le manuel local Action-fr.gr 1. Tous les manuels figurent sur la liste agrée par le Ministère de l’Éducation National et sont utilisés dans les établissements scolaires grecs. La question qui leur a été posée était la suivante : « Qu’en entendez-vous par les phrases entourées ? » Les étudiants avaient à leur disposition une heure pour s’exprimer, soit en français soit en grec, et pour donner leurs propres interprétations sur les énoncés linguistiques. L’utilisation du dictionnaire était interdite.

33Parmi les énoncés distribués, nous en avons choisi cinq à présenter ici, à titre d’exemple, dont les réponses sont significatives dans la mesure où elles se limitent, pour la grande majorité, uniquement au sens linguistique.

Figure 1: Vitamine 1, p.46

Figure 2 : Extra 1, p. 48

Figure 3 : Extra 1, p.84

Figure 4 : Extra 1, p.85

Figure 5 : Écho junior A2, p. 13

34On a également proposé un énoncé sonore repéré dans le CD audio du manuel local Action.fr-gr 1. « On se verra dans l’après-midi au même endroit. »

5. Résultats de notre enquête

35Avant d’avancer dans notre analyse, il semble utile de signaler qu’aucun étudiant n’a eu de problèmes de compréhension au niveau linguistique, fait qui nous paraît tout à fait évident, vu leur niveau de langue et le niveau des manuels.

|

Figure 1 |

18 étudiants (6 garçons et 12 filles) |

10 étudiantes |

|

J’ai le maillot jaune |

Celui qui occupe la première place du Tour de France porte le maillot jaune. |

C’est la couleur préférée des Français. |

|

Figure 2 |

13 étudiants |

8 étudiantes |

5 étudiants |

2 étudiants |

|

Aujourd’hui c’est mercredi ! Super, on n’a pas cours l’après-midi. |

Selon le système éducatif français, il n’y a pas cours les mercredis. |

C’est un jour férié en France. |

Ce mercredi, exceptionnellement, il n’y a pas de cours. |

Pourquoi ont-ils cours les après-midi ? |

|

Figure 3 |

13 étudiants |

15 étudiantes |

|

9% des gens partent à la montagne pendant les vacances d’hiver. |

Le système éducatif français prévoit des vacances scolaires en hiver pour aller à la montagne. |

Il s’agit des vacances de Noël. |

|

Figure 4 |

20 étudiants |

4 étudiantes |

4 étudiants |

|

Je vais travailler sur une horloge. |

Elle va travailler dans un magasin qui vend des horloges. |

Elle va jouer avec une horloge. |

Aucune interprétation. |

|

Figure 5 |

28 étudiants |

|

Je vous poste un dessin amusant sur le bizutage des étudiants en médecine. |

Aucun étudiant n’a saisi l’implicite culturel de cet énoncé. |

36Pour l’énoncé sonore « On se verra dans l’après-midi au même endroit », on leur a demandé de préciser l’heure du rendez-vous.

|

Enoncé sonore |

18 étudiants |

10 étudiantes |

|

On se verra dans l’après-midi au même endroit ! |

L’heure du RV est pour 17h00. |

L’heure du RV est pour 19h00. |

37À noter que les concepteurs du manuel précisent l’heure de la rencontre +- entre 14h00 et 17h00 dans le sens commun5.

6. Discussion

38Nous pouvons nous poser la question de savoir comment envisager et rendre un enseignement plus efficace qui mettra en place une vraie communication interculturelle. Lors de notre enquête, nous avons constaté que les étudiants ne posent pas de questions, ne s’interrogent pas sur le texte, ne demandent pas d’éclaircissements, une fois la compréhension globale des énoncés assurée. Ils se contentent d’une compréhension en surface des indices linguistiques sans chercher d’établir des liens entre le linguistique et le culturel, sans s’interroger sur l’invisible, sur le non-dit.

39Or, quand on essaie d’attirer l’attention des étudiants sur les mots concrets ou de focaliser sur les expressions, ou bien de susciter leur intérêt sur le non-dit, quand on les incite à interpréter ces énoncés linguistiques, ils vont de leur propre interprétation, ils appréhendent le sens à travers leurs propres cribles culturels.

40Convaincue que la maîtrise des compétences linguistiques ne garantit pas l’opérationnalisation des savoir-faire interculturels, on devra s’orienter vers la naissance d’un enseignement à et par l’interculturalité de l’apprenant dans la perspective de combler la pénurie existante. On devra pencher vers un enseignement qui permettra l’engagement de l’enseignant et de l’apprenant dans un état, dans un mouvement de découverte et d’interprétation des énoncés linguistiques porteurs d’implicite culturels. C’est dans ce contexte qu’on devra envisager un enseignement qui ne visera pas seulement à faire procéduraliser les savoir-faire linguistiques, voire les connaissances déclaratives, mais à faire opérationnaliser les savoir-faire interculturels dans leur singularité ainsi que dans leur universalité.

Bibliographie

Abdallah-Pretceille, M. (1998). « Apprendre une langue, apprendre une culture, apprendre l’altérité ». In : Les cahiers pédagogiques, n° 360. Paris, janvier, p. 49-51.

Abdallah-Pretceille, M. & Porcher, L. (1996). Éducation et communication interculturelle. Paris : PUF.

Allal, L., (2002). « Acquisition et évaluation des compétences en situation scolaires ». In J. Dolz et E. Ollagnier (dir.) L’énigme de la compétence en éducation, pp. 77-94. Bruxelles : De Boeck Université.

Blanchet, P. & Chardenet, P. (2011) (éd.). Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures. Approches contextualisées. Paris : Édition des archives contemporaines. Disponible sur :

http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=819

Bronckart, J.-P. (2009). La notion de la compétence est-elle pertinente en éducation ? Disponible sur : http://www.skolo.org/spip.php?article1124

Byram, M. (2011) : « La compétence interculturelle ». In Ph. Blanchet, P. Chardenet (éd.), Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures. Approches contextualisées. Paris, Édition des archives contemporaines, p.253-260.

Centre européen pour les langues vivantes/Conseil de l’Europe (2007). Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures. Graz : Centre européen pour les langues vivantes/Conseil de l'Europe.

Chomsky, N. (1995). The Minimalist Program. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Conseil de l’Europe (2001). Un cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Didier.

Dervin, F. (2011). Impostures interculturelles. Paris : L’Harmattan.

Galisson, R. (1993). « Les palimpsestes verbaux : des révélateurs culturels remarquables, mais peu remarqués ». In Repères, No 8, p. 41-62.

Galisson, R. & Coste, D. (1976). Dictionnaire de didactique des langues. Paris : Hachette.

Gruca, I. (2012). « Compétences, progression et évaluation : mise en œuvre méthodologique », in Les compétences en progression. Un défi pour la didactique des langues. Institut d’études Romanes, Université de Varsovie et Université de Poitiers – FoReLL EA 3816, 2012, p. 17-30.

Jonnaert, Ph., Ettayebi, M. & Defise, R., (2009). Curriculum et compétences. Un cadre opérationnel. Bruxelles : De Boeck Université.

Kiyitsioglou-Vlachou, C. (2012). Une compétence c’est… Réflexions didactiques. Athènes : Simmetria.

Neuner, G. & Byram, M. (2003). La compétence interculturelle, Council of Europe.

Perrenoud, Ph., (2011). Quand l’école prétend préparer à la vie… Développer des compétences ou enseigner d’autres savoirs ? Paris : ESF éditeur.

Porcher, L. (coord. par) (1996). « Cultures, cultures cultivées, cultures anthropologiques, cultures médiatiques, cultures managériales, cultures invisibles ». In : Le français dans le monde-recherches et applications, numéro spécial. Paris, Janvier, p. 127-129.

Proscolli, A., (2002). « Conscience interculturelle et Stratégies d’apprentissage », Actes du 8e Colloque international de l’ARIC (Association pour la Recherche Culturelle), 24-28 septembre 2001. Disponible sur :

http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/aric

Puren, Ch. (1988). Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. Paris : Nathan, Clé International, collection DLE.

Manuels Utilisés

Gallon, F. (2002). Extra 1. Paris : Hachette.

Girardet, J. & Pécheur, J. (2012). Écho junior A2. Paris : CLE International.

Martin, C. & Pastor, D. (2009). Vitamine 1. Paris : CLE International.

Γιόγια, Μ. & Παπουτσάκη, Ε. (2008). Action-fr.gr 1. Αθήνα: Λιβάν

Notes

1 Pour une analyse plus détaillée, voir C. Kiyitsioglou-Vlachou (2012) Une compétence c’est… Réflexions didactiques. Athènes : Symetria.

2 Chomsky, dans le cadre du Programme Minimaliste (1995), redéfinit ces deux concepts en utilisant les expressions « I-language » (Internal language) pour désigner les règles intériorisées qui constituent la grammaire mentale d’un locuteur et « E-language » (External language) pour caractériser les énoncés attestés, générés et suscités par ces règles (Chomsky, 1995 : 18-19).

3 Cf. Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures Approches contextualisées. Paris : 2011, Éditions des archives contemporaines.

4 Dans le cadre de cet article, nous nous focaliserons uniquement sur les résultats de l’enquête auprès des étudiants.

5 D’après les dictionnaires consultés (monolingues et bilingues), la définition donnée pour le mot « après-midi » est la suivante : « Partie de la journée comprise entre le déjeuner et le dîner ».