- Accueil

- > La revue

- > Numéro 6

- > Le français langue étrangère à la Faculté des Sciences Naturelles et des Mathématiques (Université de Niš, Serbie) : les attitudes des étudiants

Le français langue étrangère à la Faculté des Sciences Naturelles et des Mathématiques (Université de Niš, Serbie) : les attitudes des étudiants

Par Selena STANKOVIĆ

Publication en ligne le 26 février 2017

Résumé

У раду се разматрају ставови студената Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу (Србија) према француском језику уопште и према учењу овог страног језика. При томе се (а) испитује мишљење студената о потреби познавања и значају учења француског језика, као и о важности владања овим страним језиком у будућој професионалној каријери и у свакодневним животним околностима, (б) дефинишу фактори који утичу на опредељење студената овог факултета за Француски језик као предмет по избору, (в) анализира мотивисаност испитаника за учење француског језика, као и чиниоци који обликују мотивацију за овладавање овим страним језиком и (г) утврђује да ли постоји разлика у односу према француском језику између групе испитаника који су се определили за курс Француски језик и групе испитаника који у својим студијским програмима немају могућност избора поменутог предмета на Факултету. Циљ истраживања је такође да се укаже на потребу и важност заступљености француског језика на свим студијским групама Природно-математичког факултета у Нишу. У складу са постављеним циљевима, састављена су два упитника за спровођење истраживања: а) један за утврђивање ставова испитаника који на основним или мастерским академским студијама похађају курс Француски језик као изборни предмет, а то су студенти Департмана за географију (студијски програм Географија и студијски програм Туризам), и б) други за утврђивање ставова испитаника на чијим студијским програмима курс француског језика није заступљен (студијски програми на осталим департманима Природно-математичког факултета у Нишу).

L’objectif de cet article est de prendre en considération les attitudes des étudiants de la Faculté des Sciences Naturelles et des Mathématiques de l’Université de Niš (Serbie) à l’égard de la langue française en général et de l’apprentissage de cette langue étrangère en particulier. À cet effet, (a) nous examinons l’opinion des étudiants sur la nécessité de connaître le français et sur l’importance de l’apprentissage de cette langue, ainsi que sur la portée de la maîtrise du français dans leur future profession et dans leur vie quotidienne ; (b) nous définissons des facteurs qui influencent leur choix de la langue française en tant que cours optionnel ; (c) nous analysons la motivation des apprenants pour l’apprentissage du français, ainsi que des facteurs agissant sur la motivation pour la maîtrise de cette langue étrangère et (d) nous recherchons s’il y a des différences entre les attitudes des étudiants qui optent pour le cours Langue française et celles des étudiants qui, dans leurs programmes d’études, n’ont pas la possibilité de choisir le cours nommé. Le but de cette étude est également de faire ressortir la nécessité et l’importance de la présence de la langue française dans le cadre de tous les programmes d’études à la Faculté des Sciences Naturelles et des Mathématiques à Niš. En vue de réaliser notre recherche, nous avons constitué deux questionnaires : a) l’un pour déterminer les attitudes des étudiants qui suivent le cours Langue française (cours optionnel) au premier cycle d’études et/ou au master – ce sont les étudiants du Département de géographie (les programmes d’études de Géographie et de Tourisme) ; b) le deuxième pour découvrir les attitudes des étudiants auxquels les programmes d’études choisis n’offrent pas de cours de français (les programmes d’études d’autres départements à la Faculté : biologie, chimie, physique, etc.).

Mots-Clés

Table des matières

Texte intégral

INTRODUCTION1

1À la Faculté des Sciences Naturelles et des Mathématiques (FSNM) de l’Université de Niš (Serbie), l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère a commencé à se mettre en place dès la création de cet établissement en 1999. Avant la fondation de la Faculté, la langue française était présente dans les trois départements de sciences naturelles – ceux de mathématiques, de physique et de chimie – qui avaient fonctionné de 1971 à 1998 au sein de la Faculté de Philosophie à Niš2. Aujourd’hui, le FLE est proposé uniquement aux étudiants du Département de géographie où, dans le cadre des programmes d’études de Géographie et de Tourisme, il a le statut de séminaire optionnel qui figure : a) au semestre 2 du premier cycle d’études, en tant que séminaire destiné aux vrais débutants, avec un volume hebdomadaire de quatre cours3 ; b) au semestre 1 du master, comme séminaire de niveau intermédiaire de trois cours par semaine. Le but du FLE enseigné/appris à la FSNM est d’acquérir un niveau satisfaisant en langue française pour communiquer principalement dans la vie de tous les jours, mais aussi ultérieurement en milieu professionnel.

2Dans ce travail, nous nous proposons d’examiner les attitudes des étudiants de la Faculté des Sciences Naturelles et des Mathématiques à Niš à l’égard du français en général et de l’apprentissage de cette langue étrangère en particulier. À cet effet, nous étudierons d’abord l’opinion des étudiants sur la nécessité de connaître le français et sur l’importance de l’apprentissage de cette langue, ainsi que sur la portée de la maîtrise du français dans leur future profession et leur vie quotidienne. Ensuite, nous définirons les facteurs qui influencent leur choix de la langue française en tant que séminaire optionnel, nous analyserons la motivation des apprenants pour l’apprentissage du français, ainsi que des facteurs agissant sur la motivation pour la maîtrise de cette langue étrangère. Finalement, nous rechercherons s’il y a des différences entre les attitudes des étudiants qui optent pour le FLE et celles des étudiants qui dans leurs programmes d’études n’ont pas la possibilité de choisir le cours susnommé. Notre objectif sera également de faire ressortir la nécessité et l’importance de la présence du FLE dans le cadre de tous les programmes d’études à la FSNM de l’Université de Niš.

1. SUR LES ATTITUDES ET LES TYPES DE MOTIVATION

3Les recherches des attitudes, des jugements, des croyances et des valeurs liés à certaines langues ou certaines variétés de langue et à la communication langagière relèvent en général du domaine de la linguistique populaire4. En tant que forme de manifestation des attitudes, les jugements sur la langue se répartissent selon leur sujet en trois groupes, à savoir ceux qui se réfèrent : a) à la langue, dans le sens général, et qui représentent des opinions sur le pouvoir humain du langage ; b) aux jugements sur certaines langues ou variétés de langue ; c) aux langages des individus, c’est-à-dire les idiolectes5. Étant donné que notre recherche vise à examiner des attitudes sur une langue (étrangère), son sujet relève de la deuxième des séries citées.

4Pour ce qui est de l’analyse des attitudes envers une langue étrangère, R. Ellis6 souligne que les apprenants expriment diverses attitudes à l’égard de la langue cible, de l’apprentissage d’une langue étrangère, des locuteurs natifs, de la culture de la langue cible, de la valeur sociale de l’apprentissage d’une langue étrangère, des usages concrets de la langue cible, d’eux-mêmes et de leur culture, etc. Cela signifie qu’il est possible d’étudier de nombreux aspects dans cette sphère.

5Le concept d’attitude est complexe et il ne faut pas le confondre avec la notion de motivation qui représente, en effet, un de ses éléments. La question de la motivation apparaît dans de nombreux articles scientifiques et textes de spécialité portant sur l’apprentissage efficace de la langue étrangère. Cette question a été particulièrement prise en considération par les psychologues sociaux canadiens Robert C. Gardner et Wallace E. Lambert7 qui distinguent deux types de motivation pour l’apprentissage de la langue étrangère : la motivation intégrative, sous-entendant la présence de l’intérêt pour la langue cible, le peuple, le pays et la culture de la langue cible, et la motivation instrumentale, concernant l’usage pratique de la langue étrangère. Parmi plusieurs facteurs étroitement liés qui agissent sur l’efficacité de l’enseignement/apprentissage de la langue étrangère, l’intensité de la motivation est indiquée comme décisive8. C’est ce qu’affirme également H. Douglas Brown qui remarque un haut degré et un bas degré de chacune de deux types de motivation9 et qui classifie tous les facteurs en : facteurs généraux (les facteurs psychologiques et pédagogiques, la langue maternelle, la langue, etc.), facteurs personnels (l’intelligence, la motivation, la compétence linguistique, la sociabilité, etc.) et facteurs socioculturels (les attitudes, les stéréotypes culturels, les différences culturelles et sociales entre les deux pays)10.

6Selon la théorie socio-éducative de motivation créée par Robert C. Gardner (1985)11, quatre composantes constituent la motivation : l’objectif de l’apprentissage (déterminé par le type de motivation), l’intensité de la motivation (l’effort dépensé par l’apprenant, les caractéristiques de l’apprenant, etc.), le désir d’apprendre la langue et, enfin, les attitudes à l’égard de l’apprentissage et de la langue. Cette théorie met en relief l’idée que le niveau du succès durant l’apprentissage de la langue étrangère dépend des attitudes et de la motivation de l’apprenant. Pour ce qui est des facteurs qui influencent la motivation de l’apprenant, Gardner12 les divise en quatre groupes : a) les attitudes envers les locuteurs natifs de la langue cible ; b) les caractéristiques liées au cours de la langue cible, c’est-à-dire les attitudes envers l’apprentissage de la langue cible, envers le cours et l’enseignant, le soutien des parents pour l’apprentissage de la langue et l’attitude des parents envers le cours et la langue ; c) les indicateurs motivationnels qui portent sur les motifs d’apprendre la langue cible, tels que l’orientation intégrative, la force de la motivation, le désir de maîtriser la langue – les attitudes de l’apprenant avant et pendant le processus de l’apprentissage ; d) les attitudes générales, c’est-à-dire l’intérêt de l’apprenant pour les langues étrangères et certains traits personnels qui peuvent influencer l’intensité de la motivation et le résultat de l’apprentissage.

7Sur le plan de la psychologie cognitive, vu les raisons pour lesquelles nous choisissons de réaliser certaines activités, il est possible de différencier la motivation interne et la motivation externe, ou la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Quand une action est conduite par l’activité en soi, par un plaisir et une récompense intérieure, il s’agit d’une motivation intrinsèque ; en revanche, lorsqu’une action est incitée par une récompense extérieure, il y a une motivation extrinsèque13.

8De plus, les linguistes qui s’intéressent aux attitudes des étudiants envers la langue étrangère et aux motifs du choix et de l’apprentissage d’une langue étrangère répartissent tous les motifs en deux séries : a) les motifs objectifs, si l’étudiant tire bénéfice de la maîtrise d’une langue étrangère dans sa vie professionnelle, et b) les motifs subjectifs, quand il considère une langue comme belle14.

9Quant aux études portant sur les attitudes des apprenants serbophones envers le français et l’acquisition de cette langue étrangère, il est à noter qu’il n’y en a que deux travaux de recherche15. L’un tâche de définir l’attitude des élèves de l’école primaire à l’égard du français et de corroborer la supposition que la lecture des textes sans compréhension influence une attitude donnée. L’autre recherche16 examine les attitudes des étudiants de l’Université de Belgrade envers les langues étrangères, y compris celle envers le français ; les langues romanes sont indiquées par les sondés comme les plus belles de toutes les langues et le français est mis en deuxième position, après l’italien. Dans ce contexte, la portée scientifique de notre étude résiderait dans une analyse détaillée des attitudes des étudiants de sciences naturelles et de mathématiques envers la langue française et l’acquisition de cette langue, tandis que ses implications pratiques pourraient être appliquées dans l’enseignement universitaire du français.

2. PROBLEMATIQUE, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

10La problématique abordée dans notre recherche porte sur les attitudes des locuteurs serbophones, plus précisément des étudiants de la Faculté des Sciences Naturelles et des Mathématiques de Niš envers le français et l’apprentissage de cette langue étrangère. Dès lors, nos objectifs sont : a) l’examen de l’opinion des répondants sur la nécessité de connaître le français et sur l’importance de l’apprentissage de cette langue, aussi bien que sur la portée de la maîtrise du français ; b) la définition des facteurs qui influencent leur choix du FLE comme cours optionnel ; c) l’analyse de la motivation des apprenants pour l’apprentissage du français, mais également des facteurs qui agissent sur leur motivation ; d) l’exploration des différences éventuelles entre les attitudes des étudiants qui optent pour le séminaire Langue française et celles des étudiants n’ayant pas la possibilité de choisir ce cours universitaire. ; e) la mise en évidence de la nécessité et l’importance de la présence du français dans le cadre de tous les programmes d’études à la Faculté des Sciences Naturelles et des Mathématiques à Niš.

11Pour réaliser les objectifs posés, nous avons effectué une enquête à participation volontaire pendant le semestre de printemps de l’année académique 2014/2015 à la Faculté des Sciences Naturelles et des Mathématiques à Niš. Comme instrument du sondage, nous avons élaboré deux questionnaires : l’un (Q1) pour déterminer les attitudes des étudiants qui suivent le FLE (séminaire optionnel) au premier cycle d’études et/ou au master, et ce sont les étudiants du Département de géographie (les programmes d’études de Géographie et de Tourisme) ; l’autre (Q2) pour définir les attitudes des étudiants auxquels les programmes d’études choisis n’offrent pas de cours de français (les programmes d’études d’autres départements à la Faculté : biologie, chimie, physique, mathématiques). Compte tenu de la longue tradition de l’enseignement/l’apprentissage du FLE en Serbie du Sud-Est et du caractère francophone et francophile de cette région, nos hypothèses initiales sont : a) l’attitude des étudiants interrogés envers le français est positive, et b) en ce qui concerne la motivation pour l’acquisition du français, tous les deux types de motivation sont présents – la motivation instrumentale et la motivation intégrative.

12 Vu qu’il s’agit d’une étude quantitative, les données collectées sont statistiquement traitées. Nous avons utilisé le logiciel statistique SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, Version 20) et nous nous sommes servis des analyses quantitatives suivantes : la statistique descriptive pour déterminer les fréquences et les pourcentages, c’est-à-dire pour décrire les résultats obtenus, puis le test du chi carré (chi-square test) afin de calculer les différences significatives entre les deux groupes de participants, et l’analyse factorielle pour classifier les réponses en catégories plus générales et, de cette façon, définir les composantes des attitudes des personnes interrogées.

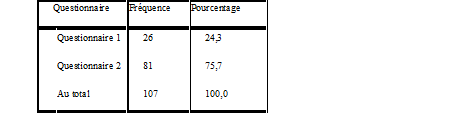

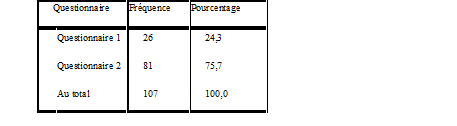

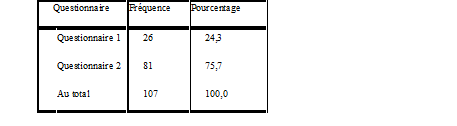

13L’échantillon représentatif de notre enquête (Tableau 1) compte au total 107 sondés parmi lesquels 85 étudiantes (79,4 %) et 22 étudiants (20,6 %). Le questionnaire Q1 a été rempli par 26 participants – 19 étudiantes (73,1 %) et 7 étudiants (26,9 %), tandis que 81 sondés ont répondu aux questions du Q2 – 66 étudiantes (81,5 %) et 15 étudiants (18,5 %) (Tableau 2).

Tableau 1. Échantillon représentatif (Question 1 du Q1/Q2)

Tableau 2. Nombre de sondés

14Les deux questionnaires, le premier de 35 et le second de 37 questions, sont de structure presque identique. En effet, les cinq premières questions (1-5) servent à identifier les individus interrogés et portent sur leur profil sociodémographique : le sexe, le programme d’études, l’année d’études, le lieu d’habitation, le diplôme de lycée/lycée professionnel. Ensuite viennent les questions concernant l’apprentissage et le mode d’apprentissage du FLE jusqu’à la partie du sondage selon l’âge, la classe, l’année académique, les cours en dehors du système scolaire (6, 7, 8, 10, 11, 13), puis les questions focalisées sur l’apprentissage d’une autre langue étrangère (9 et 12), sur les liens avec la France et les pays francophones – la naissance, la vie, un séjour en France ou dans un pays francophone, des cousins qui y habitent – et un voyage touristique dans les pays cités (14-18). La série suivante de questions du Q1 diffère de celle du Q2 car elle est relative au séminaire optionnel du FLE suivi à la Faculté : la motivation pour le choix du séminaire et les facteurs qui ont agi sur elle, les objectifs du séminaire, l’avis sur le volume hebdomadaire de cours, le statut du séminaire, ainsi que sur la poursuite de l’acquisition du français une fois le séminaire terminé (19-24). En parallèle, la suite de questions du Q2 vise à recueillir l’information sur la langue étrangère apprise dans le cadre du programme d’études, à découvrir les attitudes des étudiants envers l’intégration éventuelle du FLE à leurs études et envers le statut de ce séminaire (obligatoire/optionnel) ; de plus, ces questions doivent révéler les raisons des sondés pour suivre éventuellement le FLE, leurs objectifs et leurs attentes en ce qui concerne le séminaire, et vérifier s’ils désirent apprendre également le français en dehors de la Faculté (19-26). Les questions suivantes de deux questionnaires visent à expliciter l’opinion des participants sur l’importance de la maîtrise du français en général et pour la vie professionnelle (Q1 25, 26, 29, 30 ; Q2 27, 28, 32, 33), leurs avis sur la facilité/complexité et l’intérêt/désintérêt de l’acquisition du français (Q1 27 ; Q2 29), leurs attentes et objectifs de l’apprentissage du français à l’université/en dehors de l’université (Q1 28, 31 ; Q2 30, 31). Enfin, les dernières questions tâchent de nous informer sur les premières idées qui leur viennent à l’esprit sur la France et le français (Q1 32 ; Q2 34) et sur la fréquence de l’usage de la langue française de la part des répondants dans la vie au quotidien (Q1 33-35 ; Q2 35-37).

15Quant à la structure des questionnaires appliqués, elle recourt à : a) des questions fermées, incluant les questions dichotomiques (le choix entre deux possibilités, une seule réponse avec oui/non ou d’accord/pas d’accord), les questions à choix unique (une seule réponse choisie dans la liste des réponses proposées) et les questions à choix multiple (plusieurs réponses choisies dans la liste des réponses proposées), b) des questions ouvertes (les personnes sondées s’expriment librement) et c) une combinaison de questions fermées et ouvertes.

3. RESULTATS DE LA RECHERCHE ET DISCUSSION

16Le traitement des données obtenues à l’aide de l’enquête démontrent dans un premier temps (questions de 1 à 5 du Q1/Q2) que les deux groupes de participants sont composés d’étudiants venant de toute la partie sud-est de la Serbie – de la ville de Niš (Q1 46,2 % ; Q2 53,2 %), Leskovac (Q1 11,5 % ; Q2 7,6 %), Vranje (Q1 3,8% ; Q2 10,1 %), Pirot (Q1 3,8 % ; Q2 5,1 %), Vlasotince (Q1 7,7 %), mais aussi de Zaječar, Knjaževac, Aleksinac17, etc. Diplômés de lycée professionnel (Q1 57,7 % – dans la majorité des cas, il s’agit de l’école d’hôtellerie et de tourisme ; Q2 53,8 % – le plus souvent, c’est l’école de médecine) et de lycée (Q1 42,3 % ; Q2 46,3 %), les interrogés sont des étudiants en géographie, en 1ère année du premier cycle, et en tourisme, en 1ère année du master (Q1 88 %, 12 %) et des étudiants en biologie, chimie, physique et mathématiques (Q2 60,5 %, 23,5 %, 14,8 %, 1,2 %) de toutes les années du premier cycle d’études et du master.

3.1. APPRENTISSAGE PREALABLE DU FRANÇAIS

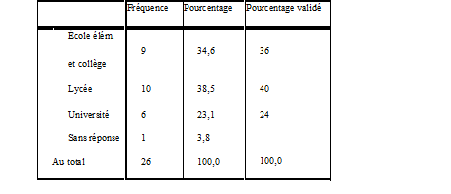

17Le groupe de questions suivant (6, 7, 8, 10, 11 et 13 des Q1 et Q2) essaie de nous informer sur l’acquisition du français jusqu’au moment du sondage. D’après les résultats du Q1, 40 % des individus interrogés ont commencé à apprendre la langue française au lycée, 36 % d’entre eux à l’école élémentaire et au collège, tandis que 24 % des sondés ont appris le français pour la première fois à l’université (Tableau 3).

Tableau 3. Débuts de l’apprentissage du français (Q1)

18Parmi les étudiants ayant rempli le Q2 (Tableau 4), 59,3 % d’entre eux n’apprenaient pas cette langue dans le cadre du système scolaire et 40,7 % des étudiants l’apprenaient – à l’école élémentaire et au collège (78,1 %) et au lycée (21,9 %).

Tableau 4. Apprentissage du français dans le système scolaire (Question 6 du Q2)

19La majorité des participants de notre enquête n’ont suivi aucun cours de français en dehors du système scolaire : 100 % des répondants au Q1 et 96,4 % des répondants au Q2 ; 3,6 % des sondés du Q2 suivaient, tout de même, des cours individuels ou se sont décidés pour l’auto-apprentissage (question 13 du Q1/Q2). Les données recueillies prouvent une présence considérable du FLE dans le cadre de l’enseignement primaire et secondaire en Serbie du Sud-Est.

20Selon la recherche effectuée (questions 9 et 12 du Q1 et du Q2), un grand nombre d’étudiants apprenait une autre langue étrangère à l’école élémentaire et au collège (Q1 52,6 % ; Q2 75 %), ainsi qu’au lycée (Q1 90, 9 % ; Q2 86,5 %). Il s’agit principalement de l’anglais, tant dans le premier cas (Q1 80 % ; Q2 88,9 %) que dans le deuxième (Q1 80 % ; Q2 65,6 %), mais aussi de l’allemand, du russe et, en guise de langue morte, du latin. La pratique universitaire montre que, si les étudiants serbophones ont la possibilité d’en choisir une parmi deux ou plusieurs langues, ils optent d’ordinaire pour l’anglais.

3.2. ORIGINE DES ETUDIANTS

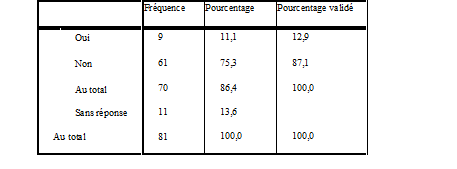

21L’analyse des réponses 14 à 18 des deux questionnaires révèle ensuite qu’aucune des personnes sondées n’est née en France ni dans un pays francophone et qu’aucune d’entre elles n’a vécu dans le territoire francophone. Parmi les répondants au questionnaire Q2, il y en a un petit nombre (12,9 %, 11 étudiants n’ont pas répondu ; Tableau 5) qui ont passé un certain temps – quelques jours, une/deux/trois semaines, un mois, deux ans – en France (80 %) et en Belgique (20 %) ; comme motif du séjour, les étudiants ont mentionné : une visite à des cousins/des amis, un échange étudiant ou une excursion.

Tableau 5. Séjour en France ou dans un pays francophone (Question 16 du Q2)

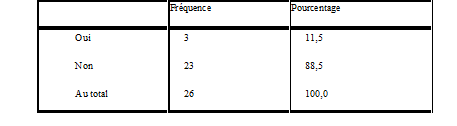

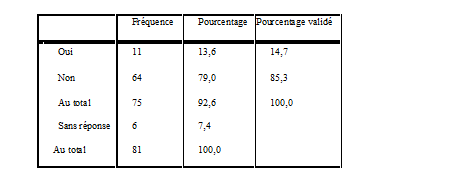

22Il est à souligner que seulement 11,5 % des répondants au Q1 (3 de 26 étudiants ; Tableau 6) et 14,7 % des répondants au Q2 (11 de 81 étudiants, 6 étudiants n’ont pas répondu ; Tableau 7) ont séjourné en France (Q1 66,7 % ; Q2 70 %), en Suisse (Q1 33,3 % ; Q2 10 %) ou en Belgique (Q2 10 %) lors d’un voyage touristique.

Tableau 6. Voyage touristique en France ou dans un pays francophone (Question 16 du Q1)

Tableau 7. Voyage touristique en France ou dans un pays francophone (Question 18 du Q2)

23Vu ces données, nous concluons que le contact direct des personnes interrogées avec la France, la culture française et les Français est généralement faible et donc insignifiant pour qu’il puisse agir considérablement sur leur motivation pour le choixdu FLE.

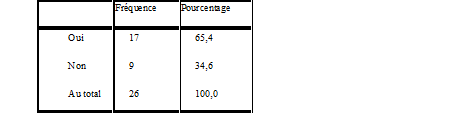

24Les résultats de l’enquête menée auprès des étudiants en géographie et en tourisme (questions 19 à 24 du Q1) dévoilent que, pour la plupart, le niveau antérieurement acquis en français a influencé le choix du FLE à la Faculté : Oui 65,4 % (19 étudiants) et Non 34,6 (7 étudiants) (Tableau 8).

Tableau 8. Maîtrise du français a-t-elle influencé le choix du FLE ? (Question 20 du Q1)

3.3. RAISONS DU CHOIX DU FLE ET MOTIFS ; STATUT ET OBJECTIFS DU FLE

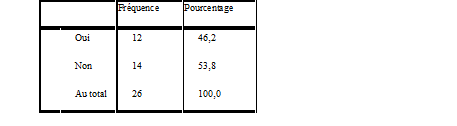

25Les raisons pour lesquelles les étudiants en géographie et en tourisme ont choisi le séminaire de FLE (question 19) sont18 : la beauté de la langue française (57,7 %), l’apprentissage du français lors de l’enseignement primaire et/ou secondaire (57,7 %), le rôle important que jouera le français dans leur future profession (38,5 %), le désir/l’intention de poursuivre leur scolarité dans un pays francophone (7,7 %). Selon eux, le séminaire de FLE doit leur apporter une bonne aptitude à s’exprimer en français dans la vie quotidienne (82,6 %) et la capacité de maîtriser une langue de spécialité (17,4 %) (question 22). Nous nous apercevons donc que les étudiants, ayant opté pour le FLE, n’étaient pas mus uniquement par l’orientation intégrative ou par l’orientation instrumentale et qu’aucune des motivations intérieure et extérieure n’apparaît prépondérante ; dans la majorité des cas, nous constatons la présence des motifs subjectifs et objectifs. Le volume hebdomadaire de cours (4) et la durée du séminaire (un semestre) sont, selon une grande partie des sondés, suffisants pour atteindre les objectifs (73,1 %) ; le reste des étudiants (26,9 %) considère qu’il est nécessaire d’augmenter de nombre de cours (6) (question 21). Par ailleurs, 21 étudiants en géographie et en tourisme pensent que le FLE doit garder le statut d’un séminaire optionnel (80,8 %), tandis que 5 étudiants (19,2 %) estiment qu’il doit devenir un séminaire obligatoire (question 23). Parmi les sondés, 12 (46,2 %) voudraient continuer à apprendre la langue française après la fin du séminaire – soit en suivant des cours privés ou des cours à l’Institut français (75 %), soit en suivant un cours à la Faculté (25 %) –, 14 étudiants (53,8 %) ne le feraient pas (Tableau 9) ; une des raisons peut être que l’acquisition du français est souvent considérée par nos étudiants comme complexe.

Tableau 9. Continuer à apprendre le FLE une fois le séminaire terminé ? (Question 24 du Q1)

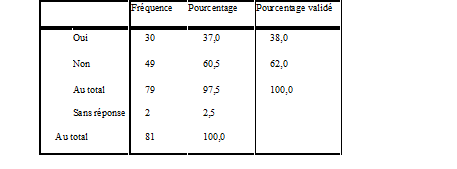

26La série de questions 19 à 26, adressée aux étudiants n’ayant pas la possibilité de suivre le FLE (Q2), a pour but de nous faire connaître les langues étrangères apprises dans le cadre des programmes d’études (biologie, chimie, physique, mathématiques). Si la langue étrangère a le statut de cours obligatoire, c’est toujours l’anglais qui apparaît (100 %) ; si elle figure sur la liste des cours optionnels, c’est l’anglais (95,8 %) ou l’allemand (4,2 %) (question 19). Parmi les individus interrogés, 62 % considèrent qu’il n’est pas nécessaire d’incorporer le FLE à leur programme d’études (2 sondés n’ont pas donné de réponse) (Tableau 10).

Tableau 10. Faut-il introduire le FLE aux programmes d’études ? (Question 20 du Q2)

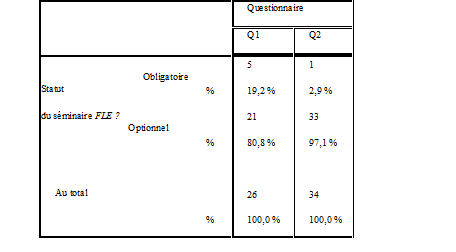

27À cette question, 38 % répondent positivement en exprimant, à la fois, le désir d’apprendre le français pris comme cours optionnel (97,1 %) ou cours obligatoire (2,9 %). Ici, le test du chi carré indique une différence statistiquement significative entre les répondants au questionnaire Q1, où le rapport des pourcentages est 80,8% et 19,2 %, et ceux au questionnaire Q2 (tableau de contingence, Tableau 11)19.

Tableau 11. Question 23 du Q1/21 du Q2

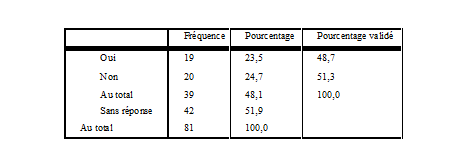

28Il est à noter que leurs motifs pour suivre le FLE sont, de même que les motifs des collègues du Département de géographie, de nature subjective et objective et que la motivation intégrative s’entremêle avec la motivation instrumentale (question 23) : le charme du français (27,2 %), le contact avec cette langue durant l’enseignement primaire et/ou secondaire (18,5 %), le français langue importante dans la vie professionnelle (9,9 %), la scolarité éventuelle dans un pays francophone (4,9 %), la connaissance du français comme aide à l’apprentissage d’autres matières (2,5 %). En ce sens, à l’instar des étudiants en géographie et en tourisme, les répondants au Q2 trouvent que les objectifs d’un séminaire du FLE devraient d’abord être le développement des compétences linguistiques de niveau élémentaire (67,7 %) et ensuite l’usage d’un registre de spécialité (32,3 %) (question 24). Leurs attentes seraient (question 25) : une expression orale et écrite satisfaisante (84,6 %), la capacité de suivre l’enseignement dans un pays francophone (15,4 %), ainsi que l’usage des textes de spécialité (7,7 %) et la capacité de suivre des émissions de télévision différentes (3,8 %)20. Enfin, une moitié des sondés (51,3 %) ayant appris le français avant leurs études, ne souhaitent pas suivre un cours de français en dehors de l’université ; en revanche, l’autre moitié (48,7 %) le désire (Tableau 12) car, comme ils l’expliquent, la langue française est belle, intéressante et mélodieuse (50 %) ou que la langue française est importante du point de vue de la culture générale, qu’elle sera indispensable dans la vie professionnelle et qu’elle est parlée dans de nombreux pays (50 %).

Tableau 12. Continuer à apprendre le FLE en dehors de l’Université ? (Question 26 du Q2)

29Le traitement des réponses nous révèle la présence de la motivation intrinsèque et extrinsèque pour l’apprentissage du français auprès des étudiants serbophones.

30

3.4. IMPORTANCE DE LA MAITRISE DU FRANÇAIS

31L’analyse des réponses obtenues aux questions 25, 26, 29 et 30 du Q1 et aux questions 27, 28, 32 et 33 du Q2, montre que21 :

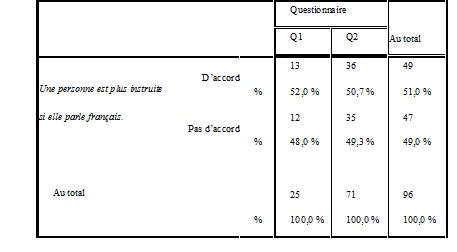

3252 % des étudiants ayant rempli le Q1 et 50,7 % de ceux qui ont rempli le Q2 sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle une personne s’avère plus instruite au cas où elle parle français (Tableau 13) ;

Tableau 13. Question 25 du Q1/27 du Q2

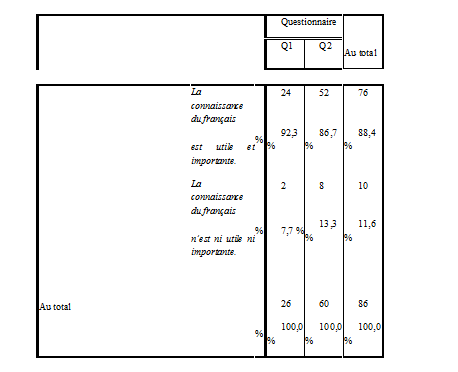

33b) même 92,3 % des répondants au questionnaire Q1 et 86,7 % de ceux au questionnaire Q2 considèrent que la connaissance de la langue française est utile et importante (Tableau 14) ;

Tableau 14. Question 26 du Q1/28 du Q2

34parmi les raisons de cette opinion positive sur le français, ils mentionnent (question 26 du Q1/28 du Q2) : la portée de la connaissance des langues étrangères en général (Q1, Q2 36,8 %), la compétence linguistique particulièrement nécessaire à l’étranger (Q1 10,5 % ; Q2 28,9 %), l’éducation et la culture générale (Q1 31,6 % ; Q2 7,9 %), le rôle du français dans la vie professionnelle (Q1 10,5 % ; Q2 7,9 %), les raisons personnelles (Q1 10,5 % ; Q2 5,3 %). Ayant répondu négativement, le reste des étudiants (Q1 7,7 % ; Q2 13,3 %) explique qu’aujourd’hui l’anglais et l’allemand sont plus dominants – la langue anglaise est plus répandue et plus utilisée que le français tant en Serbie que dans le monde entier, alors que l’allemand est la langue d’un pays économiquement puissant ;

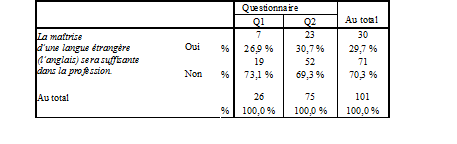

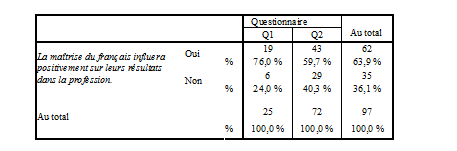

35c) la majorité des répondants aux deux questionnaires estime que la maîtrise d’une seule langue étrangère (c’est-à-dire, l’anglais) sera suffisante pour atteindre des résultats adéquats dans leur profession (Q1 73,1 % ; Q2 69,3 %) (Tableau 15), mais aussi que la maîtrise de la langue française influera positivement sur leurs résultats dans la vie professionnelle (Q1 76 % ; Q2 59,7 %) (Tableau 16).

Tableau 15. Question 29 du Q1/32 du Q2

Tableau 16. Question 30 du Q1/33 du Q2

36Les réponses examinées prouvent que les étudiants sont vraiment conscients de la nécessité de l’apprentissage du français et des dimensions de la maîtrise de cette langue non seulement dans leur future profession, mais aussi dans la vie de tous les jours. De plus, leur grand intérêt pour les langues étrangères, comme attitude générale, représente un des facteurs qui influencent l’intensité de la motivation pour l’apprentissage et le résultat de ce processus.

3.5. DU PROCESSUS DE L’ACQUISITION DU FRANÇAIS

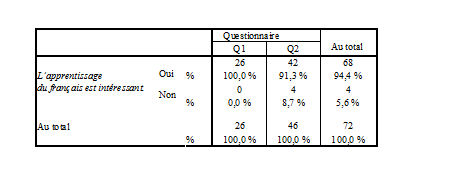

37Selon notre enquête (question 27 du Q1 et question 29 du Q2), le processus de l’apprentissage du français est considéré comme intéressant par tous les 26 répondants au Q1 (100 %) et de 91,3 % des sondés qui n’ont pas de FLE dans leur programme d’études, mais qui l’apprennent ou l’ont appris d’une autre manière (Q2). Cette attitude des étudiants renvoie indubitablement à un fort facteur agissant sur leur motivation pour l’apprentissage de la langue (Tableau 17).

Tableau 17. Question 27 du Q1/29 du Q2

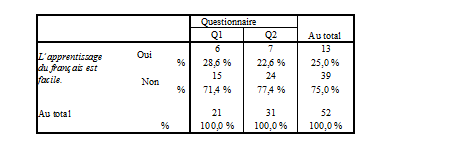

38Cependant, toujours presque en même pourcentage (Q1 71,4 % ; Q2 77,4 %), les individus interrogés à l’aide de deux questionnaires déclarent que l’acquisition de la langue française n’est pas facile (5 répondants au Q1 n’ont pas donné de réponse) (Tableau 18). La réponse obtenue pourrait en partie expliquer leur attitude envers l’apprentissage de cette langue une fois le séminaire terminé.

Tableau 18. Question 27 du Q1/29 du Q2

3.6. ATTENTES DES ETUDIANTS

39Le traitement des données recueillies (questions 28 et 31 du Q1) éclaircit les objectifs des participants pour apprendre le FLE dans le cadre du séminaire offert, ainsi que leurs attentes liées au cours. Ainsi, 42,3 % disent que leur désir est d’atteindre un niveau élémentaire en expression orale et écrite en langue française ; 30,8 % des participants visent un niveau supérieur, tandis que le but de 26,9 % des sondés est uniquement de passer l’examen de FLE. Leurs attentes sur le séminaire suivi sont : la compétence linguistique fondamentale (49,4 %), la capacité d’utiliser les textes de spécialité en français (24,7 %), mais également l’aptitude à suivre l’enseignement dans un pays francophone (13,6 %) et à suivre la télévision (9,9 %). Vu les résultats indiqués, nous constatons que la motivation intégrative apparaît aussi forte que la motivation instrumentale et que les étudiants font ressortir en même temps les motifs subjectifs et objectifs d’apprendre le français.

40Parmi les sondés du questionnaire Q2, ceux qui apprennent le français en dehors de la Faculté déclarent (question 30) que leur but est de maîtriser la langue française le mieux possible (57,1 %) ou, au moins, d’y parvenir jusqu’à un niveau élémentaire (35,7 %) ou quelque chose d’autre (7,1 %). Pour 53,3 % de ces étudiants, il n’est pas difficile de consacrer du temps à apprendre le français, alors que 46,7 % pensent le contraire (question 31).

3.7. IMAGES DE LA FRANCE ET DU FRANÇAIS

41À la question relative aux premières idées qui leur passent par la tête sur la France et le français (questions 32 du Q1 et 34 du Q2) les participants à l’enquête donnent les réponses suivantes22 : la ville de Paris et la Côte d’Azur (Q1 57,7 % ; Q2 32,1 %), la Tour Eiffel (Q1 34,6 % ; Q2 12,3 %), les films, la littérature, la peinture, la musique (Q1 15,4 % ; Q2 19,8 %), la mélodie de la langue et la prononciation caractéristique (Q1 15,4 % ; Q2 4,9 %), l’amour et les moments romantiques (Q1 11,5 % ; Q2 12,3 %), les événements et les personnages du monde sportif (Q1 11,5 %), le vin, le fromage, la gastronomie (Q1 7,7 % ; Q2 11,1 %), la haute couture (Q1 7,7 % ; Q2 4,9 %), les événements et les personnages historiques – la Révolution, Napoléon, etc. (Q1 3,8 % ; Q2 3,7 %).

3.8. USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE

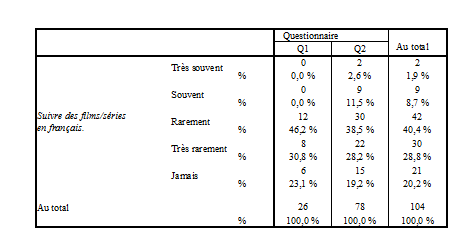

42Le dernier groupe de questions (33-35 du Q1 et 35-37 du Q2) renvoie à l’usage de la langue française dans la vie au quotidien. Les données collectées démontrent que les individus interrogés ne l’emploient pas fréquemment. Ainsi, pour ce qui concerne la fréquence du suivi des films et des séries en français, la plupart des sondés le font rarement (Q1 46,2 % ; Q2 38,5 %) ou très rarement (Q1 30,8 % ; Q2 28,2 %); certains ne regardent jamais le programme de télévision en français (Q1 23,1 %, Q2 19,2 %), mais d’autres le font souvent (Q2 11,5 %) ou très souvent (Q2 2,6 %) (Tableau 19).

Tableau 19. Question 33 du Q1/35 du Q2

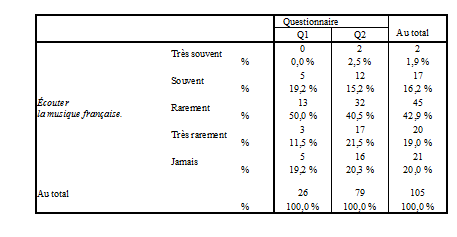

43Ensuite, en ce qui concerne la fréquence d’écoute de musique française, une moitié des participants à l’enquête le fait rarement (Q1 50 % ; Q2 40,5 %) ; un certain nombre d’entre eux écoute la musique française très rarement (Q1 11,5 % ; Q2 21,5 %) ou ne l’écoute jamais (Q1 19,2 % ; Q2 20,3 %), tandis qu’un petit nombre le fait quand même souvent (Q1 19,2 % ; Q2 15,2 %) ou très souvent (Q2 2,5 %) (Tableau 20).

Tableau 20. Question 34 du Q1/36 du Q2

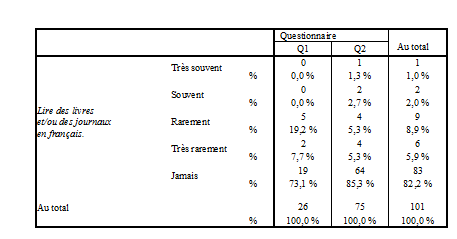

44Enfin, pour ce qui est de la fréquence de lecture de livres et/ou de journaux en français, une grande majorité des sondés ne le font jamais (Q1 73,1 % ; Q2 85,3 %) ; néanmoins, certains étudiants lisent rarement (Q1 19,2 %; Q2 5,3 %) ou très rarement (Q1 7,7 %; Q2 5,3 %), mais quelques-uns le font souvent (Q2 2,7 %) et un étudiant lit très souvent des textes en français (Q2 1,3 %) (Tableau 21).

Tableau 21. Question 35 du Q1/37 du Q2

4. CONCLUSION

45Les résultats de la recherche effectuée révèlent des attitudes consistantes et cohérentes dans les deux groupes de sondés, sans différences importantes entre les groupes. Nos hypothèses de travail sont confirmées : a) auprès des étudiants interrogés, nous notons une attitude généralement positive envers le français et l’apprentissage de cette langue ; b) à travers le processus de l’acquisition du français, les étudiants sont mus tant par la motivation instrumentale que par la motivation intégrative.

46Le fait que la plupart des participants à l’enquête ont appris le FLE avant leurs études, c’est-à-dire durant l’enseignement primaire et secondaire, prouve la présence importante de cette langue étrangère en Serbie du Sud-Est et d’un esprit francophone (et francophile) dans la région. Selon notre analyse, les étudiants interrogés, dont le contact direct avec la France et les Français se révèle d’ailleurs vraiment faible, sont absolument motivés pour apprendre la langue française. Il convient de remarquer que les facteurs mentionnés par les étudiants qui suivent le cours de français à la Faculté et par les étudiants qui n’ont pas de séminaire de FLE dans leurs programmes d’études ne diffèrent pas réellement. Les facteurs qui influencent leur motivation pour l’apprentissage du français sont nombreux et de nature différente – subjective et objective : la beauté et le charme de la langue française, une langue mélodieuse et intéressante, le niveau en français antérieurement acquis et le contact avec la culture francophone, le rôle important de cette langue étrangère dans la profession future et également dans la vie, le désir de poursuivre la scolarité en France ou dans un pays d’expression française, la maîtrise du français qui aide à apprendre d’autres matières, l’éducation et la culture générale etc.Le traitement des réponses recueillies révèle une présence simultanée de deux motivations pour l’apprentissage du français, soit à la Faculté, soit en dehors de l’Université : la motivation intégrative – les sondés s’intéressent à la langue française, à la France, à ses habitants, à sa culture et son histoire – et la motivation instrumentale – bien qu’aujourd’hui ils n’utilisent pas souvent le français, les sondés sont conscients des valeurs pratiques de cette grande langue mondiale. Leurs objectifs et attentes liés au séminaire de FLE suivi à la Faculté ou aux cours en dehors de l’Université en témoignent : quoiqu’ils trouvent le français difficile à apprendre, ils désirent acquérir un niveau supérieur en français et être aptes à lire les textes de spécialité, à suivre l’enseignement et les programmes de télévision en français. Près de 40 % des répondants au questionnaire Q2 sont d’avis que le séminaire de FLE devrait tout de même leur être offert comme cours obligatoire ou optionnel.

47Les données obtenues confirment les attitudes positives des étudiants interrogés envers le français et la culture francophone, ainsi que leur opinion sur la portée de la maîtrise du français. Les résultats de notre recherche soulignent par conséquent la nécessité et l’importance de l’existence du FLE dans tous les programmes d’études de la Faculté des Sciences naturelles et des Mathématiques. L’offre du cours de français à tous les étudiants de la Faculté, au moins dans le cadre d’une année académique, serait une des solutions possibles afin de soutenir l’intérêt existant pour apprendre cette langue étrangère, mais également d’y motiver d’autres étudiants moins intéressés à la langue et à la culture françaises. De même, une solution serait la coopération plus étroite et plus efficace entre la Faculté et l’Institut français à Niš d’où résulterait, par exemple, la participation des étudiants aux diverses activités et manifestations organisées par cette institution française.

48Les différences entre les attitudes des sondés qui suivent le FLE et celles des sondés qui n’ont pas la possibilité de choisir ce séminaire sont examinées par le test statistique du chi carré. Présentés dans les tableaux de contingence, les résultats du test ne mettent en évidence qu’une seule différence statistiquement significative. Il s’agit de leur attitude vis-à-vis du statut du français à la FSNM : 97,1 % des répondants au Q2 voudraient apprendre le FLE en tant que cours optionnel tandis que 2,9 % d’entre eux voudraient que le FLE soit un cours obligatoire ; pour ce qui est du Q1, 80,8 % des étudiants trouvent que le FLE doit garder le statut de séminaire optionnel alors que 19,2 % pensent qu’il doit devenir un séminaire obligatoire.

Bibliographie

Aleksić, Vesna. « Čitanje u drugom/stranom jeziku –Dali čitanjetekstabezrazumevanjautičenastavučenikapremapredmetu ? » [« La lecture dans la langue seconde/ étrangère – Est-ce que la lecture du texte sans compréhension influence l’attitude de l’élève envers le cours ? »], inFilologija – Od nauke do nastave, Zbornik radova, Nauka i savremeni univerzitet, Knjiga 2, Niš, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2013, p. 40-52.

Brown, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching (Fourth Edition), White Plains, NY, Addison Wesley Longman, Inc. A Pearson Education Company, 2000, 350 p.

Brown, H. Douglas. Teaching by principles : An Interactive Approach to Language Pedagogy (Second Edition),White Plains, NY, Addison Wesley Longman, Inc. A Pearson Education Company, 2001, 480 p.

Bugarski, Ranko. Jezik u društvu [La langue dans la société], Beograd, Prosveta, Biblioteka XX vek, 1986, 340 p.

Ellis, Rod. The study of second language acquisition, Oxford, Oxford University Press, 1999, 824 p.

Gardner, Robert C. et Lambert, Wallace E. Attitudes and Motivation in Second-Language Learning, Rowley, Newbury House Publishers, 1972, 316 p.

Gardner, R. C. « Motivation and second language acquisition », Porta Linguarum, no 8, 2007, p. 9-20.

Grubor, Jelena V.Stavovi prema učenju engleskog kao stranog jezika i njihov uticaj na postignuće[Les attitudes envers l’apprentissage de l’anglais langue étrangère et leurs influences sur la réalisation], thèse doctorale, Beograd, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet,2012,182 p.

Kovačević, Borko. « Stavovi govornika srpskog jezika prema stranim jezicima » [« Les attitudes des locuteurs serbophones à l’égard des langues étrangères »], Srpski jezik, X/1–2, 2005, p. 501-518.

Radić-Bojanić, Biljana et Topalov, Jagoda. « Stavovi studenata na anglističkim studijama u Novom Sadu » [« Les attitudes des étudiants de langue et littérature anglaises à Novi Sad »], In Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti, Zbornik radova, Nikšić, Filozofski fakultet, 2009, p. 430-439.

Ryan, Richard M. et Deci, Edward L. « Intrinsic and Extrinsic Motivations : Classic Definitions and New Directions », Contemporary Educational Psychology, Volume 25, Issue 1, January 2000,p. 54-67.

Simović, Vesna et Stanković, Selena. « L’enseignementdufrançais à l’Université de Niš : dans le passé et aujourd’hui »,Nasleđe: časopis zaknjiževnost, jezik, umetnost i kulturu, Godina XI, broj 28 (2014), Kragujevac, Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, 2014, p. 95-109.

Stanković, Selena et Miloradović, Sofija. « Srpski kulturni identitet u kontekstu balkanskog jezičkog mozaika » [« Identité culturelle serbe dans le contexte de la mosaïque linguistique balkanique »], in Nauka i savremeni univerzitet – Filologija i univerzitet, Tematski zbornik radova, Niš, Filozofski fakultet u Nišu, 2012, p. 952-968.

Topalov, Jagoda. Motivacija u nastavi stranog jezika [La motivation dans l’enseignement de langue étrangère], Novi Sad, Filozofski fakultet, 2011, 95 p.

Notes

1 La rédaction de ce texte a partiellement été effectuée dans le cadre du projet scientifique La traduction dans le système de la recherche comparée des littératures et cultures serbe et étrangères (No 178019), financé par le Ministère de l’Éducation, de la Science et du Développement technologique de Serbie.

2 Jusqu’à la création de la Faculté des Sciences naturelles et des Mathématiques de l’Université de Niš (1999), tous les départements de sciences naturelles s’étaient trouvés au sein de la Faculté de Philosophie. Pour l’histoire de l’enseignement/apprentissage du FLE à la Faculté des Sciences Naturelles et des Mathématiques, ainsi qu’à l’Université de Niš en général, voir plus Simović, Vesna et Stanković, Selena. « L’enseignementdufrançais à l’Université de Niš : dans le passé et aujourd’hui »,Nasleđe: časopis zaknjiževnost, jezik, umetnost i kulturu, Godina XI, broj 28 (2014), Kragujevac, Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, 2014, p. 95-109.

3 Dans le système scolaire serbe, la durée d’un cours est de 45 minutes.

4 Bugarski, Ranko. Jezik u društvu [La langue dans la société], Beograd, Prosveta, Biblioteka XX vek, 1986, p. 108.

5 Ibid. p. 112-117.

6 Ellis, Rod. The study of second language acquisition, Oxford, Oxford University Press, 1999, 824 p.

7 Gardner, Robert C. et Lambert, Wallace E. Attitudes and Motivation in Second-Language Learning, Rowley, Newbury House Publishers, 1972, 316 p.

8 Ibid.; Gardner, R. C. « Motivation and second language acquisition », Porta Linguarum, no 8, 2007, p. 9-20.

9 Brown, H. Douglas. Teaching by principles : An Interactive Approach to Language Pedagogy (Second Edition),White Plains, NY, Addison Wesley Longman, Inc. A Pearson Education Company, 2001, p. 75-77.

10 Ibid.Principles of Language Learning and Teaching (Fourth Edition), White Plains, NY, Addison Wesley Longman, Inc. A Pearson Education Company, 2000, p. 78-200.

11 Gardner, Robert C. Social psychology and second language learning : The role of attitudes and motivation, London, Edward Arnold, 1985, d’après Topalov, Jagoda. Motivacija u nastavi stranog jezika [La motivation dans l’enseignement de langue étrangère], Novi Sad, Filozofski fakultet, 2011, p. 53-54, et Grubor, Jelena V.Stavovi prema učenju engleskog kao stranog jezika i njihov uticaj na postignuće[Les attitudes envers l’apprentissage de l’anglais langue étrangère et leurs influences sur la réalisation], thèse doctorale, Beograd, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet,2012, p. 23.

12 Ibid. « Motivational Variables in Second Language Learning », in G. Taggart (ed.), Attitude and Aptitude in Second Language Learning, Proceedings of the Fifth Symposium of the Canadian Association of Applied Linguistics, Toronto, 1975, p. 45-73, selon Topalov, Jagoda. Motivacija u nastavi stranog jezika [La motivation dans l’enseignement de langue étrangère], Novi Sad, Filozofski fakultet, 2011, p. 60-63.

13 Deci, E. Intrinsic Motivation, New York, Plenum, 1975, p. 23, d’après Brown, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching (Fourth Edition), White Plains, NY, Addison Wesley Longman, Inc. A Pearson Education Company, 2000, p. 164-166, et Ryan, Richard M. et Deci, Edward L. « Intrinsic and Extrinsic Motivations : Classic Definitions and New Directions », Contemporary Educational Psychology, Volume 25, Issue 1, January 2000, p. 54-67.

14 Radić-Bojanić, Biljana et Topalov, Jagoda. « Stavovi studenata na anglističkim studijama u Novom Sadu » [« Les attitudes des étudiants de langue et littérature anglaises à Novi Sad »], In Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti, Zbornik radova, Nikšić, Filozofski fakultet, 2009, p. 430.

15 Aleksić, Vesna. « Čitanje u drugom/stranom jeziku – Da li čitanje teksta bez razumevanja utiče na stav učenika prema predmetu ? » [« La lecture dans la langue seconde/ étrangère – Est-ce que la lecture du texte sans compréhension influence l’attitude de l’élève envers le cours ? »], in Filologija – Od nauke do nastave, Zbornik radova, Nauka i savremeni univerzitet, Knjiga 2, Niš, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2013, p. 40-52.

16 Kovačević, Borko. « Stavovi govornika srpskog jezika prema stranim jezicima » [« Les attitudes des locuteurs serbophones à l’égard des langues étrangères »], Srpski jezik, X/1–2, 2005, p. 501-518.

17 Il est à noter que parmi les étudiants sondés, il y en a quelques-uns originaires de Serbie centrale (Lapovo, Kraljevo) et occidentale (Ivanjica).

18 Étant donné qu’il s’agit d’une question fermée à choix multiple, les catégories proposées ne s’excluent pas l’une l’autre, si bien que le total du pourcentage obtenu dépasse 100.

19 Le chi carré avec un degré de la liberté vaut 4,344, la valeur p 0.037 (p<0.05).

20 Le pourcentage obtenu dépasse 100 parce que la question est construite comme fermée à choix multiple.

21 Nous remarquons qu’à cette suite de questions, ont également répondu les répondants au Q2 qui n’ont pas appris la langue française.

22 Puisque la question est structurée comme ouverte, donc sans réponses prédéfinies et avec la possibilité d’en évoquer plusieurs, le pourcentage obtenu dépasse 100.