- Accueil

- > La revue

- > Numéro 3

- > Croisements inter-linguistiques franco-slaves

- > L’aspect perfectif et la télicité : une comparaison entre les classes verbales en français et en serbe

L’aspect perfectif et la télicité : une comparaison entre les classes verbales en français et en serbe

Par Dragana Lukajic

Publication en ligne le 20 février 2014

Résumé

Proučavanje glagolskog vida, kojim su se dugo vremena bavili mahom slavisti, širi se i na izučavanja glagolske semantike neslavenskih jezika, postavši time važna oblast savremenih lingvističkih istraživanja. U okviru ovih potonjih, posebno mjesto zauzima pojam teličnosti, često izjednačavan sa samim pojmom perfektivnosti. Generalizacija fenomena glagolskog vida ogleda se i u rezultatima istraživanja neslavenskih jezika, prevashodno baziranim na Vandlerovoj klasifikaciji glagola. S druge strane, implikacija ‘teličnost → pefektivnost’, koja proishodi iz primjene Vandlerovih kriterija, počinje da se primjenjuje i na istraživanja glagolske semantike slavenskih jezika. Cilj ovog rada je da, na osnovu semantičkih svojstava glagola srpskog jezika, pokaže da ova implikacija nije validna u srpakom jeziku te da razdvoji pojam teličnosti od pojma perfektivnosti.

L’analyse de l’aspect verbal constitue, pendant longtemps, le domaine de recherche privilégié des slavisants. Cependant, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, elle trouve sa place dans les travaux sur la sémantique verbale des langues non slaves, menés par les générativistes. Dans ces recherches, une place importante est dévolue à la notion de télicité. Il s’agit d’une notion connue depuis Aristote et réhabilitée dans la réflexion linguistique principalement grâce aux travaux du philosophe anglais Vendler. La généralisation du phénomène aspectuel fait disparaître la dichotomie ‘langue slaves / langues non slaves’ et influence les résultats obtenus dans le cas de ces dernières, reposant principalement sur la classification de Vendler. L’implication ‘perfectif → télique’, que dégagent les critères vendlériens, commence à être appliquée au verbe slave. Dans ce travail, mon objectif est d’invalider cette implication et, en me basant sur les propriétés sémantiques des verbes serbes, de montrer qu’il est nécessaire de dissocier, en serbe, les notions de télicité et de perfectivité.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

L’aspect perfectif et la télicité : une comparaison entre les classes verbales en français et en serbe (version PDF) (application/pdf – 678k)

Texte intégral

Introduction

1Depuis les travaux de Vendler, et surtout avec les travaux menés sur la sémantique verbale dans le cadre de la grammaire générative depuis les années soixante, la notion d’aspect verbal cesse d’être exclusivité des langues slaves : les termes tels que l’aspect sémantique, l’aspect grammatical, la perfectivité, l’imperfectivité sont largement utilisés parmi les aspectologues occidentaux. Cependant, cette propagation de la terminologie aspectuelle n’est pas unidirectionnelle : la notion de télicité, peu connue parmi les aspectologues slaves, commence à être appliquée dans les travaux portant sur le verbe slave, notamment en russe. Ceci explique la tendance à assimiler l’aspect perfectif slave, renvoyant à une situation accomplie, à la télicité : selon cette conception de l’aspectualité, tout verbe perfectif est par défaut télique.

2Pour ce qui est de la définition de la perfectivité, je renvoie à celle de Comrie1, largement acceptée dans la littérature. Selon cette définition, « l’aspect perfectif présente une situation envisagée comme un tout simple, avec le début, le milieu et la fin, sans faire référence à sa structure interne ». Autrement dit, la situation est envisagée de l’extérieur, à la différence de l’aspect imperfectif, qui représente une situation vue de l’intérieur, faisant référence à sa structure interne.

3Du point de vue de la question dont je voudrais traiter ici, cette définition générale de l’aspect perfectif n’est pas problématique, puisqu’elle ne pivote pas autour de la notion de point final, souvent associée à l’aspect perfectif : selon cette conception, la perfectivité, représenterait une action complétée2. Cependant, Comrie lui-même s’oppose à une telle vision des choses, en insistant sur la différence, entre les termes de complété (completed), d’une part et complet (complet) de l’autre : seul le second terme est à même de cerner la notion de perfectivité, en tant que tout indivis, le premier mettant trop l’accent sur l’étape finale de la situation, sur sa complétude ou son résultat. Ces deux termes nous renvoient, quant à eux, à la notion de télicité3 : cette dernière, même si elle apparaît déjà chez Aristote, est devenue populaire en linguistique grâce aux travaux de Garey4 et de Vendler5. En termes généraux, une situation est dite télique si elle tend vers une limite qui reste potentielle : une fois cette limite atteinte, l’action s’épuise. En l’absence de cette propriété, nous avons affaire à une situation atélique. Ainsi, dans les exemples ci-dessous :

41) Marie s’est promenée dans le parc.

52) Marie s’est promenée jusqu’à la gare.

6la phrase (1) décrit une situation atélique, puisque l’activité de se promener ne possède pas un point final clairement défini. En revanche, la phrase (2) renvoie à une situation télique, le point terminal étant explicité à travers le SP ‘jusqu’à la gare’.

7Dans ce travail, mon objectif est de montrer que l’hypothèse, selon laquelle la perfectivité dans les langues slaves implique la télicité, validée dans le cas du français, n’est pas valable dans le cas d’une langue slave, notamment de la langue serbe. Afin de le démontrer, je vais présenter, tout d’abord, dans la section (§2), les classes verbales en français, en me servant de la classification proposée par Riegel et al6. Dans la section (§3), je vais cerner les propriétés sémantiques des verbes serbes, en m’appuyant sur la classification des verbes serbo-croates proposée par Grubor (1950). Ensuite, pour construire un cadre commun qui me permettra de procéder à la comparaison des propriétés sémantiques des verbes français et serbes, je vais appliquer les critères de Vendler aux classes verbales en serbe. Cette confrontation entre les deux langues fera ressortir les convergences, aussi bien que les divergences se manifestant en premier lieu dans la catégorie des verbes perfectifs. Enfin, dans la section (§4), je présente les résultats de cette analyse invalidant l’implication ‘perfectif → télique’ dans la langue serbe.

1. La classification sémantique des verbes français

8Dans le chapitre consacré à l’aspect verbal, Riegel et al. mentionnent, parmi d’autres types d’opposition aspectuelle (accompli / non accompli, sécant / non sécant, inchoatif / terminatif, semelfactif / itératif), celle entre l’aspect perfectif et l’aspect imperfectif, en mentionnant qu’en français, ces deux types d’aspect sont dérivés du sens interne des verbes eux-mêmes. Ainsi, l’aspect perfectif envisage le terme du procès : par exemple, l’action de sortir n’est complète et véritable que lorsqu’elle est parvenue à son terme, c’est-à-dire lorsqu’on est dehors. Donc, les verbes tels que entrer, sortir, naître, mourir, partir, venir et autres sont nécessairement perfectifs, puisqu’ils possèdent le terme final après lequel l’action ne peut se prolonger, mais elle peut recommencer. En revanche, l’aspect imperfectif envisage l’action dans son déroulement, sans viser à un terme final : ainsi, l’action de marcher peut linguistiquement se prolonger indéfiniment, même si, dans le monde réel, elle est bornée par le temps. D’autres verbes imperfectifs sont les verbes comme aimer, attendre, courir, nager, regarder, durer etc. Cependant, les auteurs attirent l’attention sur le fait que selon leurs acceptions ou le contexte, certains verbes imperfectifs deviennent perfectifs (écrire / écrire une lettre, lire / lire un livre, occuper / occuper un état etc.)

9Par rapport à la typologie des procès verbaux ou, selon la terminologie utilisée ici, les classes verbales en français, les auteurs s’appuient sur la classification de Vendler. Ainsi, nous retrouvons chez les auteurs la division générale des verbes français en deux types de procès : procès dynamiques (energia) vs procès statiques (stasis). En ce qui concerne le mot ‘procès’ utilisé par les auteurs, observons qu’il n’a pas le même contenu notionnel que celui apparaissant dans la typologie de Vendler : chez celui-ci, ce terme désigne la propriété ontologique des verbes de consister en phases qui se succèdent dans le temps, caractéristique des activités et des accomplissements, à l’opposé des états et des achèvements, qui n’en possèdent pas. Chez ceux-là, en revanche, le terme désigne une « notion générale comprenant tous les sens du verbe (action, état, devenir) »7, acception sous laquelle ce terme est utilisé dans ce travail.

10A la différence de la catégorie des procès statiques constituée uniquement des verbes d’état, la catégorie des procès dynamiques se compose de trois types de verbes : les accomplissements, les achèvements et les activités. La propriété commune des accomplissements et des activités est de posséder une structure interne et de pouvoir se combiner avec les verbes de phase (commencer à construire une maison, achever de courir etc.). En revanche, les achèvements, ne possédant pas de structure interne, refusent les verbes de phase (*achever d’entrer). Par ailleurs, parmi les procès dynamiques, seules les activités sont compatibles avec l’expression ‘pendant combien de temps’ (Il a couru pendant trois heures.) tout comme les procès statiques (Il a possédé cette maison pendant dix ans.) Les accomplissements et les achèvements sont compatibles, quant à eux, avec l’expression adverbiale ‘en combien de temps’ (Il lut ce livre en deux jours. / Il a disparu en deuxsecondes.)

11A part les expressions adverbiales et les verbes de phase, les critères dont les auteurs se servent pour distinguer entre ces trois classes des verbes sont les suivants : i) ± borné, ii) ± momentané; iii) ± homogène.

12Par rapport au critère ‘± borné’, il s’agit de la propriété des verbes de « (ne pas) posséder la limite intrinsèque (finale) », sous laquelle nous reconnaissons l’(a)télicité telle que nous la définissons ci-dessus8. En effet, il s’agit du critère qui distingue les états et activités d’un côté des accomplissements et des achèvements de l’autre. Faisons remarquer que cette distinction peut être ramenée à l’opposition ‘perfectif / imperfectif’ figurant parmi les autres types d’aspect en français présentés ci-dessus et qui est, au fond, une opposition sémantique : les accomplissements et les achèvements, possédant le terme final, appartiennent à la classe des verbes perfectifs, les états et les activités, n’envisageant pas le terme final, sont imperfectifs. Aussi, la fluctuation catégorielle relevée dans le cas de certains types de verbes imperfectifs qui, dans des contextes particuliers, deviennent perfectifs, correspond-elle à celle de la classe des activités qui, lorsqu’elles sont expansées, deviennent des accomplissements.

13Par rapport à la notion de point final même et son rapport avec la télicité, faisons remarquer qu’il fait apparaître le problème suivant: si l’on part du principe que chaque éventualité passée, qui est objet de la description linguistique, possède un point final, on est amené alors à mettre en question la pertinence de ce dernier pour valider la télicité. En effet, la notion de point final renvoie à une propriété ontologique des éventualités, alors que la télicité est une propriété linguistique, renvoyant à la description de ces éventualités. En tout cas, les propriétés aspectuelles des éventualités et leur description ne doivent pas obligatoirement se correspondre : la représentation d’une éventualité comme télique ou atélique dépend du choix du locuteur, et non pas des propriétés « réelles » de celle-ci.

14Vu la distorsion entre la (a)télicité et la notion de point final, chacune renvoyant à un niveau de réalité différent, pour établir le trait ‘+ / - télique’ des verbes français, à la place du point final, je vais utiliser le test de la modification adverbiale, et ce de manière suivante :

153) Jean a marché pendant trois heures / * en trois heures. - télique

164) Jean a lu un livre *pendant trois jours. / en trois jours. + télique

17La propriété sémantique étroitement liée à la télicité est celle de l’homogénéité, qui figure également dans la classification de Vendler. Un prédicat est dit homogène si toutes les parts d’une action peuvent être dénotées par le même prédicat9. Par exemple, une part de l’action de courir peut être dénotée par le prédicat courir. Par contre, une part de l’action dénotée par le prédicat courir un 1000 m ne peut pas être dénotée par le même prédicat. Pour tester cette propriété, nous utiliserons le test suivant :

185) Jean a conduit entre 15h00 et 17h00 → Jean a conduit entre 15h00 et 16h00.

19(+ homogène)

206) Jean a couru un 1000m entre 15h00 et 17h00 - / → Jean a couru un 1000m entre 15h00 et 16h00. ( -homogène)

21Quant au trait ‘- momentané’, il est affiché par les accomplissements et les activités qui peuvent occuper un certain intervalle temporel (courir le 10 000 m, marcher etc.), à la différence des achèvements dont la durée est réduite en un seul instant (tomber, entrer etc.). Parmi les verbes dynamiques, le trait ‘+ homogène’ apparaît uniquement dans le cas des activités, propriété partagée également par les procès statiques.

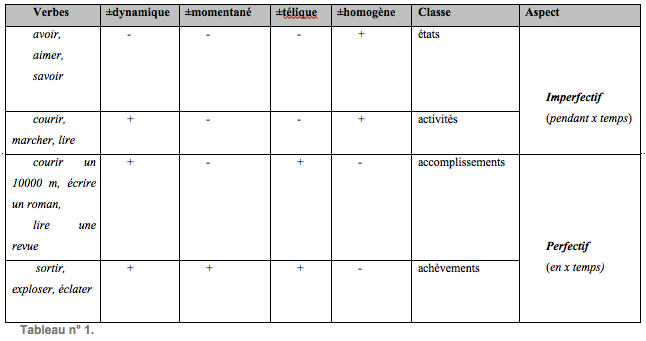

22Lorsque les critères présentés ci-dessus sont appliqués à la totalité des verbes français, les classes verbales en français montrent les propriétés sémantiques comme suit :

23Ce tableau nous permet de relever les traits sémantiques qui opposent les verbes imperfectifs aux verbes perfectifs en français : ‘- télique’, ‘+ homogène’ pour l’imperfectivité, répondant au test adverbial ‘pendant x temps’, et, selon une disposition symétrique, ‘+ télique’, ‘- homogène’ pour la perfectivité, se combinant avec l’expression adverbiale ‘en x temps’.

2. Les verbes serbes dans un cadre vendlérien

24Dans son ouvrage titré « Les significations aspectuelles », Grubor entreprend une classification des verbes en serbo-croate, en commençant par distinguer deux classes majeures des verbes, à savoir les verbes évolutifs (razvojni glagoli ou R-glagoli) et les verbes d’état (glagoli stanja ou S-glagoli), chacune d’entre elles divisée en verbes imperfectifs et verbes perfectifs. Ici, il est facile de reconnaître l’ancienne division d’Aristote en procès dynamiques (energia) et procès statiques (stasis), à laquelle Vendler, entre autres, aura recours. Ayant opéré la division des verbes selon leurs propriétés ontologiques, Grubor fournit une définition des aspects imperfectif et perfectif pour chacune de ces classes verbales.

25Pour ce qui est de l’aspect imperfectif des verbes évolutifs, il dénote, selon l’auteur, la progression, le déroulement de l’action ou de l’évènement quelle que soit l’étape où ce déroulement est envisagé10. Il est également capable d’exprimer le procès dans sa totalité, « d’englober toutes ses étapes », comme, par exemple, dans la phrase « Sve što smo lani orali, orali smo nas dvojica. » ‘ Tout ce qui a été labouré (IMP), l’année dernière, cela a été labouré (IMP) par nous deux » . Même si les verbes évolutifs imperfectifs n’apportent par eux-mêmes aucune information temporelle au procès, ils peuvent se combiner avec les expressions et adverbes temporels exprimant la durée: dva sata ‘pendant deux heures’, dugo ‘longtemps’, brzo ‘vite’, sporo ‘lentement’ etc.

26L’aspect imperfectif des verbes d’état indique, quant à lui, l’état dans lequel une personne ou une chose se trouve, à n’importe quelle époque c’est-à-dire qu’il situe cet état dans une époque précise : jest ‘il est’, bio je ‘il était’, biće ‘il sera’ ; leži ‘il est couché’, ležao je ‘il était couché’, ležaće ‘il sera couché’11. Mais, comme ce type de verbes ne peut être considéré dans son développement, l’aspect imperfectif ne donne aucune information sur l’étape du procès. Par conséquent, les verbes imperfectifs ne peuvent se combiner avec les adverbes temporels indiquant la progression comme brzo ‘vite’, sporo ‘lentement’. Par contre, à l’égal des verbes imperfectifs évolutifs, ils acceptent les expressions temporelles indiquant la durée, comme dva sata ‘pendant deux heures’, dugo ‘longtemps’ etc.

27En ce qui concerne les verbes perfectifs, les verbes évolutifs expriment l’accomplissement total de l’action ou de l’évènement ou d’une quantité définie de l’action12. Par cette observation, Grubor se rapproche de la définition de la perfectivité que Comrie donnera trente ans après lui : l’action vue comme un tout, dans sa globalité. Les verbes perfectifs acceptent les adverbes temporels indiquant la progression, mais ne se combinent jamais avec l’adverbe dugo ‘longtemps’. Les expressions temporelles qu’ils acceptent sont de type ‘za x vremena’ ‘en x temps’, comme, par exemple, za tri dana ‘en trois jours’ etc.

28Parmi les verbes perfectifs formant les paires aspectuelles avec les verbes imperfectifs d’état, les uns sont des verbes évolutifs, comme leći ‘se coucher’, sjesti ‘s’asseoir’ etc., ayant les mêmes propriétés que les verbes évolutifs imperfectifs ; d’autres sont statiques, comme sont les verbes ostati ‘rester’, zabaviti se ‘s’occuper ; être en retard’, zadržati se ‘rester ; être en retard’.13 Ils peuvent se combiner avec les indications temporelles indiquant la durée (dva sata ‘pendant deux heures’, dugo ‘longtemps’).

29Pour ce qui est de l’application de la classification de Vendler aux verbes serbes, je fais remarquer d’entrée de jeu que cette classification, malgré les grands échos qu’elle a eus dans l’aspectologie occidentale, est restée sans suite, ou peu s’en faut14, dans la littérature serbe. Si je me décide à l’utiliser ici, mon objectif n’est pas de proposer une « classification inédite » des verbes serbes, ni une classification détaillée apte à cerner toutes leurs propriétés sémantiques. Mon démarche s’explique par le besoin de me fournir un cadre commun qui me permettra d’établir les convergences et, en même temps, les divergences entre les verbes serbes les verbes français. A ces fins, je vais me servir de la liste de verbes serbes figurant en appendice de l’ouvrage de Grubor15 qui recense 1500 verbes serbes environ.

30Tout d’abord, pour établir le trait ‘± dynamique’, je vais me référer au test de Grubor, qui se bas sur les adverbes temporels indiquant la progression, brzo ‘vite, rapidement’ et sporo ‘lentement, doucement’, acceptée uniquement par les verbes dynamiques.

31Par rapport au trait sémantique ‘+ télique’, il convient ici de mentionner que Dahl16 fait observer qu’il existe deux conceptions de la télicité : la conception occidentale, non slaviste, remontant à Aristote, et la conception slaviste. Selon la première, une situation est télique si elle connaît la propriété T, autrement dit si elle tend vers un point final qui reste potentiel (ce point passé, l’action s’épuise). Pour les slavistes, une situation est télique si elle possède la propriété T (un point final potentiel) et inclut également la propriété P (l’atteinte effective du point final).

32Je suis d’accord avec Dahl sur le fait que la conception « occidentale » de la télicité ne peut être appliquée en bloc aux langues slaves, vu les caractéristiques de leurs systèmes verbaux qui ne peuvent être toutes réduites aux phénomènes aspectuels généraux. Cependant, l’expression « l’atteinte effective du point final » renvoie à la difficulté mentionnée ci-dessus et limite le sémantisme d’un type de verbes serbes à l’étape finale uniquement, à l’opposé des attitudes de Grubor et de Comrie et que j’accepte ici.

33Pour éviter la notion de point final dans la classification des verbes serbes, en testant la telicité, je vais utiliser le test de la modification adverbiale, largement utilisé dans la littérature, et ce de la manière suivante :

347) Jovan je čitao knjigu dva sata / * za dva sata.

35Jovan est lu (IMP) livre- Acc. deux heures / * pour deux heures.

36Jean lisait le livre pendant deux heures / * en deux heures.

378) Jovan je sjedio dva sta / * za dva sata.

38Jean est assis (IMP) deux heures / *pour deux heures.

39Jean était assis pendant deux heures / * en deux heures.

409) Jovan je pročitao knjigu * dva sata/ za dva sata.

41Jean est lu (PF) livre-Acc. * deux heures / pour deux heures.

42Jean a lu le livre * pendant deux heures / en deux heures.

43Le test avec les expressions adverbiales permet de constater que les verbes atéliques sont compatibles avec l’expression adverbiales x vremena (‘x temps’), les verbes téliques avec za x vremena (‘pour x temps’).

44Cependant, les verbes perfectifs qui dénotent les procès momentanés ne se combinent pas facilement avec les adverbes temporels, à l’exception des expressions qui expriment un laps de temps très court. Dans ce cas, ils acceptent plus naturellement l’expression u x vremena (‘en x temps’), que l’expression za x vremena:

4510) Ušao je * sekundu / ? za sekundu / u sekundi.

46Entré (PF) est *une seconde / ? pour une seconde / en une seconde.

47Il est entré *une seconde / en une seconde.

4811)Izgubio je to * sekundu / ?za sekundu / u sekundi.

49Perdu (PF) est cela * une seconde / ? pour une seconde / en une seconde.

50Il l’a perdu *une seconde / en une seconde.

51Comme c’est visible dans les traductions proposées, le français ne connaît pas cette différenciation, les deux expressions serbes, za x vremena et u x vremena correspondant à une seule et même expression ‘en x temps’.

52La propriété des verbes perfectifs de se combiner plus facilement avec l’expression za x vremena ou u x vremena, me permettra également d’établir le trait ‘+ / - momentané’.

53Enfin, pour établir le trait ‘+ homogène’, je vais me servir du test déjà utilisé pour les verbes français :

5412)Jovan je vozio između 15 i 17h00. → Jovan je vozio između 15 i 16h00.

55Jovan est conduit (IMP) entre 15 et 17h00 → Jovan est conduit entre 15 et 16h00

56Jean a conduit entre 15 et 17h00. → Jean a conduit entre 15 et 16h00. ( + homogène)

5713)Jovan je napisao knjigu između maja i septembra. - / → Jovan je napisao knjigu između maja i avgusta.

58Jovan est écrit (PF) livre-Acc entre mai et septembre. - /→ Jovan est écrit livre-Acc entre mai et août.

59Jean a écrit un livre entre mai et septembre. -/→ Jean a écrit un livre entre mai et août. (– homogène).

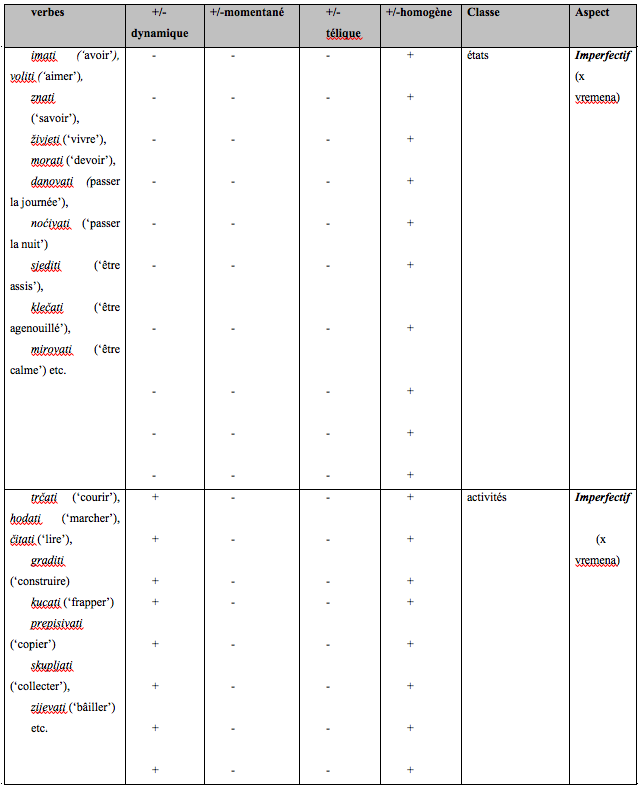

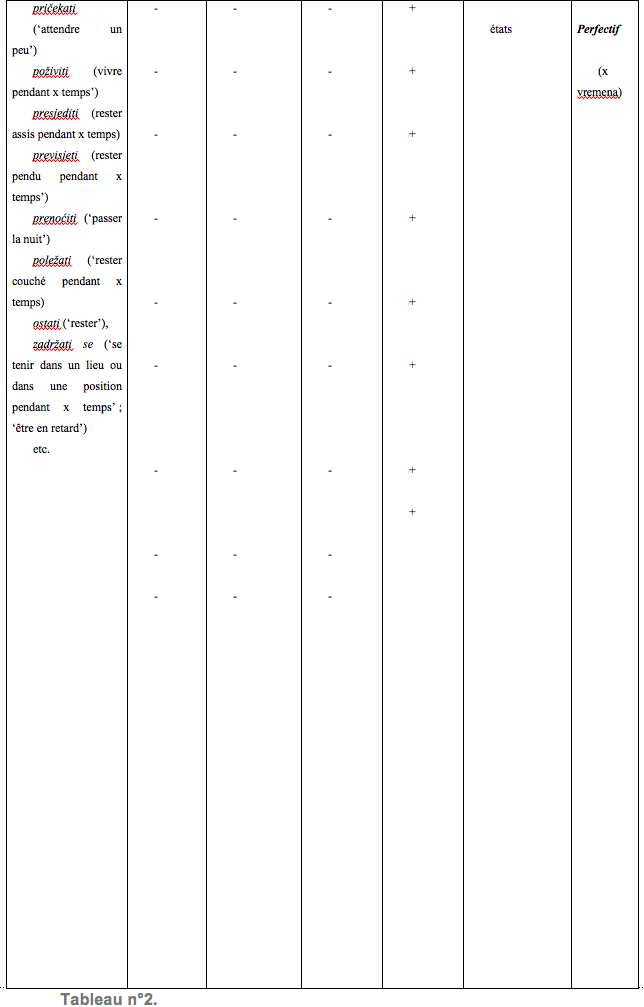

60L’application des critères établis ci-dessus aux verbes serbes fait dégager les classes verbales suivantes :

Le tableau présenté ci-dessus montre que certains verbes serbes présentent les caractéristiques sémantiques analogues aux verbes français :

Le tableau présenté ci-dessus montre que certains verbes serbes présentent les caractéristiques sémantiques analogues aux verbes français :

61- les états: -dynamique, - momentané, - télique, + homogène ;

62- les activités : + dynamique, - momentané, - télique, + homogène ;

63- les accomplissements : + dynamique, - momentané, + télique, - homogène ;

64- les achèvements : + dynamique, + momentané, + télique, - homogène.

65La seule différence que manifestent ces classes en serbe consiste dans le fait que, vu l’importance de la dérivation verbale dans les langues slaves, les affixes dérivationnels sont beaucoup plus présents que ceci n’est le cas en français: des préfixes, qui parcourent de bout en bout toutes ces classes, sont présents surtout dans les accomplissements et les achèvements, le suffixe –nu –, dans la classe des achèvements, et des suffixes imperfectifs –va –, –a –, en tant que les plus fréquents, dans la classe des activités et dans la classe des états.

66La différence majeure que présente ce tableau consiste dans l’extension de la classe des verbes d’états dans la catégorie de la perfectivité. On peut bel et bien parler d’un dédoublement de la classe des états car ils déploient toutes les propriétés des verbes de base, jusqu’à la propriété d’homogénéité, comme le montrent les exemples suivants :

6714) Jovan je presjedio tri sata. → Jovan je presjedio dva sata.

68Jean est assis (PF) trois heures-Acc. → Jean est assis deux heures-Acc.

69Jean est resté assis pendant trois heures. → Jean est resté assis pendant deux heures.

7015) Jovan je proveo tri mjeseca na moru. → Jovan je proveo dva mjeseca na moru.

71Jean est passé (PF) trois mois-Acc. sur mer-Dat. → Jean est passé (PF) deux mois-Acc. sur mer-Dat.

72Jean a passé trois mois au bord de la mer. → Jean a passé deux mois au bord de la mer.

3. Conclusion

73Ma conclusion sera ici que la différence la plus importante entre l’expression de l’aspect en serbe et en français se laisse observer sur les verbes d’état perfectifs : à la différence du français, où la perfectivité repose sur les traits ‘- homogène’ et ‘+ télique’, en serbe aucun de ces deux traits ne suffit pas à assigner au verbe la valeur perfective.

74Ceci met en évidence le fait que, contrairement aux tentatives, souvent faites dans la littérature, de ramener l’aspect perfectif slave à la télicité, l’implication ‘perfectif → télique’, valide dans le cas du français, ne se vérifie pas dans le cas de l’aspect sémantique en serbe. D’autre part, l’identité structurelle des verbes d’état imperfectifs et perfectifs nous montre que les critères de Vendler ne suffisent pas à dégager cette propriété des verbes serbes qui leur assigne le trait ‘+ perfectif’.

75Si malgré tout la structure sémantique des verbes d’état imperfectifs et perfectifs est apparemment identique et donc peu informative, ce qui les différencie est leur structure formelle: les verbes d’état perfectifs contiennent tous un préfixe, sauf les verbes de position inchoatifs, comme leći ‘se coucher’, sjesti ‘s’asseoir’, ustati ‘se lever’ etc., qui sont les verbes momentanés. Cela laisse supposer que la propriété manquante dans la classification de Vendler est détenue par les préfixes qui, dans leur sémantisme de base, contiennent une notion de limite, tout comme les verbes momentanés simples, assignant aux verbes la valeur aspectuelle perfective. Il s’ensuit que le trait distinctif qui oppose les verbes perfectifs est le trait que je marque, à ce stade de mes recherches, comme ‘+ limité’, le seul qui puisse établir une opposition sémantique entre les verbes perfectifs et les verbes imperfectifs. Cependant, ce trait ne peut être identifié à la propriété P sur laquelle Dahl attire attention, laquelle implique la télicité : les classes sémantiques des verbes serbes dégagées ci-dessus nous montrent qu’il s’agit d’un trait indépendant, qui se détache de la télicité d’une part et de la non homogénéité de l’autre. Pour cerner le sémantisme des préfixes verbaux et, par là, de l’aspect perfectif, il sera nécessaire de procéder à une analyse sémantique plus poussée des préfixes verbaux, ce qui sera l’objectif de mes travaux ultérieurs. Cela devra également me permettre de voir si le contenu sémantique de la perfectivité se réduit à cette fonction délimitante uniquement ou s’il apporte en outre d’autres informations au procès verbal.

Bibliographie

Borik, O., Aspect and Reference Time, Oxford, University Press, 2006.

Cohen, D., L’aspect verbal, Paris, Presses universitaires parisiennes, 1989.

Comrie, B., Aspect, Cambridge, Cambridge University Press 1976.

Corre, E., De l’aspect sémantique à la structure de l’événement. Les verbes anglais et russe, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2009.

Dahl, O., « On the Definition of the Telic-Atelic Distinction », in P. Tedeschi, P., Zaenen, A. (éds.), Tense and Aspect – Syntax and Sémantics, Vol. 14, New York, Academic Press, 1981, pp. 79-90.

Garey, H., « Verbal aspect in French », in Language, vol. 33, 1957, pp. 91-110.

Grubor, Đ., Aspektna značenja, Zagreb, 1953, JAZU.

Meillet, A., Introduction à l’étude comparative des langues indoeuropéennes, Paris, 1937.

Novakov, P., Glagolski vid i tip glagolske situacije u engleskom i srpskom jeziku, Novi Sad, Futura publikacije, 2005.

Riegel et al., Grammaire méthodique du français, PUF, Paris, 1994.

Vendler, Z., « Verbs and times », in Linguistics and Philosophy, Cornell University Press, Ithaca, N.Y, 1967.

Verkuyil, H., On the compositional nature of aspect, Reidel, Dordrecht, 1972.

Verkuyil, H., « Aspectual Classes and Aspectual Composition », Linguistics and Philosophy 12, 1989, pp. 39-94.

Verkuyil, H. et al., Perspectives on Aspect, Springer, Dordrecht, 2005.

Notes

1 Comrie, L’aspect verbal,Cambridge University Press 1976, p. 3

2 Comrie, op.cit., p. 18

3 Du grec telos, ‘fin, but’.

4 Garey, « Verbal aspect in French », in Language, Vol. XXXIII, 1957, pp. 91-110.

5 Vendler, « Verbs and Times » in Linguistics and Philosophy, Cornell University Press, Ithaca, N.Y, 1967.

6 Riegel et al., Grammaire méthodique de français PUF, Paris, 1994.

7 En effet, il s’agit de la définition du mot ‘procès’ du Grand Larousse, paraphrasée par Cohen (L’aspect verbal, 1980, p. 56), qui fait remarquer qu’il s’agit là d’une définition “linguistique” du terme: « Ce n’est plus le procès qui caractérise le contenu de la catégorie verbale, mais, au contraire, la catégorie verbale qui donne son sens au mot ‘procès’. » (souligné par Cohen).

8 Dans le souci d’éviter la confusion terminologique, en traitant de la limite interne du procès, j’utiliserai, conformément à la tradition, le terme ‘télique’

9 Borik, Aspect and Reference Time Oxford, University Press, 2006, p. 25.

10 « Imf. aspekt R-glagola kazuje razvijanje, vršenje radnje ili bivanja u kom bilo vremenu, u kom bilo stadiju; (...)» (ibid., p 8)

11 Imf. aspekt gl. stanja, S-glagola, pokazuje u kom se stanju neko (nešto) nalazi, u kom bilo vremenu, tj. pokazuje ga u njegovom vremenu : jest, bio je, biće; leži , ležao je, ležaće ; (...)» (ibid., p 8)

12 «Pf. glagoli razvojni znače potpunu izvršenost radnje ili bivanja od početka do kraja, cijele radnje ili određene količine: (...)» (ibid., p 8)

13 «Odpf. glagolauzimf. glagolestanjajednineidumeđuglagolestanjanegomeđu razvojne gl., kao leći, sjesti i drugi, pa i za njih vrijedi ono što je naprijed rečeno za one; a jedni su i sami glagoli stanja, kao ostati, zabaviti se, zadržati se.» (ibid., p 9)

14 Une des rares exceptions à cette situation générale représente l’ouvrage de Novakov (Glagolski vid i tip glagolske situacije u engleskom i srpskom jeziku, 2005), qui procède à une application systématique des critères de Vendler aux verbes en serbe.

15 Cf. l’appendice, op.cit., pp. 259-275.

16 Cité par Corre, op. cit., p 51-52.