- Accueil

- > La revue

- > Numéro 3

- > Rayonnement culturel français dans les pays de l’E ...

- > Les traits communs dans les œuvres de Stanisław Wyspiański et d’Eugène Grasset

Les traits communs dans les œuvres de Stanisław Wyspiański et d’Eugène Grasset

Par Justyna Bajda

Publication en ligne le 16 février 2014

Résumé

Tematem artykułu jest próba poszukiwania wpływu dzieł Eugène’a Grasseta, uznawanego za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli Art Nouveau we Francji, na prace Stanisława Wyspiańskiego, najbardziej znanego polskiego artystę przełomu XIX i XX wieku. Celem jest określenie powinowactwa estetycznego i « miejsc wspólnych » dzieła obu twórców oraz pytanie o możliwości stylistycznych wpływów Grasseta na prace Wyspiańskiego na podstawie porównania plansz pochodzących z katalogu La plante et ses applications ornementales Grasseta z wybranymi kartami Zielnika Wyspiańskiego.

Le sujet de notre article concerne les rapports entre les œuvres créées par deux artistes très connus à leur époque : le Polonais Stanisław Wyspiański et le Français Eugène Grasset. Wyspiański est devenu le plus célèbre peintre et dramaturge de la Jeune Pologne (à la fin du XIXe siècle) tandis qu’Eugène Grasset est considéré comme l’un des plus importants représentants de l’Art Nouveau en France. Le principal but de notre topo est de démontrer non seulement les traits communs dans les œuvres de Grasset et de Wyspiański mais aussi de montrer l’influence que le travail de l’artiste français a exercé sur la production artistique de Wyspiański. Ce rapport artistique est particulièrement visible dans la réalisation des deux catalogues : celui concernant des applications végétales de Grasset et L’Herbier de Wyspianski.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Les traits communs dans les œuvres de Stanisław Wyspiański et d’Eugène Grasset (version PDF) (application/pdf – 1,2M)

Texte intégral

Introduction

1La juxtaposition des noms et des œuvres des deux artistes polonais et français proposés dans le titre de notre travail n’est pas accidentelle.

2Tous deux furent connus à leur époque : Wyspiański le plus célèbre peintre et dramaturge de la Jeune Pologne1, Eugène Grasset illustre représentant de l’Art Nouveau en France2.

3Afin de pouvoir montrer les croisements intellectuels et artistiques dans leurs œuvres et, surtout les rapports entre l’Herbier créé par l’artiste polonais et le catalogue des applications végétales réalisé sous la direction de Grasset, il faudrait reconstituer les trajectoires biographiques de ces deux artistes.

1. Stanisław Wyspiański et ses premières rencontres avec l’œuvre d’Eugène Grasset

4Le plus grand artiste polonais de la fin du XIXe siècle, Stanisław Wyspiański est né en 1869 à Cracovie. Son père Franciszek Wyspiański fut sculpteur et photographe. A l’âge de dix ans, après la mort de sa mère (Marie de domo Rogowska3), le petit Stanisław fut placé chez son oncle Kazimierz Stankiewicz et sa femme. Vu leur situation familiale (le couple n’avait pas d’enfants), le garçon fut aussitôt accepté comme leur propre fils. Kazimierz et Janina Stankiewicz, des gens très cultivés, lui avaient donné une bonne éducation. Au lycée de Sainte Anne où tous les cours étaient en polonais, Wyspiański a rencontré non seulement ses amis de jeunesse mais aussi les futurs collègues qui formeront avec lui, quelques années plus tard, un cercle artistique et littéraire (un vrai parnasse polonais) de la Jeune Pologne4.

5Après avoir eu son baccalauréat en 1887, Wyspiański commença à la fois ses études à l’École des Beaux-arts à Cracovie (sous la direction de Jan Matejko qu’il connaissait déjà grâce à son oncle) et à l’Université Jagellonne (au département de Philosophie).

6A partir de 1890, Wyspiański entreprît plusieurs voyages en Europe : il visita l’Italie du Nord, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse. En bénéficiant d’une bourse de l’École des Beaux-arts de Cracovie, il séjourna entre 1891-1894 à Paris et étudia à l’Académie Colarossi. Cette période fut très importante pour le jeune artiste polonais en lui permettant de rencontrer Paul Gauguin et les nabis à Montparnasse en 1893 ; puis il resta sous une grande influence de la peinture de Pierre Puvis de Chavannes. En ce temps-là, il s’est intéressé à l’opéra et au théâtre en lisant Ibsen en allemand, en découvrant l’œuvre de Maurice Maeterlinck et en fréquentant la Comédie-Française et l'Opéra parisienne. Fasciné par le théâtre, il assistait à tous les spectacles5. Déjà au cours du printemps 1890, pendant son premier séjour à Paris, Wyspiański a pu voir au Théâtre de la Porte Saint-Martin la pièce Jeanne d’Arc de Jules Barbier avec Sara Bernhard. Nous pouvons supposer que c’est grâce à ce spectacle que l’artiste polonais a fait sa première rencontre avec l’œuvre d’Eugène Grasset : les murs de Paris furent ornés par l’affiche dessinée par Grasset pour cet événement théâtral.

Eugène Grasset, l’affiche Jeanne d’Arc. Sarah Bernhardt, 1890, chromolithographie, Genève, Musée d’Art et d’Histoire, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grasset_-_Sarah-Bernhardt.jpg ; mis à disposition publique selon les règles de partage Creative Commons (CC-PD-Mark)

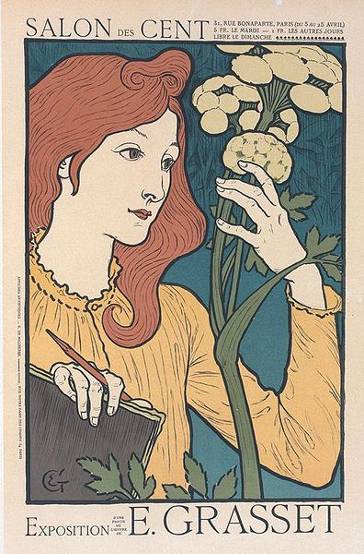

7Au printemps 1894, Wyspiański retourna de nouveau à Paris et assista à la deuxième édition de la série des expositions d’art du Salon des Cent, organisée par Léon Deschamps et sa revue « La Plume » ; cette exposition fut entièrement consacrée à l’œuvre d’Eugène Grasset6 et fut considérée comme un vrai succès commercial et artistique. L’affiche principale créée à cette occasion par Grasset deviendra plus tard l’un de ses travaux les plus connus.

Eugène Grasset, l’affiche de la deuxième exposition du Salon des Cent, 1894, chromolitographie, Lausanne, Musée de l’Elysée,

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exposition_Eug%C3%A8ne_Grasset_au_Salon_des_Cent.jpg ; mis à disposition publique selon les règles de partage Creative Commons (CC-PD-Mark)

8L’affiche dévoile les deux principaux motifs caractérisant l’artiste: la silhouette de la jeune femme et la plante de champ (tanaisie vulgaire / lat. Tanacetum vulgare), allongée, élancée et bien stylisée.

9Bien que les traces écrites concernant cette exposition ne figurent pas dans les lettres de Wyspiański, il est possible de supposer que l’artiste polonais avait visité le Salon : en effet, à son retour en Pologne, il avait apporté avec lui le Catalogue de la deuxième exposition du Salon des cent réservée à un ensemble d’œuvres d’Eugène Grasset. Wyspiański a offert cette brochure, accompagnée d’une jolie dédicace, à son très proche ami, le poète Lucjan Rydel7. On peut conclure que, déjà à cette époque, l’artiste polonais connaissait l’art et le style de Grasset, son procédé de stylisation des plantes.

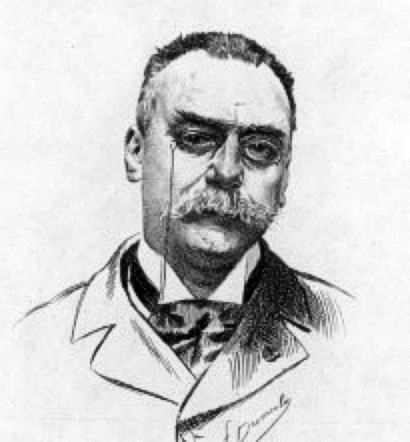

Stanisław Wyspiański, Autoportret (L’Autoportrait), 1902, 35x35, pastel sur papier, Musée National, Varsovie

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stanislaw_Wyspianski.jpg

Fernand Desmoulins, Eugène Grasset, [in :] Joseph Uzanne, Album Mariani, éd. Librairie Henri Floury, vol. VIII, Paris 1897

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eug%C3%A8ne_Grasset.jpg ; les illustrations mises à disposition publique selon les règles de partage Creative Commons (CC-PD-Mark)

10Cependant, il est possible de supposer qu’une nouvelle rencontre de Wyspiański et Grasset aurait pu se réaliser en 1898. En effet, les deux artistes collaboraient intensivement avec l’association artistique de Vienne « Sécession » et sa revue « Ver Sacrum ». Aussi, on pourrait envisager qu’ils se soient croisés en 1898 à Vienne lors de la première exposition organisé par la société8. C’est déjà l’époque où Eugène Grasset et son œuvre possédaient une renommé artistique considérable en Europe.

2. Eugène Grasset : un artiste polyvalent

11D’origine suisse, Eugène Grasset est né en 1841 à Lausanne9. Son père, comme celui de Wyspiański, était sculpteur et ébéniste. C’est ainsi que le jeune Grasset prît ses premières leçons d’art dans l’atelier de son père. Ensuite, il poursuivît ses études aux écoles polytechniques de Lausanne et de Zurich où il étudia l’architecture. En1871, après avoir entrepris son grand voyage artistique, Grasset s’installa à Paris et y resta toute sa vie. Et c’est notamment à Paris, vingt ans plus tard, qu’il deviendra l’un des plus célèbres artistes de l’Art Nouveau. Grasset travaillait comme illustrateur, mais aussi comme créateur d'affiches, des calendriers, des vitraux, des meubles, des bijoux, des papiers peints ; il s’exerçait également dans le domaine de typographie. Grasset collaborait dans nombreuses revues artistiques et littéraires, il fut connu comme théoricien et pédagogue d’art. Ses premières œuvres étaient les dessins des meubles et de l’intérieur de la maison de Charles Gillot, le pionnier de la photogravure. Grasset a proposé des formes très décoratives ornées par des silhouettes d’animaux. Dans ces réalisations, on peut distinguer une influence venant des manuels d’Eugène Violette-le-Duc10. Dans les années à venir, l’artiste se consacrera surtout aux réalisations des commandes privées ou bien publiques comme celle pour le cabaret le « Chat Noir » ; il fera aussi les illustrations des livres: l’Histoire des quatre fils Aymon et Le petit Nab.

12Mais, l’apogée de sa carrière artistique s’annonce en 1893. En effet, la dernière décade du XIXe siècle fut la période où Grasset créa ses œuvres les plus importantes : les illustrations, les affiches, les vitraux, les dessins des bijoux pour Henri Vever et le célèbre calendrier La belle Jardinière11.

13Dans le monde artistique de Paris, Grasset fut considéré comme l’homme de la Renaissance. A son tour, Wyspiański, en Pologne, fut perçu de la même façon dans le milieu de l'art. C'est pour cette réputation commune dans leur pays respectifs que nous voudrions comparer ces deux artistes et leurs œuvres afin de montrer les points communs dans leurs créations artistiques.

3. Les traits stylistiques communs

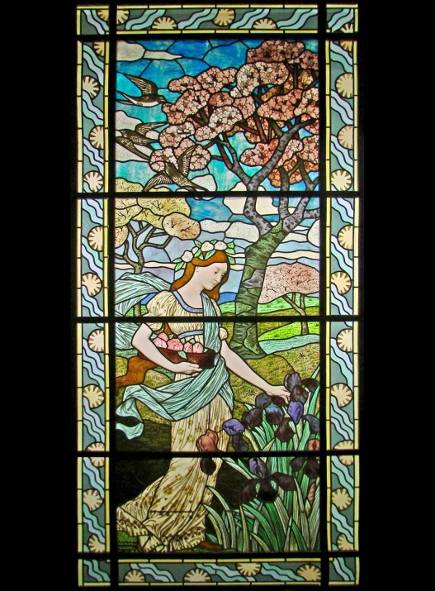

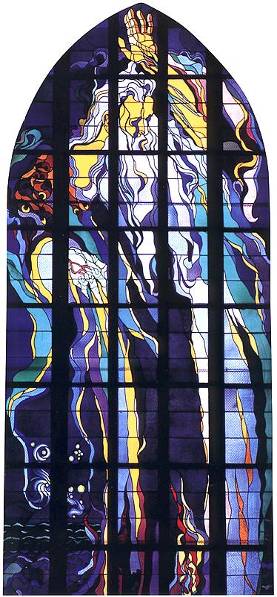

14On peut dire que Wyspiański et Grasset possédaient certains intérêts artistiques semblables. Tous deux étaient passionnés par l’art gothique12 et les détails architecturaux : leurs vitraux le prouvent amplement.

Le printemps – le vitrail d’après Eugène Grasset, 1894, Paris, Musée des Arts Décoratifs

Stanisław Wyspiański, le vitrail Bóg Ojciec (Le Dieu Père), 1897-1904, l’Église des Franciscains, Cracovie

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bog_Ojciec_Stanislaw_Wyspianski.jpg ; les illustrations mises à disposition publique selon les règles de partage Creative Commons (CC-PD-Mark)

15Tout en ayant des styles différents, ces deux artistes, inspirées par l’art du Moyen Âge, ont créé des œuvres religieuses. Cependant, leur production artistique fut marquée par l’esprit moderne et l’Art Nouveau. A son retour de Paris à Cracovie en 1894, Wyspiański, réalisa des vitraux pour l’Église des Franciscains. Dans la nef principale de cette église se trouve l’opus magnum de Wyspiański : le vitrail Le Dieu Père (Bóg Ojciec). Du fait de leur beauté exceptionnelle, ces vitraux furent considérés comme parmi les plus beaux de l’époque aussi bien en Pologne qu’en Europe.

16Les deux artistes dessinaient aussi des meubles. Les meubles de Grasset étaient et sont toujours très confortables et prêts à utiliser. Tandis que ceux conçus par Wyspiański pour le salon de Tadeusz Boy-Żeleński13 restent plutôt des meubles artistiques14. Żeleński confirme dans ses mémoires qu’il n’avait jamais réussi à s’installer confortablement dans les fauteuils créés par Wyspiański 15.

17Quant à la création des affiches, pour Grasset ce domaine de l’exercice artistique fut très important. Il dessinait aussi bien les affiches commerciales qu’artistiques (comme d’ailleurs Sara Bernhard). Contrairement à lui, Wyspiański ne réalisa que deux affiches. Les deux furent créées en 1898 à l’occasion de la mise en scène de la pièce de théâtre de Maurice Maeterlick L’Intérieur ; la mise en scène fut confiée à Tadeusz Pawlikowski (1861-1915), le directeur du Théâtre Municipal à Cracovie entre1893-189916.

18L’édition des livres, les illustrations et la typographie représentent également pour les deux artistes des domaines privilégiés pour leurs activités artistiques. Néanmoins, ils diffèrent par rapport à leurs divers concepts graphiques du livre. Pour Grasset, une illustration devrait être narrative et très décorative; elle est sensée parler aux lecteurs par ses propres ornements. Cette formule était proche de l’idée de William Morris et son book beautiful17. En revanche, Wyspiański ne laissa que quelques illustrations pour l’Iliade18 et des petits ornements végétaux en guise des vignettes pour plusieurs livres de poésie.Pourtant, ce n’est que dans ce domaine que nous pouvons constater les convergences dans le travail des deux artistes. Les points communs de ces deux styles différents se manifestent certainement dans l’observation de la nature ainsi que dans l’emploi des détails végétaux à partir desquels les ornements décoratifs sont créés.

4. Herbier à côté de La Plante et ses applications ornementales

19Eugène Grasset fut fasciné par les plantes. En 1896, il a publié son œuvre La Plante et ses applications ornementales19qui provoqua aussitôt un vif intérêt en Europe. Grasset a réalisé ce beau catalogue de dessins en collaboration avec ses meilleurs étudiants de l’École Guérin à Montparnasse où il enseignait la stylisation ornementale et la composition décorative. Quant à Wyspiański, il avait toujours désiré donner le même type de cours que son homologue français ; finalement, l’occasion se présenta en 1902 : Wyspiański obtenu le poste de professeur à l’Académie des Beaux-arts de Cracovie où il enseigna la peinture décorative.

20La Plante et ses applications ornementales, resta et reste toujours un très bon manuel offrant non seulement une riche variété de techniques du dessin mais aussi une source d’inspiration pour tous ceux qui s’intéressaient à l’art ornemental. Le livre est composé de 72 plateaux multicolores où sont présentées 24 plantes de jardin, de parc ou d’eau. Trois pages du livres sont réservées pour la présentation de chaque plante. Dans cette triade, le premier feuillet représente l’illustration réaliste et détaillée de la plante. Les deux autres pages visent à présenter les formes stylisées de la plante ; on peut y également trouver des propositions de différentes stylisations selon les types de matériaux utilisés : par exemple, les divers sorte du papier (le papier livre et le papier peint), le tissu (la broderie ou la dentelle), la peinture sur la céramique ou sur la porcelaine (vases, assiettes), puis les vitraux, les objets forgés en fer, en métal (portails, lampes), les ornements sculptés en bois, en pierre, pressés sur le cuir (comme une couverture du livre).

21Stanisław Wyspiański a écrit dans une de ses lettres écrites en 1897 à son ami Lucjan Rydel qu’il ne connaissait pas le célèbre livre de Grasset. Cependant, quelques phrases plus loin, il ajouta qu’il serrait capable de produire le même travail « beaucoup mieux ». « Beaucoup mieux » – disait-il, sachant que Grasset n’avait pas dessiné toutes les illustrations de son manuel tandis que l’artiste polonais était sûr de lui-même en pensant de pouvoir créer tout seul un catalogue similaire ; il a également qu’il avait déjà réuni une documentation importante lui permettant de le composer20. En effet, Wyspiański se référait à son carnet d’esquisses des plantes qu’il avait réalisé en 1896 pendant ses balades autour de Cracovie. Cela implique notamment la question concernant la coïncidence sur le fait que Wyspiański commença à dessiner des plantes de champ en 1896, qui fut aussi l’année où Grasset publia son manuel ?

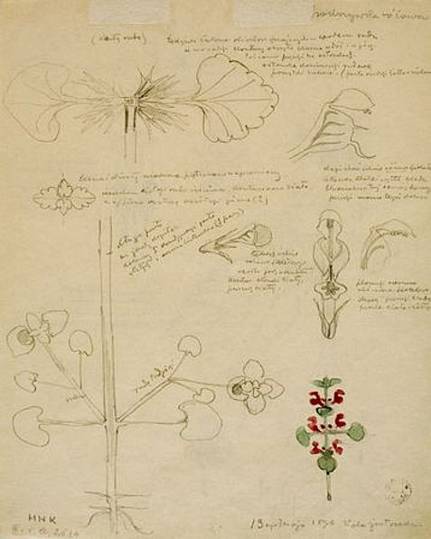

22Les belles études de fleurs représentées par Wyspiański sont connues sous le nom de Zielnik ce qui veut dire en français l’Herbier21.

23Nous savons que le carnet de l’artiste polonais contenait environ 55 pages (il ne reste aujourd’hui que 50 pages). Les dessins des plantes exposés sont très précis et reproduits de manière réaliste. Les croquis tracent les plantes fleuries, ils sont enrichis de plusieurs minutieux détails et accompagnés des notes expliquant leurs noms, leurs couleurs et leurs formes. On constate, en lisant les commentaires, un style davantage poétique que botanique : les expressions comme « couleur d’ancre », « couleur d’arc en ciel », « couleur de miel » l’illustre amplement. En plus, Wyspiański utilisait les noms des plantes d’origine traditionnelle et populaire, comme par exemple : « Bottines de Sainte Vierge »22 signifiant en effet la sauvage officinale.

24Il faudrait souligner que les plantes marquent profondément l’opus artistique de Wyspiański aussi bien littéraire que celui consacré à la peinture. Elles sont présentes aussi dans ses drames : Legenda (La Légende), Wesele (Les noces) et Klątwa (L’Anathème).Même le poème dédié à Lucjan Rydel commence par les vers :

« Chciałbym ci najbujniejszy kwiat złożyć na piersi »23

25En traduisant cela signifie : « J’aimerais bien poser la fleur la plus luxuriante sur ta poitrine (...) ».

26Le recueil de Zielnik,contient non seulement les plantes entières mais aussi des fleurs à différents étapes d’éclosion et prises dans des différentes perspectives (de-dessus, de-dessous, de côté, etc.).

Stanisław Wyspiański, une page de Zielnik (L’Herbier) avec le lamier pourpre (lat. Lamium purpureum L.), Musée National, Cracovie

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zielnik01.jpg

mis à disposition publique selon les règles de partage Creative Commons (CC-PD-Mark)

27Les fleures minutieusement dessinées laissent souvent supposer que leurs esquisses ont été déjà préparées pour être ensuite transposées à l’ornement. De temps en temps Wyspiański agrandissait les détails choisis ce qui lui permettait de créer des formes beaucoup plus abstraites. C’est ainsi qu’il obtenait des ornements comparables aux arabesques de Renaissance ou des pinacles de la cathédrale gothique. Il est possible de remarquer que l’auteur de Zielnik appliquait la technique de coupage des plantes ce que lui donnait le moyen de créer des nouvelles formes24. La coupe transversale de la fleur de l’ajuga (lat. Ajuga)lui a permis de réaliser un très bel ornement. Par contre, le croquis de la fleur de la grande consoude (lat. Symphytum officinale) est dessinée de manière extrêmement régulière et parfaitement symétrique ce qui est inexistant dans la nature. Mais cette modification artistique fut très importante pour Wyspiański car elle lui a permis de mieux adapter le motif à l’ornement.

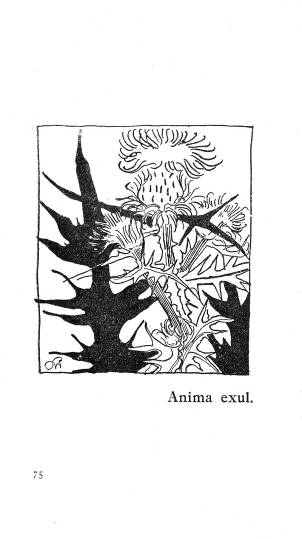

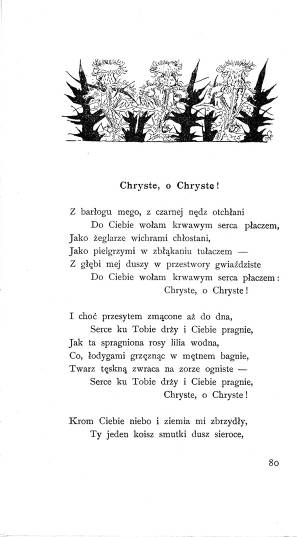

28Afin de pouvoir illustrer les trais communs dans les démarches artistiques des deux auteurs, il serait propice de comparer quelques réalisations prises de leurs manuel respectifs. Le premier exemple sera le dessin du chardon des champs (lat. Cirsium). Les deux artistes prêtent leur attention aux mêmes éléments cruciaux pour la constitution botanique de la plante. Ils mettent notamment en valeur les feuilles, le capitule de la fleur et le calice du duvet. Wyspiański emploie un vif contraste blanc et noir pour exposer encore d’avantage la qualité botanique mais aussi artistique de la feuille. Par conséquent, il obtient ainsi plusieurs possibilités pour créer des formes décoratives différentes.

29Quant à Grasset, il propose, entre autres, les multiples formes de cette fleur sur le papier peint. Wyspiański réalisa également des vignettes illustrées au motif du chardon. Sur le plan esthétique, nous pouvons constater une certaine originalité de l’approche artistique : sur la première vignette, la présentation en noir et blanc domine le dessin en produisant ainsi l’effet d’une photo en négatif. Un tel procédé encadre et équilibre la composition fondée sur des formes très dynamiques dont la réalisation finale rappelle un peu le style japonais. La deuxième vignette offre une multiplication des formes ainsi qu’une image du motif complètement renversée.

Deux pages du livre poétique de Lucjan Rydel Poezje (Poésies), Cracovie 1899 : les vignettes avec un thème du chardon des champs, dessinées par Stanisław Wyspiański ; la collection privée de l’auteur (JB)

30Il faudrait également noter que le procédé de multiplication et de symétrie que Wyspiański avait utilisé dans l’Herbier, probablement pour la première fois, réapparaitrait ensuite dans ses œuvres de peinture ainsi que dans ses drames. Ses « portraits doublés »25où apparaissent les multiples visages d’une même personne sont très connus. Dans ses pièces de théâtre, nous retrouvons les mêmes procédés artistiques : certaines scènes sont composées de situations simultanément présentées. La symétrie de la multiplication est aussi présente dans la structure intérieure de ses héros26.

Stanisław Wyspiański, Podwójny portret Elizy Pareńskiej(Portrait doublé d’Eliza Pareńska), 1905, pastel sur papier, 48,5x63,5, Musée National, Wrocław

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2xEliza_Parenska.jpg

mis à disposition publique selon les règles de partage Creative Commons (CC-PD-Mark)

31La représentation graphique de la capucine (lat. Tropaeolum) dans les opus respectifs des deux artistes polonais et français pourrait être notre second exemple à analyser. Les dessins de cette plante ne font pas partie de L’Herbier de Wyspianski. Cependant, les fleurs de la capucine et leur présentation artistique conçu par cet auteur sont non seulement très connues mais également représente le patrimoine culturel polonais (à son retour de Paris, Wyspianski réalise en 1894 la polychromie florale à l’Église Saint François à Cracovie). A première vue, on a l’impression qu’il s’agissait de la même main qui fut d’abord dessiné la capucine dans le catalogue de Grasset et ensuite la composition florale sur le mur de l’église de Cracovie. Les deux œuvres dévoilent une esthétique spécifique qui libère l’imagination des artistes : les plantes sont dessinées à la fois de façon très dynamique et subtile ; on distingue des fleurs de couleurs vives et fortes avec des feuilles nervurées caractéristiques pour les capucines. Ce procédé montre notamment les lignes artistiques directrices de l’Art Nouveau.

Stanisław Wyspiański, Les capucines, un fragment de lapolychromie dans L’Église Saint François à Cracovie

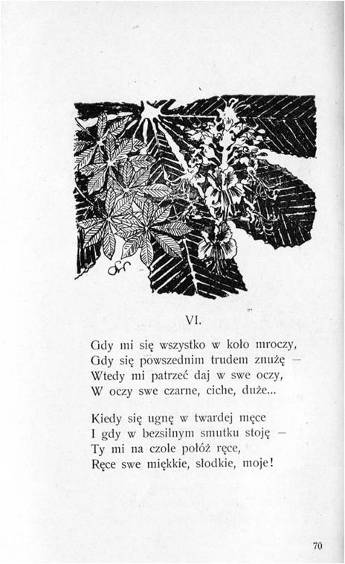

32Le troisième exemple pour comparer les styles de ces deux artistes est l’exemple du châtaignier (lat. Aesculus hippocastanum), la plante préférée de Wyspiański, mais aussi présente dans le manuel de Grasset. Tous deux ont remarqué et ensuite accentué la géométrisation de la forme des feuilles et de la composition de la panicule de la fleur. Grasset tout comme Wyspiański se focalisent sur l’importance du détail. Grasset et ses élèves proposent des décorations sur du papier peint ou des vases en métal tandis que Wyspiański en utilisant la plante de châtaignier réalise une belle vignette, publiée dans le livre de poésie de Lucjan Rydel ; il a également fait une présentation de cette fleur sur le support métallique. La balustrade dans la Maison de Médecin à Cracovie a été réalisée selon les dessins de Wyspiański.

Une page du livre poétique de Lucjan Rydel Poezje (Poésies), Cracovie 1899 ; une vignette avec le thème du châtaignier, dessinée par Stanisław Wyspiański ; la collection privée de l’auteur (JB)

Un fragment de la balustrade dans la Maison de Médecin à Cracovie réalisée selon les dessins de Wyspiański ; photo de Jan Rusiński, le site officiel du Musée National à Cracovie : http://www.wyspianski.mnw.art.pl/tow.html

5. Conclusion

33Pour conclure, on peut dire que Grasset et Wyspiański partageaient le même concept de la création artistique qui, de son côté, s’inscrivait dans l’esprit de l’époque de la fin de siècle : leur admiration pour les mystères du Moyen Âge ainsi que leur fascination par le culte de beauté l’illustre considérablement. Tous deux furent particulièrement attirés par la nature, les plantes et les fleurs qui leur servaient de modèles pour réaliser leurs stylisations ornementales. Leurs œuvres principales : La Plante et ses applications ornementales de Grasset et Zielnik (l’Herbier) de Wyspiański offrent le plus d’éléments permettant de comparer et chercher les traits stylistiques communs pour les deux artistes. Ce qui caractérise le procédé artistique aussi bien de Grasset que de Wyspiański, est la technique de synthèse du dessin, la modification de l’échelle des grandeurs ainsi que la création des riches et complexes compositions grâce à l’application de nombreux artifices comme celui de la multiplication.

34Même si, pour l’instant, nous ne possédons pas des faits explicites qui pourraient confirmer que Wyspiański aurait pu voir et étudier le catalogue de modèles de Grasset, il est certain que l’artiste polonais eut l’idée de créer un livre semblable à celui du maître français. Le fragment de la lettre de Wyspiański adressée le 10 mai 1896 à Lucjan Rydel confirme d’une manière poétique cette hypothèse :

« Les randonnées pédestres aux Bielany [une banlieue de Cracovie – JB], au bord de la Vistule, dans les prairies : cueillir les fleurs, les styliser et ensuite transposer leurs stylisations sur les lampes, les candélabres, les colonnes, les bandes, les bordures et les murs. C’est un monde à part, brillant, étonnant; je veux y vivre. Quelles merveilles! »27.

35Malgré les plans bien précis, Wyspiański n’a pas eu l’occasion de créer un livre d’ornements semblable à celui de Grasset. Il est mort en 1907 à l’âge de 38 ans.

Bibliographie

Gaweł, Łukasz, Stanisław Wyspiański. Życie i twórczość (Stanisław Wyspiański. La vie et l’œuvre), éd. Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków, 2007.

L’art et l’orenement. Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Eugène Grasset 1845-1917 » [catalogue de l’exposition], Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, 2011.

L’Art nouveau, la révolution décorative [catalogue de l’exposition], textes de Victor Arwas, Paul Greenhalgh, Dominique Morel, Pinacothèque de Paris, Paris, 2013.

Murray-Robertson, Anne, Grasset. Pionnier de l’Art Nouveau, Éditions 24 Heures, Lausanne, 1981.

Natanson, Wojciech, Stanisław Wyspiański. Próba nowego spojrzenia (Stanisław Wyspiański. Une tentative d’un nouveau regard), éd. PWN, Warszawa, 1976.

Popiel, Magdalena, Wyspiański. Mitologia współczesnego artysty (La mythologie d’un artiste contemporain), éd. Universitas, Kraków, 2008.

Romanowska, Marta, Stanisław Wyspiański, éd. BOSZ, Kraków, 2009.

Skierkowska, Elżbieta, Wyspiański – artysta książki (Wyspiański – l’artiste du livre), éd. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław, 1970.

Stanisław Wyspiański, Listy zebrane (Lettres réunies), vol. I-IV, dir. Leon Płoszewski, Maria Rydlowa, éd. Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1979.

Stanisław Wyspiański. Opus magnum [catalogue de l’exposition], éd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków, 2000.

Świszczowska-Piegdoń, Magdalena, Bartoszek, Wacław (dir.), Zielnik Wyspiańskiego (L’Herbier de Wyspiański) [catalogue d’une exposition], éd. Muzeum Narodowe, Kraków, 2007.

Żeleński-Boy, Tadeusz, Historia pewnych mebli (Une historie de meubles), [in :] idem, O Wyspiańskim (Sur Wyspiański), éd. Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1973.

Notes

1 C’est l’époque littéraire et artistique en Pologne entre la dernière décennie du XIXe siècle et la fin de la Première guerre mondiale (1890-1918). Sur la vie et l’œuvre de S. Wyspiański, voir : Elżbieta Skierkowska, Wyspiański – artysta książki (Wyspiański – l’artiste du livre), éd. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1970 ; Wojciech Natanson, Stanisław Wyspiański. Próba nowego spojrzenia (Stanisław Wyspiański. Une tentative d’un nouveau regard), éd. PWN, Warszawa 1976 ; Stanisław Wyspiański. Opus magnum [catalogue de l’exposition], éd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Cracovie 2000 ; Marta Romanowska, Stanisław Wyspiański. Życie i twórczość (Stanisław Wyspiański. La vie et l’œuvre), éd. Wydawnictwo Kluszczyński, Cracovie 2004 ; Łukasz Gaweł, Stanisław Wyspiański. Życie i twórczość (Stanisław Wyspiański. La vie et l’œuvre), éd. Wydawnictwo Kluszczyński, Cracovie 2007 ; Magdalena Popiel, Wyspiański. Mitologia współczesnego artysty (La mythologie d’un artiste contemporain), éd. Universitas, Cracovie 2008 ; Marta Romanowska, Stanisław Wyspiański, éd. BOSZ, Cracovie 2009.

2 Anne Murray-Robertson, Grasset. Pionnier de l’Art Nouveau, Éditions 24 Heures, Lausanne 1981 ; L’art et l’ornement. Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Eugène Grasset 1845-1917 » [catalogue de l’exposition], Musée cantonal des Beaux-arts, Lausanne 2011 ; L’Art nouveau, la révolution décorative [catalogue de l’exposition], textes de Victor Arwas, Paul Greenhalgh, Dominique Morel, Pinacothèque de Paris, Paris 2013.

3 Pour toutes les donnés biographiques concernant Stanisław Wyspiański voir : Marta Romanowska, Stanisław Wyspiański, op. cit., passim.

4 Parmi ses amis, on distinguait des artistes et des poètes connus, comme Józef Mehoffer (peintre), Lucjan Rydel (poète), Jerzy Żuławski (poète), Stanisław Estreicher (historien de l’art, écrivain et publiciste).

5 Une lette de Stanisław Wyspiański à Lucjan Rydel, le 16 mai 1890, Paris, [in :] Stanisław Wyspiański, Listy zebrane (Lettres réunies), vol. II, partie 1 : Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla (Lettres de Stanisław Wyspiański à Lucjan Rydel), dir. Leon Płoszewski, Maria Rydlowa, éd. Wydawnictwo Literackie, Cracovie 1979, p. 8.

6 Au total, « La Plume » a organisé 43 expositions entre 1894-1900. Les œuvres d’une centaine d’artistes européens les plus connus furent y exposées.

7 Il n’y a pas longtemps, il était toujours possible de consulter le catalogue dans la maison de Lucjan Rydel à Bronowice près de Cracovie. Mais, malheureusement, le livre conservé dans la famille de Rydel fut perdu. Cette information est confirmée par Mme Maria Rydlowa dans : Stanisław Wyspiański, Lettres réunies, op. cit., vo. II, partie 2, p. 185.

8 Cela reste une supposition car nous ne possédons pas de preuves explicites confirmant la présence de Wyspiański à Vienne en 1898 et sa participation à la première exposition de la « Sécession ».

9 Pour toutes les données biographiques concernant Eugène Grasset voir : Anne Murray-Robertson, op. cit., passim.

10 Voir : Eugène Violett-le-Duc : Du style gotique au XIXe siècle, éd. V. Didron, Paris 1846 ; Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Tome I-IX, éd. Collections Jacques Doucet, Paris 1854-1868 ; Entretiens sur l’architecture, vol. I-XX, éd. A. Morel, Paris 1863-1872 ; De la décoration appliquée aux édifices, éd. A. Ballue, Paris 1880.

11 http://www.wikipaintings.org/en/eugene-grasset/la-belle-jardiniere-april-1896

12 Wyspiański exprimait souvent une grande admiration pour l’art gothique et surtout pour les cathédrales qu’il avait visitées en France (les cathédrales de Paris, de Chartes, de Laon, de Reims). Pour comparer : Stanisław Wyspiański, Listy zebrane, vol. II, partie 1, op. cit., pp. 59, 124, 142. Les vitraux dessinés par Grasset (et inspirés par l’art gotique) se trouvent dans la cathédrale à Lausanne (projet : 1915 ; réalisation : 1940).

13 Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941), médecin, écrivain, critique littéraire et de théâtre, poète et chroniqueur de l’époque, mais surtout un grand admirateur et propagateur de la culture française en Pologne, fut également l’un des plus connus traducteurs de la littérature française à la fin du XIXe siècle.

14 Exposés dans le Musée de Sranisław Wyspiański à Cracovie (une branche du Musée National de Cracovie) : http://www.muzeum.krakow.pl/Kamienica-Szolayskich.68.0.html

15 Tadeusz Boy-Żeleński, Historia pewnych mebli (Une histoire de meubles), [in :] idem, O wyspiańskim (Sur Wyspiański), éd. Wydawnictwo Literackie, Cracovie 1973, pp. 69-77.

16 Une des affiches de Wyspiański à regarder sur la page :

17 « If I were asked to say what is at once the most important production of Art and the thing most to be longed for, I should answer, A beautiful House ; and if I were further asked to name the production next in importance and the thing next to be longed for, I should answer, A beautiful Book. » - William Morris, Some Thoughts on the Ornamented MSS. Of the Middle Ages, [in :] William Morris and the Art of the Book. With essays on William Morris as Book Collector by Paul Needham, as Calligrapher by Joseph Dunlap, and as Typographer by John Dreyfus, The Pierpont Morgan Library, Oxford University Press, London-Oxford-Glasgow-New York 1976, p. 19.

18 http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Wysp_Iliada.htm

19 La version d’origine complète : http://eugene.grasset.perso.sfr.fr/EG/la_plante.html

20 Voir : la lettre de Stanisław Wyspiański à Lucjan Rydel du 20 mai 1897, écrite à Cracovie, [in :] Stanisław Wyspiański, Listy zebrane, vol. II, partie 1, op. cit., p. 467.

21 Pour toutes les informations sur Zielnik de Wyspiański voir : Magdalena Świszczowska-Piegdoń, « Zielnik » Wyspiańskiego, [in :] Zielnik Wyspiańskiego (L’Herbier de Wyspiański) [catalogue de l’exposition], dir. Magdalena Świszczowska-Piegdoń, Wacław Bartoszek, éd. Muzeum Narodowe, Cracovie 2007, 21. p. ; http://www.wyspianski.mnw.art.pl/rkps924.html

22 Une dénomination polonaise populaire de la sauvage officinale (lat. Salvia officinale).

23 Stanisław Wyspiański, Do Lucjana Rydla (À Lucjan Rydel), [in :] idem, Dzieła zebrane (Les œuvres complètess), vol. 11 : Rapsody. Hymn. Wiersze (Rhapsodes. Hymne. Poèmes), dir. Leon Płoszewski, éd. Wydawnictwo Literackie , Cracovie 1961, 137. p.

24 Magdalena Popiel décrit ces démarches artistiques dans le livre : Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty (Wyspiański. Mythologie d’un artiste moderne), éd. Universitas, Cracovie 2007, 222. p.

25 Par exemple. : Stanisław Wyspiański, Portret podwójny Elizy Pareńskiej (Portrait doublé d’Eliza Pareńska), 1905, pastel sur papier, Musée National, Wroclaw ; idem, Macierzyństwo (Maternité), 1905, pastel sur papier, 91 x 58,8, Musée National, Cracovie.

26 Pour plus d’informations voir : Magdalena Popiel, op. cit.,,226. p.

27 Stanisław Wyspiański, Listy zebrane, vol. II, partie 1, op. cit., p. 323 : « Tymczasem wycieczki na Bielany, nad Wisłę, nałąki po kwiaty i stylizowanie tychże i od razu zastosowywanie do lamp, świeczników, kolumn, słupów, kolumn, słupów, pasów, fryzów, ścian. Jest to cały świat lśniący się, dziwny, chcę się wżyć w niego. Jakie tam cuda ! ».