- Accueil

- > La revue

- > Numéro 1

- > Représentations culturelles et historiques slaves

- > Image et instrumentalisation de la culture sorabe dans l’ancienne RDA

Image et instrumentalisation de la culture sorabe dans l’ancienne RDA

Par Hélène Yèche

Publication en ligne le 07 juin 2013

Résumé

Die Sorben, auch Łužiscy Serbja genannt, sind ein slawisches Volk, das in der deutschen Ober- und Niederlausitz in den Ländern Sachsen und Brandenburg lebt. Zwischen 1945 und 1990 gehörte diese Gegend zur sowjetischen Besatzungszone und danach zum Gebiet der DDR. Dank einem reichen Sprach- und Kulturerbe, das sich in den kulturellen Zentren der Sorben Bautzen (Budyšin) und Cottbus (Chośebuz) erhalten hat, diente die sorbische Minderheit, die als einzige nationale Minderheit in der DDR anerkannt und gefördert wurde, hauptsächlich politischen Zwecken der sozialistischen Regierung. Als Vorzeigeminderheit wurde das Volk der Sorben zum beliebtesten Träger demokratischer Werte im Ausland. Das ideale Integrationsbild der Sorben in der DDR widerspiegelten in den 70er und 80er Jahren die deutsch-französische Freundschaftsgesellschaft Echanges franco-allemands im Rahmen der Revue Rencontres franco-allemandes so wie die akademische Zeitschrift Connaissance de la RDA – aus kulturellen und wissenschaftlichen aber auch ideologischen Gründen im Kampf gegen den « Imperialismus ».

Les Sorabes, également appelés Serbes de Lusace, constituent une minorité ethnique de peuplement slave qui vit de nos jours en Allemagne dans la région de la Lusace. Entre 1945 et 1990, cette région fit partie du territoire de la zone d’occupation soviétique, puis de la RDA. Dotée d’un riche patrimoine culturel conservé dans les centres de Bautzen, Cottbus, Görlitz et Zittau, et d’une langue propre, proche du vieux tchèque, encore parlée par environ 60 000 locuteurs, la minorité sorabe joua un rôle essentiel d’ambassadeur de la RDA à l’étranger, en particulier des années 1970 aux années 1980 au sein de la société civile française œuvrant pour la connaissance de « l’autre Allemagne ». L’intérêt pour la langue et la culture sorabe manifesté aussi bien par l’association « Échanges franco-allemands » que dans la revue universitaire « Connaissance de la RDA » mérite attention, car il semble dicté autant par des préoccupations culturelles et scientifiques que par des raisons idéologiques. On montrera ainsi comment la minorité sorabe apparaît très souvent comme la caution démocratique du régime communiste, indispensable dans la lutte idéologique contre « l’impérialisme capitaliste »

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Image et instrumentalisation de la culture sorabe dans l’ancienne RDA (version PDF) (application/pdf – 2,8M)

Texte intégral

Introduction

1Centrée sur l’image et l’instrumentalisation de la culture sorabe dans l’ancienne RDA et au-delà des frontières est-allemandes, la présente étude – réalisée dans le cadre de la première conférence organisée à Poitiers par le Centre Européen d'Études Slaves sur les représentations culturelles et identitaires slaves dans le paysage culturel européen – concerne un phénomène peu connu et relativement peu étudié en France, alors qu’en Allemagne la question sorabe et l’histoire de cette minorité slave de Lusace suscite en revanche, depuis 1945 et surtout depuis la période de l’unification, de nombreuses publications issues pour la plupart du cercle sorabe lui-même1.

2Les Sorabes, également appelés Serbes de Lusace, constituent une minorité ethnique de peuplement slave qui vit de nos jours en Allemagne2. Le sorabe (Serbšćina, en allemand : Sorbisch) est la langue des anciens Slaves de l'Elbe. Les Sorabes, appelés aussi « serbes blancs », se sont établis dans l'Est de l'Allemagne au VIe siècle, en Lusace, province historique à cheval sur les Länder de Saxe et de Brandebourg. Entre le Xe et le XIIe siècle, ils furent soumis à une forte germanisation et à des croisades « anti-slaves » qui aboutirent à l’occupation et à la colonisation de la Lusace par des paysans allemands. La langue slave s'est tue sur le littoral balte au XIIe siècle. Les seuls îlots ayant persévéré jusqu'à présent sont la Haute et la Basse Lusace.

360 000 Sorabes vivent actuellement en Allemagne3, dont environ 20 000 parlant le bas-sorabe en Basse-Lusace brandebourgeoise et 40 000 parlant le haut-sorabe en Haute-Lusace saxonne, entre les villes de Bautzen et Hoyerswerda. Entre 1949 et 1989, cette région fit partie du territoire de la zone d’occupation soviétique, puis de la RDA. Aujourd'hui, la Haute-Lusace relève de l’administration du land de Saxe, la Basse-Lusace du Brandebourg.

4Dotée d’un riche patrimoine culturel conservé dans les centres de Bautzen et Cottbus, et d’une langue propre, proche du vieux tchèque, la minorité sorabe joua un rôle essentiel d’ambassadeur de la RDA à l’étranger, en particulier au sein d’une partie de la société civile française œuvrant à la connaissance de « l’autre Allemagne ». En témoigne cette couverture de la revue Rencontres franco-allemandes4 datant de novembre-décembre 1970, publiée en pleine campagne pour la reconnaissance internationale du second État allemand et représentant un groupe folklorique slave donné comme emblème d’une Allemagne socialiste tolérante envers les minorités.

Figure 1: Rencontres franco-allemandes, n°63, novembre-décembre 1970

5L’intérêt pour la langue et la culture sorabe manifesté aussi bien par l’association Échanges franco-allemands que dans la revue Connaissance de la RDA5 mérite attention, car il semble dicté autant par des préoccupations culturelles et scientifiques que par des raisons idéologiques. On montrera ainsi comment la minorité sorabe apparaît fréquemment comme la caution démocratique du régime communiste, indispensable dans la lutte idéologique contre « l’impérialisme capitaliste ».

1. Les Sorabes en RDA

6La valorisation particulière de la culture sorabe dans l’élaboration et la diffusion de l’image de la RDA en France constitue un exemple de cette instrumentalisation culturelle. La minorité sorabe vivant en RDA a suscité d’emblée l’intérêt de l’association Échanges franco-allemands : dès sa création en 1958, cette « association culturelle pour les échanges avec l’Allemagne nouvelle » proche des milieux communistes6, les EFA – plus connue entre 1973 et 1989 sous le nom France-RDA –, abrita la société des Amis de la Lusace présidée par Jean Kudela, professeur à l’INALCO. Le siège de cette société, fondée après la Première Guerre mondialeen France par Madame de Vaux Phalipau, se trouve aujourd’hui encore à la même adresse que celui des EFA : 3, rue La Condamine Paris 17e. Créé en 1988, le Cercle des Amis de la Lusace également nommé « Comité de la Lusace » (AG des EFA du 9 octobre 2010) a pris la suite de l’association du même nom fondée en 1924 et restée active jusqu’en 1938. Sur le site des EFA7, on peut lire les précisions suivantes :

« Ses buts restent les mêmes qu’à l’époque : - promouvoir l’amitié et les échanges entre français et sorabes, ces slaves fixés depuis 1500 ans sur le territoire actuel de l’Allemagne. Faire connaître en France les sorabes, minorité reconnue par la RFA. - Populariser dans notre pays la culture sorabe sous toutes ses formes en organisant rencontres, débats, conférences, expositions, projections, spectacles, jumelages, etc. …[sic], ».

7Les Sorabes constituaient en RDA une minorité de Slaves occidentaux au statut particulier. Ils étaient représentés à la Chambre du Peuple de la RDA par la Domowina (Heimat/terre natale), organisation politico-culturelle des Sorabes créée en 1912, et disposant de cinq députés au sein du parlement de la République démocratique allemande. Dès le mois de mai 1945, le commandement soviétique de Bautzen autorisa la Domowina à reprendre une activité politique. Elle fonda en juin 1947 une imprimerie et plus tard une maison d’édition, qui permirent la publication peu après du journal sorabe « Nowa doba » (Neue Zeit) dont le titre indiquait déjà le début d’une ère nouvelle pour les Serbes de Lusace. Le 23 mars 1948, avant même la création de la RDA le 7 octobre 1949, le Land de Saxe adoptait une loi sur la protection des populations sorabes appelée aussi Sorbengesetz/loi sorabe qui officialisait le bilinguisme dans les lieux publics et faisait du sorabe une langue d'enseignement ou une matière obligatoire pour les enfants sorabes dans l'enseignement primaire et secondaire8.

8Cette loi fut reprise en 1950 par le Land du Brandebourg, mais sous forme d'arrêté. Le gouvernement de la RDA apporta ainsi d’emblée un soutien réel à la culture sorabe. En 1952, le sorabe pouvait être langue d'enseignement dans certaines écoles, ou langue faisant l'objet d'un enseignement dans d'autres. La spécificité de cette culture slave en terre communiste fut même garantie par l’article 40 de la Constitution de 1968 qui stipulait :

« Les citoyens de la RDA de nationalité sorabe ont droit à la conservation de leur langue et à la promotion de leur culture. Ils jouissent du soutien de l’État dans l’exercice de ce droit9. »

9Les Sorabes furent donc reconnus en tant que « nationalité » dans le cadre de la citoyenneté de la RDA et l’État s’engagea à garantir la promotion et la conservation de la culture sorabe10.

10Toutefois, comme le fait remarquer Ludwig Elle, cet article constituait en réalité une restriction de la politique culturelle de la RDA en faveur de la seule minorité reconnue dans l’espace est-allemand puisque l’article 11 inscrit dans la constitution de la RDA en 1949 stipulait à l’origine clairement l’extension de ces droits à l’ensemble des minorités linguistiques de la République11. Or ces droits furent déniés à la minorité polonaise et à la minorité rom, en faveur d’une politique des minorités de la RDA qualifié de « politique des nationalités marxiste-léniniste » largement soumise à la domination idéologique du SED12. Mais l'attitude du Parti était ambiguë comme le souligne André-Louis Sanguin :

« D'un côté, il apportait son soutien aux Sorabes comme étant un modèle parfait de la ‘solution léniniste à la question des nationalités’ » mais au fond « les Sorabes étaient bel et bien un article d'exposition de l'establishment communiste », simple « vitrine de la politique du régime envers les minorités13 ».

2. L’art populaire au service de l’idéologie

11C’est en particulier grâce à la mise en avant de son patrimoine culturel que la minorité sorabe de RDA put jouer le rôle d’ambassadeur du socialisme, alors même qu’elle se caractérisait paradoxalement par une situation tout à fait exceptionnelle et marginale dans l’espace est-allemand14. Ce patrimoine s’incarne en particulier dans les costumes traditionnels, symbole d’un folklore dont les autorités socialistes vont s’emparer afin d’en faire le fer de lance d’une politique d’ouverture. L’appropriation de la culture populaire par les démocraties qui se voulaient populaires est cependant un fait bien connu et commun à tous les pays de l’Est ; il n’est pas particulier à la RDA. Ces costumes, qui permettent l’identification ethnique immédiate des Sorabes, seront mis à l’honneur sur une série de timbres postaux de la RDA édités en 197115, tandis que des ensembles de danse folklorique sorabes se rendent à Paris et sa proche banlieue afin de représenter la RDA à l’étranger, de manière encore officieuse en l’absence de toutes relations diplomatiques.

Figure 2 Série de timbres Costumes sorabes (villes de Cottbus, Kamenz, Hoyerswerda)

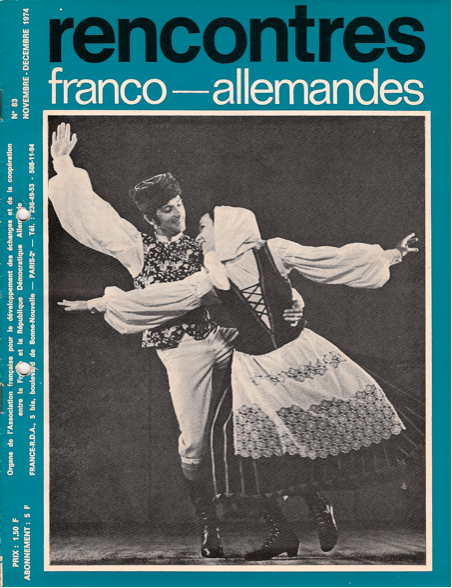

12On retrouve plusieurs fois ces costumes ainsi que plus généralement des costumes d’origine slave en couverture de la revue Rencontres franco-allemandes au tout début des années 1970, période charnière de militantisme en faveur de la reconnaissance de la RDA encore jugée « pays méconnu16 ».

Figure 3 Rencontres franco-allemandes n°83, novembre-décembre 1974

13Dès 1974, la revue Rencontres semble accorder une grande importance au traitement juridique des minorités en RDA dans le but de souligner combien la République socialiste fait preuve de vertus démocratiques. Un article du professeur de droit Robert Charvin17 indique qu’il faut « analyser le statut des minorités en RDA pour apprécier le réalisme du SED résorbant les dernières séquelles de nationalisme germanique, et l’étendue des droits et libertés. » Et, à ce titre, il cite en exemple : « la situation des Sorabes, minorité slave établie en Lusace depuis le IXe siècle18 ».

14Or la politique des autorités socialistes envers la minorité sorabe fut loin d’être aussi unanime. Certes la « loi sorabe » avait été adoptée dès 1948, mais des voix s’élevèrent bientôt au sein du SED pour critiquer cette politique des minorités, à l’exemple d’Ernst Lohagen qui déclara à l’automne 1949 que « le SED avait commis une erreur avec la Loi sorabe, qu’il ne la répéterait plus à l’avenir19 ». Certains fonctionnaires du Parti firent même remarquer en 1957 que « l’Union soviétique n’en fait pas autant avec de petites minorités nationales que chez nous en RDA20 ».

15De manière générale, Edmund Pech montre dans son étude sur la minorité sorabe combien l’attitude de la RDA fut inconstante, hésitant entre solidarité avec les pays slaves frères et volonté d’imposer en Lusace l’idéologie socialiste. De plus, comme le fait remarquer Philippe Préaux en 1978 dans la revue Connaissance de la RDA, la RDA ne compte qu’un seul groupe ethnique non-allemand sur son territoire : les Sorabes, une « nationalité slave », seule « minorité nationale » de la RDA, soit, avec quelque 100 000 personnes à l’époque, environ 0,5% de la population, ce qui relativise d’autant sa représentativité21.

16L’attention accordée du côté français à cette minorité sorabe trouve sa justification dans un motif politique de soutien à « l’autre Allemagne » fortement déterminé par les circonstances de la guerre froide. Robert Charvin insiste en particulier sur le caractère exemplaire du traitement par la RDA de cette minorité pour démontrer comment le SED et l’Allemagne nouvelle tournent le dos au « nationalisme germanique22 ». Philippe Préaux souligne de son côté les persécutions subies par les Sorabes au cours de leur histoire tant à l’époque de l’impérialisme allemand, avec ses tentatives de « germanisation totale », que sous le IIIe Reich où « le peuple sorabe dut affronter l’épreuve du fascisme, qui s’acharna sur cette ‘culture inférieure’23 ».

17L’image positive du traitement des Sorabes en RDA véhiculée par les revues françaises vient accréditer la thèse d’une Allemagne socialiste tolérante et démocratique. Mais ce que ces commentateurs oublient de préciser, c’est que la RDA n’en oublie pas moins ses principes idéologiques comme le révèle l’instruction du Ministère de la Culture à Berlin édictée le 1/10/1962 sous le titre tout à fait significatif : « Pour une culture socialiste sorabe ». Recommandant « l’amélioration du travail culturel-politique sur le territoire germano-sorabe des districts de Dresde et de Cottbus », ce texte conduisit à la création des Festivals de la culture sorabe qui se sont tenus alternativement à Bautzen et à Cottbus à partir de 1966, véritables « tremplins de la création littéraire et artistique »24. En septembre 1977 encore, le Comité Central du SED prit par voie de décret des mesures en vue de « défendre et de promouvoir l’activité artistique populaire » ; celles-ci prévoyaient la mise en place de cinq centres régionaux de Folklore (« Zentren zur Folklorepflege im künstlerischen Volksschaffen ») d’ici 1978 (Erzgebirge/Vogtland, Thuringe, Mecklembourg, Harz, Lusace sorabe), visant à inciter radio, télévision et maisons de disques à faire une place croissante au Volkskunst (art populaire), mais stipulant également qu’il fallait veiller autant au « contenu idéologique » qu’à la qualité artistique de cet art populaire. Présentant la minorité sorabe aux lecteurs français en 1978, soit cinq ans après la reconnaissance diplomatique de la RDA par la France, Philippe Préaux met en garde contre la « mise en vitrine » des Sorabes et de la vie culturelle de la Lusace, insistant au contraire sur « le rôle spécifique de la nationalité sorabe dans la RDA d’aujourd’hui », la culture sorabe constituant « une dimension permanente de celle du pays dans son ensemble », en particulier parce qu’elle assume « la médiation entre la RDA et les pays socialistes de culture slave ». La conclusion de l’article sur « l’originalité d’une telle situation » ne pouvait que faire honneur à l’Allemagne socialiste25.

18Bien avant cette date toutefois, l’association Échanges franco-allemands s’était emparée de l’image de cette minorité ethnique pour favoriser la promotion de la République démocratique allemande en France. Ce n’est pas un hasard si la couverture du numéro 63 de la revue Rencontres franco-allemandes présente un groupe de danse folklorique slave (fig. 1). Ce numéro datant de la fin de l’année 1970 offre une page de couverture d’autant plus intrigante qu’elle ne correspond à aucun des articles publiés à l’intérieur du numéro : elle fut probablement choisie pour d’autres motifs, en raison de la valeur symbolique de l’image du groupe folklorique, et que seule peut expliquer la campagne engagée à l’époque par l’Association Échanges franco-allemands. Il n’est pas encore nommément question des Sorabes, mais l’image de ce groupe de danse folklorique suffit à renvoyer d’emblée au cas sorabe. Il s’agit par ailleurs, autre élément à porter au crédit de l’intention idéologique, du premier numéro à partir duquel l’association déclare ouvertement son positionnement militant en faveur de la reconnaissance officielle de la RDA par le gouvernement français. En effet, la revue modifie dans ce numéro l’intitulé de présentation de l’association afin d’infléchir le caractère engagé de son action. Le bulletin devient désormais :

« Organe de l’Association pour la coopération avec les deux États allemands et la reconnaissance de la République démocratique allemande ».

19Quelques années plus tard, une fois acquise la reconnaissance diplomatique de la RDA, le libellé change encore pour souligner non plus « la coopération avec les deux États allemands », mais le soutien ouvert de l’association à la seule RDA. Le bulletin devient alors :

« Organe de l’Association française pour le développement des échanges et de la coopération entre la France et la République démocratique allemande ».

20L’ancrage national affirmé de l’entreprise ainsi que la mention explicite de la dénomination officielle de l’autre Allemagne indique clairement la position de la revue en faveur du rapprochement avec le second État allemand encore largement marginalisé par les autorités françaises qui suivent en cela la politique du Alleinvertretungsanspruch26 du partenaire privilégié ouest-allemand.

21À la suite de la reconnaissance officielle de la RDA par la France le 9 février 1973, la ligne éditoriale de la revue Rencontres franco-allemandes devient moins militante et ouvre ses pages à de plus en plus de contributions ayant trait à la culture de la RDA. La première mention des Sorabes dans la revue Rencontres franco-allemandes date du numéro 82 de septembre-octobre 1974. La couverture de ce numéro célébrant le 25e anniversaire de la RDA présente un ensemble folklorique sorabe, le Ballet national sorabe, qui se produira à nouveau salle Pleyel en 1979, à l’occasion du 30e anniversaire de la RDA27. La venue de cet ensemble folklorique à Paris permet de présenter au public parisien des Sorabes qui se sentent désormais « des hommes libres, des gens égaux en droit, des citoyens de la RDA de nationalité sorabe » et qui « trouvèrent en la RDA, pour la première fois dans leur histoire séculaire, une vraie patrie28 ». Le discours français sur la RDA qui s’exprime ici par le biais de la valorisation de la culture sorabe s’inscrit dans une optique méliorative de l’image de l’Allemagne socialiste en France et ne laisse aucun doute quant aux présupposés idéologiques qui président à la mise en avant de cette minorité nationale. Sur la couverture du n°82 de la revue, une danseuse en costume folklorique, large sourire et rubans au vent, tend les bras au public français sous la bannière annonçant le 25ème anniversaire de la République démocratique allemande. À travers cette vision stylisée, le lien qui s’établit spontanément entre l’annonce de la venue d’un groupe folklorique d’État à Paris et la date anniversaire de la fondation du second État allemand suggère la possibilité du rapprochement franco-est-allemand sur la base d’une vision de la RDA accueillante (les bras largement ouverts invitent à l’accolade), gaie (comme le suggère la couleur rose vif) et tolérante envers les minorités (costume folklorique et pratique de la danse coutumière).

Figure 4 Rencontres franco-allemandes n°82, septembre-octobre 1974

22Mais c’est surtout dans les années 1980 que le lecteur assiste à la montée en puissance de l’intérêt pour la minorité sorabe de RDA. Le cadre idéologique de la référence à cette minorité ayant cependant été clairement défini par Robert Charvin dès 1974, il est difficile de ne pas lire dans cette promotion organisée de la culture sorabe une manière douce de propagande pour le socialisme.

23À partir du numéro 117, la revue Rencontres sera le théâtre d’une publicité quasi permanente pour les Sorabes en RDA29. La première mention des Sorabes tient en un compte rendu de voyage scolaire à l’initiative du Comité parisien des EFA qui prit pour objectif pédagogique « l’étude d’une minorité nationale en RDA », alors qu’il s’agit de la seule minorité nationale en RDA. Le compte rendu se termine sur une note positive qui fait l’éloge des vertus d’intégration socialistes :

« les rencontres avec des jeunes et des moins jeunes ont permis de cerner le problème sorabe et la solution que la RDA lui a apportée30 ».

24La RDA apparaît ainsi comme un État performant dans la gestion du cas sorabe. La suite de l’article parue dans le numéro suivant est signée Jean Kudela et ne fait pas mystère du rôle pionnier et bénéfique, au regard de l’histoire, de l’avènement du système socialiste pour la minorité sorabe : « Ainsi la RDA a été le premier État allemand dans l’Histoire à reconnaître l’identité sorabe » et de citer effectivement l’article 40 de la Constitution qui prévoyait pour les Sorabes citoyens de la RDA la conservation de leur langue et la promotion de leur culture31.

3. La littérature sorabe, fer de lance de la propagande socialiste

25L’État socialiste a en effet permis l’essor culturel de cette minorité sorabe longtemps opprimée et privée d’ascension sociale comme le rappelle le grand écrivain sorabe Jurij Brězan auquel la revue Connaissance de la RDA consacrera en 1986 un important dossier. Dans ce dossier dirigé par le même spécialiste des minorités linguistiques slaves, Jean Kudela, qui avait déjà défendu le cas sorabe dans la revue Rencontres franco-allemandes dès le début des années 198032, la RDA se trouve, une fois encore, présentée comme le cadre idéal du renouveau de l’identité culturelle sorabe puisque dans le contexte socialiste les Sorabes « voient s’ouvrir de nouvelles portes grâce à la création d’une école sorabe qui leur dispense l’instruction, facteur de promotion sociale. Ils ont acquis le droit de disposer d’eux-mêmes, de leur avenir mais aussi de leur passé. Après des années d’oppression, les Sorabes peuvent parler leur langue, respecter les coutumes ancestrales, se souvenir de leur histoire33. » La RDA, à travers le prisme de l’histoire de sa minorité nationale, devient un modèle de tolérance et d’intégration.

26L’éloge de Jurij Brězan, « écrivain officiel » de la minorité sorabe, qui célèbre dans son œuvre le passage au socialisme à travers une trilogie dont la dernière partie Mannesjahre (Berlin, 1964) fut réédité quinze fois entre 1964 et 1985, représente un aspect intéressant de l’intérêt que manifeste la société civile française pour les Sorabes. Ce que souligne Geneviève Cimaz dans son étude sur Mannesjahre, c’est en fin de compte le parti pris pour la sauvegarde de l’utopie socialiste : « Brězan s’appuie sur l’identité sorabe pour s’opposer au socialisme autoritaire » et en même temps « il définit le socialisme à visage humain34 ». Les termes mêmes anticipent sur l’histoire puisqu’il faudra attendre la révolution pacifique de l’automne 1989 pour que le mouvement du Neues Forum35 et un certain nombre d’écrivains est-allemands revendiquent autrement que dans leurs œuvres littéraires cette « troisième voie » pour un socialisme vraiment démocratique. On retrouve ici un attachement à un écrivain dont les ouvrages vont dans le sens d’un soutien au régime dans ses aspects les plus remarquables (et de fait indéniables), que l’on trouve chez tous les « dissidents de l’intérieur » en RDA. Il s’opère donc dans la mise en avant du modèle sorabe à la fois une légitimation du régime en place et la revendication assumée de l’utopie, sans que soient par ailleurs dénoncées les réalités moins présentables de la dictature socialiste.

27Toute mention de la minorité sorabe dans les revues françaises dédiées à la connaissance de l’autre État allemand semble opérer en tant que caution démocratique du régime. Comme le rappelle Jean Kudela dans un article de 1983 intitulé à juste titre « Défense et illustration de la sorabistique » :

« la question sorabe présente un intérêt politique en raison du statut accordé aux Sorabes dès 1948 par le Landtag de Saxe et repris par la Constitution de RDA », parce qu’elle permet de comprendre que « ‘l’âge national’ est dépassé » : l’exemple des Sorabes « devrait guérir maint peuple encore enfermé dans son nationalisme mono-culturel36 ».

28On peut lire derrière cette critique du nationalisme l’éloge d’un État allemand qui a su, y compris au niveau constitutionnel par les changements de constitution successifs, supprimer toute référence funeste à la « nation allemande ».

29La véritable auto-célébration de la culture sorabe dont la revue Rencontres se fit l’écho à partir du début des années 1980 ne fut certes pas dénuée d’intentions culturelles. Passionné par l’histoire, la langue et la culture sorabe37, qu’il introduisit très tôt à l’INALCO38, Jean Kudela ne tarit pas d’éloges sur cette minorité qu’il juge remarquable. Le numéro 134 de la revue Rencontres à l’automne 1985 présente en couverture le costume traditionnel sorabe à l’occasion du compte rendu du VIe Festival de la culture sorabe à Bautzen du 31 mai au 2 juin 1985. Ce festival national, qui a lieu tous les quatre ou cinq ans dans la capitale sorabe depuis les années 1960, est l’occasion de rappeler qu’il est bien « l’illustration vivante de la prise en compte de la culture sorabe en RDA et de la reconnaissance officielle du rôle que joue cette minorité sorabe dans la vie culturelle de toute la nation39 ». Or comme l’indique Edmund Pech, ces manifestations très importantes pour la Domowina lui permettait de réveiller l’intérêt de la population pour la culture sorabe et de recruter des forces vives, mais servaient également de relais au discours idéologique officiel40.

Figure 5 Rencontres franco-allemandes n°134, novembre-décembre 1985

30Jean Kudela présentera même dans le cadre de la revue Rencontres plusieurs chapitres d’un texte fondateur de la culture sorabe en traduction française : « La légende de Maître Krabat » (n° 135 à 139). Au numéro 144 c’est un conte sorabe extrait du Vieux Père de Jurij Brězan qui est proposé aux lecteurs de la revue. En janvier 1988, Jean Kudela introduit une autre grande figure de la littérature sorabe : Jurij Koch, dont il précise que c’est « un esprit indépendant, qui finit toujours par dire ce qui lui tient à cœur, et que tout le monde n’a pas en odeur de sainteté41 ».

31En dépit de cette présentation, il est difficile de ne pas saisir combien les représentants de la culture sorabe servent les intérêts de propagande de l’État est-allemand quand on constate qu’en avril 1988 le Centre culturel de la RDA a organisé six semaines de manifestations en faveur de la culture sorabe42 et qu’en mai 1989 Jurij Koch a lu des passages de son dernier roman L’opéré des yeux43 (Augenoperation, Berlin : Neues Leben, 1988) au Centre culturel de la RDA.

32Nicole Bary, éditrice et traductrice, estime en effet que les auteurs sorabes montés en épingle par les autorités socialistes ont servi de caution au régime et ne représentaient pas vraiment l’authentique culture sorabe :

« En France on les a pris pour les représentants d’une minorité autorisée à s’exprimer, or c’était faux44. »

33Ces représentants de la littérature sorabe mis en avant aussi bien par Rencontres franco-allemandes que dans la revue Connaissance de la RDA ne reflétaient pas exactement l’émergence d’une minorité autonome, mais ont été instrumentalisés par le régime. La transition vers le socialisme fut facilitée pour les écrivains sorabes par le caractère traditionnel de leur culture nationale comme l’explique Christian Prunitsch :

« Le lien avec la tradition, si important dans la conception littéraire du réalisme socialiste, s’effectue dans le cas de la littérature sorabe d’autant plus aisément que les champs thématiques dominants de cette littérature, comme le patriotisme, la religion, le folklore peuvent se retrouver dans les paramètres fondamentaux du réalisme socialiste : le parti pris, la conception téléologique du communisme et le caractère populaire voire l’attachement au peuple. Ceci facilite le passage d’une littérature nationale patriote définie du point de vue idéologique à une littérature socialiste également définie par l’idéologie45. »

34Christian Prunitsch souligne en particulier la parenté entre le lyrisme sorabe d’après-guerre et les premières années de construction du socialisme avec son « pathos de la construction dont Jurij Brězan sera l’un des plus fameux représentants »46. Les écrivains présentés en France par le biais des deux revues, notamment Koch et Brězan, furent les alibis de la RDA comme le confirme la révélation tardive des nouvelles générations d’écrivains sorabes : Kito Lorenc, dont un poème était déjà présenté lors de l’expostion de 1988, et surtout, depuis la chute du Mur, Róža Domašcyna. La réception française de la culture sorabe fut celle d’une culture de folklore, manifestement arrangée pour servir l’image d’une RDA soucieuse du devenir de sa minorité nationale et parée de ce fait d’indéniables vertus démocratiques.

4. Conclusion

35Oscillant résolument entre utopie et réalité, entre mythification et mystification, l’image de la culture sorabe forgée par la RDA et véhiculée par la société civile française, qui s’engagea en faveur de la (re)connaissance de la RDA dès la fin des années 1950, participa donc à son tour à l’émergence de nouveaux « mythes » dans les relations franco-allemandes. Ces préjugés et idées reçues, particulièrement entretenus par le climat de guerre froide, masquent une réalité politique, économique et sociale bien plus complexe et différenciée qui ne transparaît guère à travers le transfert culturel opéré par les médiateurs français dans les années 1970 et 1980. La politique de la RDA envers les Serbes de Lusace se démarqua certes positivement des agissements du IIIe Reich, mais le SED exigea aussi en contrepartie de la minorité sorabe un engagement idéologique en faveur du socialisme. L’intérêt porté par les autorités socialistes à la culture sorabe servit avant tout de caution démocratique à un régime en quête de légitimité47.

36Cette médiation en faveur des Serbes de Lusace eut cependant le mérite d’exister et d’ouvrir la France aux réalités d’une culture slave sinon largement ignorée et dont la fonction importante de trait d’union entre les Allemands et les Slaves demeure actuellement une mission majeure, contribuant à la compréhension et au maintien de relations d’amitié et de bon voisinage entre les populations au sein de l’Europe élargie.

Bibliographie

Badia, Gilbert ; Lefranc, Pierre : Un pays méconnu : la RDA, Dresde : Zeit im Bild, 1963.

Castellan, Georges : La République démocratique allemande, Paris : PUF, 1987 [1961].

Cimaz-Martineau, Geneviève : « Jurij Brězan – Socialisme et tradition sorabe dans le roman Mannesjahre », in : Connaissance de la RDA, n° 22, juin 1986, p. 15-25, ici p. 17-18.

Charvin, Robert : « Droits de l’homme : de grands pas en avant », in : Rencontres franco-allemandes, n° 82, septembre-octobre 1974, p. 6.

« Dossier Brězan », in : Connaissance de la RDA, n°22, juin 1986, p. 7-54.

Elle, Ludwig : Die Domowina in der DDR, Schriften des Sorbischen Instituts, Bautzen, 2010.

Geschichte der Sorben. Von 1945 bis zur Gegenwart, VEB Domowina, Bautzen, 1977.

Gross, Jurij : Nach 20 Jahren nachgefragt, Betrachtungen zur nationalen Lage der Sorben, Bautzen, 2009.

Grosser, Alfred : « L’Allemagne des incertitudes », Revue d’Allemagne, Tome I, janvier-mars 1969, p. 6-31.

Herrmann, Joachim (Hrsg.) : Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert. Ein Handbuch – Neubearbeitung., Berlin, 1985.

Kudela, Jean : « Du côté des Sorabes », in : Rencontres franco-allemandes, n° 117, février-mars 1982, p. 14-15 et n° 118, mai-juin 1982, p. 8-9.

Kudela, Jean : « Défense et illustration de la sorabistique », in : Rencontres franco-allemandes, n° 126, mars-avril 1983, p. 20-21.

Morisset-Andersen, Christiane : Le rêve de la rivière Sprée : À la découverte des Sorabes, un peuple slave ignoré, Les 2 encres, 2003.

Pech, Edmund ; Scholze, Dietrich (Hrsg.) : Zwischen Zwang und Beistand, Schriften des Sorbischen Instituts, Bautzen, 2003.

Préaux, Philippe : « Une minorité nationale : Les Sorabes », in : Connaissance de la RDA, 1978, p. 96-108.

Sanguin, André-Louis : « Les Sorabes de l'ex-R.D.A. après la fin du communisme : la recomposition territoriale du plus petit des peuples slaves ». In: Revue des études slaves, Tome 68, Fascicule 1. p. 55-68.

Scholze, Dieter : « Die Situation der Sorben in Vergangenheit und Gegenwart, in : Europa Regional 10 (2002) 2.

Yèche, Hélène : « La revue Rencontres franco-allemandes de 1959 à 1989 : images de la RDA en France », in : Lendemains, N°132, 2008, 120-131.

Notes

1 Ce phénomène s’explique en partie par le fait que les Sorabes bénéficient d’une maison d’édition en propre (Domowina Verlag), fondée en 1958 à Bautzen dont la mission consiste à promouvoir la culture sorabe ... Quelques exemples de publications illustrent l’intérêt pour un regard à la fois intro- et rétrospectif : Geschichte der Sorben. Von 1945 bis zur Gegenwart, VEB Domowina, Bautzen, 1977 ; Pech, Edmund ; Scholze, Dietrich (Hrsg.) : Zwischen Zwang und Beistand, Schriften des Sorbischen Instituts, Bautzen, 2003; Gross, Jurij : Nach 20 Jahren nachgefragt, Betrachtungen zur nationalen Lage der Sorben, Bautzen, 2009 ; Elle, Ludwig : Die Domowina in der DDR, Schriften des Sorbischen Instituts, Bautzen, 2010.

2 Voir sur ce sujet l’ouvrage de Herrmann, Joachim (Hrsg.) : Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert. Ein Handbuch – Neubearbeitung., Berlin, 1985.

3 Cf. Site Internet du Land de Brandebourg : /www.mwfk.brandenburg.de, page consultée le 20 juin 2011.

4 Revue de l’association Échanges franco-allemands, fondée à Paris en avril 1958. Le premier numéro paraît à l’automne 1959. Cf. Yèche, Hélène : « La revue Rencontres franco-allemandes de 1959 à 1989 : images de la RDA en France », in : Lendemains, N°132, 2008, 120-131.

5 Connaissance de la RDA est une revue universitaire fondée en 1974 par le germaniste Gilbert Badia (1916-2004) dans le cadre de l’université de Paris VIII-Saint-Denis. La revue, publiée jusqu’en 1991 (n°1 à 31) émanait d’une initiative de la société civile visant à prendre en charge la connaissance de la RDA jugée insuffisante, même après la reconnaissance officielle du deuxième État allemand par le gouvernement français en février 1973.

6 Il faut toutefois reconnaître à cette association une indépendance relative puisqu’elle ne fut sans doute jamais considérée comme organe de masse du PCF à l’instar de France-URSS par exemple, comme l’indique l’historien Christian Wenkel : « « Bien que le secrétaire général de cette association soit un communiste, il paraît difficile de ne voir dans cette association qu’une simple filiale du PCF.Il semble qu’on ne puisse pas l’assimiler à des associations de type France-URSS, où l’influence du PCF était beaucoup plus nette. Quand on considère la composition du comité national de cette association, il est évident qu’elle intégrait un horizon politique plus vaste qui allait des communistes aux gaullistes, en passant par l’éventail de toute la gauche. » Cf. Wenkel, Christian : « Les relations entre la France et la « patrie de Brecht ». La France et les Français face à l’action culturelle de la RDA et la Culture est-allemande 1954-1970 », in : Antoine Marès (éd.), Culture et politique étrangère des démocraties populaires, Paris, 2007, p.47- 62, ici p.58-59.

7 http://www.echanges-franco-allemands.org

8 « Gesetz zur Wahrung der Rechte der sorbischen Bevölkerung ». Cf. Scholze, Dieter: « Die Situation der Sorben in Vergangenheit und Gegenwart, in : Europa Regional 10 (2002) 2.

9 Cf. Castellan, Georges : La République démocratique allemande, Paris : PUF, 1987 [1961], p. 32. Artikel 40 der DDR-Verfassung von 1968 in seiner Fassung von 1974 : « Bürger der Deutschen Demokratischen Republik sorbischer Nationalität haben das Recht zur Pflege ihrer Muttersprache und Kultur. Die Ausübung dieses Rechts wird vom Staat gefördert. »

10 Cf. Elle, Ludwig : « Der Minderheitenschutz in Deutschland im 20. Jahrhundert », in : Pech, Edmund ; Scholze, Dietrich (Hrsg.) : Zwischen Zwang und Beistand, Schriften des Sorbischen Instituts, Bautzen, 2003, p. 130-148.

11 Cf. Artikel 11 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, 1949 : « Die fremdsprachigen Volksteile der Republik sind durch Gesetzgebung und Verwaltung in ihrer freien und volkstümlichen Entwicklung zu fördern ; sie dürfen insbesondere im Gebrauch ihrer Muttersprache im Unterricht, in der inneren Verwaltung und in der Rechtspflege nicht gehindert werden. » Ibid., p. 139.

12 Ibid., p. 140.

13 Sanguin, André-Louis : « Les Sorabes de l'ex-R.D.A. après la fin du communisme : la recomposition territoriale du plus petit des peuples slaves ». In: Revue des études slaves, Tome 68, Fascicule 1. p. 55-68, cit. p. 61.

14 Il est tout à fait symptomatique de noter que, au-delà des frontières de la RDA, les Sorabes furent tout aussi méconnus que leur pays d’adoption comme le confirme le titre d’un ouvrage récent paru sur cette minorité : Morisset-Andersen Christiane : Le rêve de la rivière Sprée : À la découverte des Sorabes, un peuple slave ignoré, Les 2 encres, 2003.

15 Une deuxième série de timbres dédiés à la culture sorabe fut d’ailleurs éditée en 1982, consacrée cette fois à différentes coutumes folkloriques sorabes dont le célèbre mariage des oiseaux ("Vogelhochzeit").

16 Allusion au titre de l’ouvrage pionnier mais néanmoins de propagande publié par G. Badia et P.Lefranc : Un pays méconnu : la RDA, Dresde : Zeit im Bild, 1963.

17 Professeur de droit, il a été conseiller général des Alpes-Maritimes dans le groupe du Parti communiste français, et a publié : La République démocratique allemande (R.D.A.), Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), 1973.

18 Cf. Charvin, Robert : « Droits de l’homme : de grands pas en avant », in : Rencontres franco-allemandes, n° 82, septembre-octobre 1974, p. 6.

19 Cf. Pech, Edmund : « Eine Vorzeigeminderheit ? Die Sorben in der DDR », in : Zwischen Zwang und Beistand, op.cit., p. 102-129, cit. p. 104.

20 Ibid., p. 108.

21 Alors que le groupe des Sorabes est particulièrement surreprésenté à la Chambre du Peuple de la RDA (Volkskammer) avec cinq députés, ce qu’il faut effectivement porter au crédit du régime.

22 Cf. Charvin, Robert, op.cit., p. 6.

23 Cf. Préaux, Philippe, « Une minorité nationale : Les Sorabes », in : Connaissance de la RDA, 1978, p. 96-108, cit. p. 98-99.

24 Ibid., p. 106.

25 Ibid., p. 107-108.

26 Ce terme désigne le positionnement de la République fédérale en matière de politique extérieure et renvoie à la notion de Alleinvertretungsrecht (droit exclusif de représentation) tel que ce droit fut défini dans la Déclaration de Londres du 3 octobre 1954 par les Trois Puissances occidentales, considérant « le Gouvernement de la République fédérale comme le seul gouvernement allemand librement et légitimement constitué et habilité, de ce fait, à parler au nom de l’Allemagne, en tant que représentant du peuple allemand dans son ensemble ». Cf. Grosser, Alfred : « L’Allemagne des incertitudes », Revue d’Allemagne, Tome I, janvier-mars 1969, p. 6-31, ici p. 12.

27 Cf. Rencontres franco-allemandes, n° 107, septembre-octobre 1979, p. 10-11.

28 Ibid., p.10.

29 Les numéros suivants de la revue Rencontres franco-allemandes, tous publiés entre 1982 et 1989 contiennent un ou plusieurs articles sur la minorité sorabe en RDA : numéro 117, 118, 126, 128, 134, 136, 138, 139, 144, 145, 146, 151. Les sujets traités vont de l’œuvre de Jurij Brězan, aux festivals de la culture sorabe en passant par une recette de pâtisserie sorabe, des comptes rendus de voyage en Lusace, jusqu’à la présentation d’une partition manuscrite sorabe découverte à la Bibliothèque nationale…

30 Cf. Kudela, Jean : « Du côté des Sorabes », in : Rencontres franco-allemandes, n° 117, février-mars 1982, p. 14-15 et n° 118, mai-juin 1982, p. 8-9.

31 Il faut préciser que ces dispositions ont été reconduites dans le cadre du Traité d’unification de 1990 à l’article 35 sur la culture, la nouvelle République fédérale ne le cédant en rien à l’ancienne RDA sur le plan de la préservation des minorités nationales, telle qu’elle est inscrite dans le cadre européen (« Convention (européenne) des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (1950) ; « Charte européenne des langues régionales ou minoritaires » (1992) ; « Convention-cadre sur la protection des minorités nationales » (1995)).

32 « Dossier Brězan », in : Connaissance de la RDA, n°22, juin 1986, p. 7-54.

33 Cimaz-Martineau, Geneviève : « Jurij Brězan – Socialisme et tradition sorabe dans le roman Mannesjahre », in : Connaissance de la RDA, n° 22, juin 1986, p. 15-25, ici p. 17-18.

34 Ibid. p. 25.

35 Le terme Neues Forum désigne un des mouvements de citoyens en RDA, autour duquel s’articula l’opposition au régime à l’automne 1989. Il fut fondé le 9 septembre 1989 dans la maison de la veuve de Robert Havemann à Grünheide près de Berlin et publia le 10 septembre l’appel « Die Zeit ist reif – Aufbruch 89 ». Parmi les personnalités les plus marquantes du mouvement on compte Katja Havemann, Bärbel Bohley, Jens Reich.

36 Cf. Kudela, Jean : « Défense et illustration de la sorabistique », in : Rencontres franco-allemandes, n° 126, mars-avril 1983, p. 20-21.

37 Jean Kudela est chargé de cours de culture sorabe à l’INALCO dont l’association fait la promotion : voir encart publicitaire dans Rencontres franco-allemandes, n° 134, novembre-décembre 1985, p. 12.

38 Jean Kudela soulignait en 1986 que « seul l’INALCO a chez nous une structure permanente consacrée à l’études des Sorabes : le Groupe Sorabes au sein du Centre d’Etude des Civilisations de l’Europe Centrale et du Sud-Est dont Georges Castellan est le directeur ». En 1985, les Cahiers de Civilisation de l’Europe Centrale et du Sud-Est avaient d’ailleurs publié pour la première fois en français une riche monographie sur « Les Sorabes ou Serbes de Lusace ».

39 Rencontres franco-allemandes, n° 134, novembre-décembre 1985, p. 15.

40 Cf. Pech, Edmund, op.cit., p. 110 : « Allerdings wurden einzelne Veranstaltungen plakativ mit politisch-ideologischen Zielen verknüpft. »

41 Cf. « Jurij Koch, écrivain sorabe », in : Rencontres franco-allemandes, n° 145, janvier-février-mars 1988, p. 22-23.

42 Cf. Rencontres franco-allemandes, n° 146, avril-mai-juin 1988, p. 20-21.

43 La revue Rencontres publia un extrait de ce roman dans la rubrique « Sorabes » du numéro 151, p. 22-23. Cette rubrique annonçait également pour le numéro suivant le compte rendu du VIIe Festival de la culture sorabe qui eut lieu à Bautzen du 31 mai au 5 juin 1989. Or l’histoire en décida autrement. Il faudra attendre le printemps 2005 pour que le cercle des Amis de la Lusace soit à nouveau mentionné dans la revue Rencontres (n°184, p. 2).

44 Cf. Entretien avec l’auteur.

45 Cf. Prunitsch, Christian : « Sorbische Literatur nach 1945 », Electronic Library of Sorbian-Serbian cultural ties : http://www.rastko.rs/rastko-lu/uvod/cprunitsch-literatur_ger.html (page consultée le 6 mai 2009). « Die im Literaturverständnis des Sozialistischen Realismus wichtige Einbindung der Tradition gestaltet sich im sorbischen Fall umso leichter, als die zentralen thematischen Bereiche der sorbischen Literatur, nämlich Patriotismus, Religion und Folklore, in den bestimmenden Parametern des Sozialistischen Realismus wiedergefunden werden können: Parteilichkeit, kommunistische Teleologie und Volkstümlichkeit bzw. Volksverbundenheit. Dies erleichtert den Übergang von einer ideologisch definierten nationalpatriotischen zu einer ebenso ideologisch definierten sozialistischen Literatur. »

46 Ibid. : « Die Nähe der traditionellen sorbischen Literatur zu dem künftigen Aufbaupathos, zu dessen prominentestem Vertreter sich Jurij Brězan wenige Jahre später aufschwingen wird. »

47 Comme le fait justement remarquer l’historien Eric Hobsbawm, il y avait là un quasi paradoxe que la politique d'image de la RDA permet cependant d'expliquer : « Les révolutionnaires ont été très conscients de la force du nationalisme et se sont engagés idéologiquement dans l’autonomie nationale, même quand elle n’était pas vraiment souhaitée, comme chez les Sorabes, Slaves de Lusace dont la langue dépérit lentement en dépit des admirables efforts pour la soutenir de la République démocratique allemande pendant sa période d’existence indépendante. », in : Hobsbawm, Eric, Nations et nationalismes depuis 1870, Traduit de l’anglais par Dominique Peters, Paris : Gallimard, 1992, p. 233.