- Accueil

- > La revue

- > Numéro 2

- > Imaginaire slave et espaces interculturels : dépla ...

- > Le middleground de la côte nord-ouest : gestion de l’espace américain de l’empire russe

Le middleground de la côte nord-ouest : gestion de l’espace américain de l’empire russe

Par Catherine de Lanfranchi-Wrangel et Alexis de Wrangel

Publication en ligne le 06 juin 2013

Résumé

The Russian adventure in America starts when the French one in the Great Lakes Region ends. Unlike the Anglo-Saxon’s one, the Russian colonialism has many similarities with the French. The goal of the present paper, after an overview of the relationships between the Russians and the Natives, is to compare both colonialisms in order to define whether we are facing borrowings or rather a convergence of methods induced by other factors. Territories under the administration of the Russian-American Company formed peculiar and original cultural spaces in the bosom of the Russian Empire. This Middleground was characterized by cultural exchange in the fields of food, language, and clothing. The most interesting of these exchanges is the transfer of non-Russian cultural items of the Empire to the American space.Fort Ross (California) should be specially mentioned as a microcosm inhabited not only by various ethnical groups of the Empire, but also by Natives and other groups (Anglo-Saxons, Hawaiians…) ; it raises the question of the existence of a Chinook Jargon specific to this colony. In conclusion, the analogies between French and Russian policies in America seem to come from the fact that both countries adopted a pragmatic approach of the American space and practiced the same type of colonialism (Exploitation Colonies as defined by Jürgen Osterhammel).

История русской Америки начинается когда кончается французская в районе Великих Озер. В противоположность англо-саксонского мира, российский колониализм имеет много сходств с французским. Цель настоящей статьи, после краткого обзора соотношений Русских с туземцами – сравнить эти виды колониализма для определения причины сходств : освоение или сходимость мер из-за других факторов. Под администрации Русско-американской Компании, эти территории составили особенные и оригинальные пространства в недрах Российской Империи. Этот Middleground характеризуется обменом кулинарных, лингвистических и культурных обычаев. Самое интересное – перевод инородных культурных элементов российской империи в американское пространство. Надо упомнить поселение Росс (Калифорния), микрокосмос обитаемый не только разными народами империи, но также туземцами и другими народами (англо-саксонцы, гавайцы и т.п.); оно задает вопрос о существовании местного жаргона, аналог ChinookJargon. В итоге, сходства между французскими и русскими политиками в Америке происходят из прагматичекого подхода к американскому пространству и сходимости мер, вызванной типом колониализма (Beherrschungskolonien Остергаммеля).

L´aventure russe en Amérique commence quand se termine la française dans la région des Grands Lacs. À la différence de celui des Anglo-saxons, le colonialisme russe en Amérique présente beaucoup d’analogies avec celui de la France. Le présent article, après un survol des rapports entre les Russes et les populations autochtones, se propose d’en faire une comparaison afin de déterminer s’il s’agit d’emprunts ou plutôt d’une convergence de méthodes induites par d’autres facteurs. Les territoires sous l’administration de la Compagnie Russo-Américaine ont constitué des espaces culturels particuliers et originaux dans la dimension de l’empire russe. Ce middleground se traduisit par un transfert dans les deux sens d’usages culinaires, linguistiques ou culturels. Le cas le plus intéressant est le transfert d’éléments culturels non russes de l’Empire à la dimension américaine, qu’ils soient linguistiques ou vestimentaires. Une mention spéciale doit être faite de l’établissement de Ross (Californie). Microcosme où se côtoyaient non seulement les différentes ethnies de l’empire mais aussi les autochtones et différentes autres ethnies (Anglo-saxons, Hawaïens…), il pose le problème de l’existence d’un Chinook Jargon propre à cette colonie. En conclusion, les analogies entre les politiques françaises et russes en Amérique semblent avant tout provenir d’une approche pragmatique de l’espace américain et d’une confluence de méthodes induites par le type de colonialisme (Beherrschungskolonien d’Osterhammel).

Mots-Clés

Table des matières

Texte intégral

1. Introduction

1L’aventure russe en Amérique (1741-1867) commence quand se termine la française dans la région des Grands Lacs (1650-1763) et, comme celle-ci, brillamment étudiée par Richard White1, ne durera qu’un peu plus d’un siècle. Comme dans le cas des Algonquiens à la suite du départ des Français2, les autochtones des colonies russes, et les Tlingit en particulier, seront considérés par les Anglo-saxons comme gâtés par les Russes3. À la différence de celui des Anglo-saxons, le colonialisme russe en Amérique présente de nombreux points communs avec celui de la France dans la région des Grands Lacs. La présente communication, après un survol des rapports entre les Russes et les populations autochtones, se propose d’en faire une comparaison afin de déterminer s’il s’agit d’emprunts ou plutôt d´une convergence de méthodes induites par d’autres facteurs.

2C’est au retour de la deuxième expédition Behring que l’expansion russe vers les rivages du Nouveau Monde commença par l’archipel des Aléoutiennes. L’affaire ne fut tout d’abord menée que par des particuliers, puis des compagnies plus importantes4, avant la création de la Compagnie Russo-Américaine (RAK) par édit de Paul Ier en 1799. C’est en 1784 que le marchand Chélikhov fonda le premier établissement pérenne à Kodiak5.

3Très tôt, les différents acteurs de cette colonisation se sont intéressés aux us et coutumes des populations locales, qu’ils aient été officiers de marine (Sarytchev, Davydov pour Kodiak6, Golovnin7, Wrangell8 et Lütke9 pour les colonies américaines en général) ou prêtres missionnaires (Véniaminov10 pour les Aléoutes et Kamensky11 pour les Tlingit).

2. La politique de l’Empire en Amérique et dans le Pacifique

4La politique russe en Amérique et dans le Pacifique a en fait été très réservée, comme en témoignent les instructions faites par le Collège de l’Amirauté en 1785 à Billings :

«Pour flatter [les chefs autochtones], vous suspendrez à leur cou quelqu’une des médailles qui vous sont remises à cet effet12. […] Vous prendrez des renseignements sur la nature de leur religion et sur leurs idoles, que vous aurez bien soin de ne laisser insulter ni détruire par aucune des personnes qui sont sous vos ordres. […] Lorsque […] vous serez bien sûr qu’ils ne sont sujets d’aucune puissance européenne, […] après avoir obtenu cette permission, vous choisirez l’un des poteaux préparés à Okhotsk, et sur lequel seront peintes les armes de la Russie, et vous y ferez graver le temps de la découverte du lieu, quels en sont les habitants, leur volontaire soumission à la Russie [Article XVI]. […] Toutefois, il vous est défendu pour cela [percevoir le tribut] d’user de toute espèce de contrainte, et de vous venger des légères insultes que vous pourriez éprouver de la part des sauvages. […Vous devez] inspirer de la crainte aux sauvages, et prévenir l’effusion de sang […]. Nous ne saurions donc vous recommander assez d’agir envers eux avec douceur et avec bonté, et de n’avoir recours à des moyens violents que lorsqu’un danger imminent vous y forcera. Soyez toujours prêt à vous défendre ; mais que vos armes vous servent à effrayer, non à exterminer les malheureux sauvages. En cas d’agression de leur part, tâchez d’en prendre un ; faites des caresses et des présents à ce prisonnier ; suspendez une médaille à son cou ; dites-lui que vous lui donnez cette décoration parce que vous voulez en faire votre ami. [Article XVII]13.»

5L’expansion russe dans cette partie du monde n’a pratiquement en fait été que le fruit d’entreprises individuelles, à l’exception notable des expéditions Behring et Billings. C’est à Chélikhov que l’on doit le premier établissement russe en Amérique en 1784 et à A. A. Baranov, pour le compte de la RAK, que l’on doit les établissements de Saint-Paul (Kodiak), Novo-Arkhangelsk (Sitka, 1804) et Ross (Californie, 1812), les autres tentatives d’expansion ultérieures n’ayant été que le fait d’entreprises individuelles (Khvostov et Davydov aux Kouriles en 1806, Schäffer à Kauai [Hawaii, 1815-17], Zavalichine en Californie en 1824), toutes désavouées par le gouvernement.

6L’usage de « certificats », largement répandu en Nouvelle-France et en Nouvelle-Angleterre aux XVIIe et XVIIIe siècles, semble avoir été introduit très tôt par les promychlénniki et c’est probablement de tels certificats précisant que les populations locales étaient soumises à l’Empire russe qui ont été, par deux fois (à Kodiak et Ounalachka), transmis à James Cook :

«Une corde a été lancée du navire à laquelle il [un Alutiiq] fixa une fine petite boîte […] Quand elle fut ouverte par accident, on y trouva une feuille de papier pliée soigneusement avec quelque chose d’écrit dessus en langue russe, comme nous le supposâmes. La date de 1778 y était en en-tête ; et, dans le corps du texte, référence était faite à l’année 177614.»

7Beaucoup de tels certificats nous sont parvenus :

«Le présent [certificat] est donné au toïon de Stikine Kek-khal-tsetch [Kektl´tsech]à l’occasion de l’octroi d’une décoration (Alliés de la Russie) en reconnaissance de son zèle vis-à-vis des Russes et de la cession à la Compagnie Russo-américaine d’une parcelle de terre pour la construction d’un fort15 à l’endroit même où se trouvait sa propre demeure, endroit pour lequel la Compagnie l’a payé, ce pourquoi il restera Sa propriété éternelle et inaliénable. En attestation de quoi est donné au toïon Kek-khal-tsetch ce certificat sous ma signature et sceau. Au port de Novo-Arkhangelsk, sur la côte Nord-Ouest de l’Amérique, le 12 mai 1834. DE SA MAJESTE IMPERIALE, MON BIENVEILLANT EMPEREUR, capitaine de vaisseau […] B. Wrangell16.»

3. Le territoire

Le cadre territorial

8Territoires sous l’administration de la RAK à compter de 1799, les limites de l’Alaska n’ont été fixées que tardivement par le traité russo-britannique de 1825 (141° E jusqu’au mont St. Elias, puis la côte et les îles jusqu’à 54°40’ N), alors que celles de Fort Ross (Haute Californie) n’ont jamais bien été définies.

Le cadre juridique

9Les citoyens russes à part entière, tout comme les habitants autochtones « Aléoutes », étaient soumis à la législation russe qui ne faisait pas de différence entre eux, comme nous le montre le cas de promychlénniki coupables d’assassinat d’Aléoutes : « Névidimov rentré dans son pays, l’affaire fut découverte. Névidimov, Stépane et Kondakov furent tous trois mis en prison à Okhotsk [1787]. […] Ils y étaient encore au moment où Kôdayû et les siens repartaient au Japon [1792]17. »

10Le problème s’est posé pour un Canadien français du nom d’Urbain Héroux, suspecté du meurtre de John McLoughling Jr., chef de Fort Stikine en 1842, alors cédé en bail à la Hudson’s Bay Company (HBC), comme nous le rapporte George Simpson :

«Selon mon opinion, la juridiction canadienne […] ne s’étend pas à l’Amérique russe ; et, d’autre part, je savais que les Russes n’avaient pas de cour criminelle en Amérique ; cependant, en même temps, je n’étais absolument pas certain que, même s’ils avaient un tel tribunal, ils se considéreraient compétents pour un crime qui ne les concernait aucunement. En ces circonstances, je décidais d’emmener Héroux avec moi à Sitka, mesure de toute manière de moindre mal que de le laisser libre…18»

11Quelque temps plus tard, visitant la redoute Ozersky, Simpson rencontra le suspect s’y promenant en toute liberté. À sa question, on lui répondit qu’il n’était pas d’usage de « mettre aux fers quiconque avant sa condamnation19 ». De fait, seul le tribunal d’Okhotsk était compétent en matière pénale et le transfert, soit du tribunal à Sitka, soit du présumé coupable et des témoins à Okhotsk, se trouvait hors de prix. Les autorités locales, face à un meurtre, fait plutôt rare d’ailleurs, se bornaient à déporter le suspect à l’autre bout de la colonie, comme cela fut le cas de quelques créoles et Tlingit suspectés de meurtre et envoyés à Kodiak.

12Le cas de la cession de la côte continentale de la panhandle au sud du cap Spencer en bail à la Hudson’s Bay Company20 présente aussi le cas particulier qu’il prévoit une neutralité des contractants en cas de conflit entre les empires britannique et russe (articles 7 et 8), ainsi que l’évacuation éventuelle des postes de la HBC par la RAK. Cette neutralité sera renforcée par un accord intergouvernemental par la suite : les territoires de la RAK et de la HBC resteront neutres lors de la guerre de Crimée, alors même qu’une tentative de débarquement franco-britannique aura lieu à Pétropavlovsk-Kamtchatsky ! En outre, la RAK enverra tous les ans un vaisseau pour inspecter les termes de l’accord et contrôler le traitement des Indiens locaux par la HBC.

4. La population des colonies

13Contrairement aux Français qui ont rencontré dans la région des Grands Lacs des populations fortement déstabilisées par les guerres iroquoises (1648-1653), les Russes se sont trouvés confrontés à des sociétés très hiérarchisées et organisées, comme le montre le tableau 1.

Tableau 1

|

« Aléoutes » (fin XVIIIe s.) |

« Koloches » (début XIXe s.) |

Algonquins* (fin XVIIe s.) |

|

Société hiérarchisée |

Société fortement hiérarchisée |

Société déstabilisée par les guerres iroquoises |

|

Villages familiaux |

Kwáan, villages multi-claniques |

Villages multi-nationaux |

|

Patrilinéarité avec restes de matrilinéarité |

Matrilinéarité |

Patrilinéarité |

|

Endogamie |

Exogamie institutionnelle (moieties, « moitiés ») |

|

|

Esclavage (Kajury) |

Esclavage (Kalgi, goox) |

« Relevage des morts » |

|

Partage des richesses |

Distribution des richesses ritualisée (Potlatch) |

Distribution des richesses informelle |

|

Anthropophagie inconnue |

Anthropophagie rejetée |

Anthropophagie attestée |

14*Y compris les Hurons, population iroquoienne.

Les Créoles

15À côté des colons russes, venus en général pour une période de cinq ans seulement, s’est constituée une population métisse, fortement encouragée par les autorités afin de former une classe d’employés bilingues.

«Les Créoles (enfants de Russes et d’Autochtones) forment dans la colonie une classe (Сословiе) particulière et jouissent de tous les privilèges accordés à la bourgeoisie (Мещанство) en Russie ; ils ont l’avantage sur cette dernière de ne pas être assujettis à l’impôt ni à aucune obligation envers l’État, mais doivent servir la Compagnie 10 ans s’ils ont été éduqués par celle-ci21.

16En 1830, Russes et Créoles ne représentaient qu’une population d’un millier d’individus pour tout le territoire des colonies (voir tableau 2).»

Tableau 2

|

|||||||||||||||

|

Russes |

495 |

36 |

41 |

4 |

5 |

||||||||||

|

Créoles |

450 |

466 |

10 |

15 |

63 |

||||||||||

|

« Aléoutes » |

4376 |

4543 |

42 |

15 |

26 |

||||||||||

|

Indiens (Kashaya) |

35 |

37 |

94 |

||||||||||||

17*de moins de 16 ans.

18Parmi la mosaïque ethnique que constituent les colonies russes d’Amérique, ce sont les « Aléoutes » et les « Koloches » avec lesquels les Russes ont eu le plus de contacts.

Les « Aléoutes »

19Dans leur Drang nach Osten, les premiers « Américains » que les Russes rencontrèrent furent les Aléoutes, dont l’ethnonyme proviendrait de la désignation kamtchadale (itelmen) des habitants des îles du Commandeur ou Proches (Near Islands)24. Ils utilisèrent par la suite le terme d’« Aléoute » pour les Alutiit (Sugpiat) de Kodiak et du Prince William Sound. Les premiers contacts, après une confrontation armée (1763), se sont limités à la perception du yassak (tribut en peaux), puis par l’enrôlement des « Aléoutes » de 18 à 50 ans dans la Compagnie Russo-Américaine pour une période de trois ans (situation en 183025). Toutes les statistiques les incluent dans la population des colonies, aux côtés des Russes et des Créoles, ce qui en fait des sujets de l’Empire, mais à un titre quelque peu différent des Inorodtsy de la Sibérie.

Les « Koloches »

20Le terme désigneavant tout les populations na-déné de lapanhandle (Tlingit et Haida), puis sera appliqué aux populations athabasques de l’intérieur. L’origine de l’appellation « Koloches » (Kaljuži, Koljuži, Koljuši, Kaloši, Kološi) est toujours sujette à discussions26 ; pour notre part, il viendrait du russe kološa, chausses, « partie inférieure des pantalons » (Dahl). En effet, contrairement aux « Aléoutes » qui ne portaient rien sur leurs jambes sous leur parka, les premières représentations des Tlingit les montrent souvent habillés de chausses de cuir montant jusqu’aux genoux27. Peuple fortement hiérarchisé et guerrier, ils ont donné beaucoup plus de fil à retordre aux Russes que les Aléoutes : destruction du Mihajlovskij redut en 1802, suivie de la défaite de l’Indian River en 1804 par Baranov et Lisiansky, attaque de l’artel aléoute de Roquefeuil en 1818, guerre intestine des clans Kaagwaantaan (Sitka) – Naanyaayée (Stikine) en 1852 où des Russes ont été des victimes collatérales et dont la paix n’a été conclue qu’en... 1964. Comme ils étaient considérés comme Alliés de la Russie, les autorités ont toujours, après la bataille de l’Indian River, à l’instar des Français au Pays d’en Haut, essayé de calmer les tensions sans recourir à la force. Instituant, vers 1830, un monopole du marché de Sitka avec prix fixes, la RAK a contribué à l´enrichissement des Tlingit.

Les autres ethnies

21Les Russes auront aussi affaire à toute la mosaïque ethnique de l’Alaska, notamment en 184028 :

22Na-déné : Ugalency (Eyak, 150 personnes).

23Athabasques : Kenajcy (Tanaina, 1606) ; Mednovskie, Mednovcy ou Atnahtjane (Athna, 300) ; Kolčane ou Galčane (Tanana et Tutchone), Inkality (Ingalik), Inkjuljuhljuaty (Koyukon).

24Yupiit : Agolegmjuty (500), Kijatajgmjuty ou Kiatincy (400), Kuskokvimcy (7000).

25Iñupiat :Premier contact en 1816 (Otto v. Kotzebue sur le Rurik). Kotzebue les appelle simplement Américains (Amerikaner) et Véniaminov « les plus au nord » (samye severnye).

26Ces différentes ethnies n’ont en général posé aucun problème aux Russes, excepté les Athna, jaloux de leurs gisements de cuivre et qui entendaient en garder le monopole.

5. L’apport russe

Vocabulaire russo-américain

27Rencontrant des us et coutumes nouveaux, les Russes ont tout naturellement utilisé pour nommer les faits rencontrés dans le Nouveau Monde une terminologie empruntée aux différentes ethnies de l’Empire :

-

Du russe : Bajdara,du nom des navires du Dniepr (aussi bajdak – Dahl) ; appliqué tout d’abord aux baleinières de peau des Tchouktches et Kamtchadals, puis à celles des Aléoutes et Yupiit (alutiiq : angyaq). Bajdarka, diminutif du précédent, kayak (aléoute : iqyax, alutiiq : qayaq).

-

Des langues finno-ougriennes : Narta, narty – du finnois, komi ou sibérien de Perm (Dahl), traîneau à chiens ou rennes. Parka – du samoyède (nenets), vêtement s’enfilant par la tête ; en français un parque (1761-1860 environ), une parka, terme réintroduit de l’anglo-américain en 1932. Jukola – du komi (ou du kamtchadal selon Dahl), poisson séché.

-

Du tatar : Balagan - du perse bālāhānä, via le tatar, cabane, toute construction en bois non pérenne. Jurt, jurta – du tatar ïort, tout type d’habitation, hutte (aléoute : ulaa,alutiiq : tsheklewit - 180229, yupik-kuskokwim : enet,tlingit :hít).

-

Du toungouso-mongol : Chaman, terme qui s’internationalisera ; « jongleur » dans les textes français du XVIIe siècle concernant l’Amérique.

-

Du yakoute : toïon, chef ; torbasy (yak. eterbes), bottes en peau de renne dont l’usage dans les Aléoutiennes en a été introduit par les Russes ou les Yupiit, les Aléoutiens marchant pieds nus l’été et l’hiver dans des sacs de peau30.

-

Du paléo-sibérien (Dahl) : Lavtak, laftak, peau de phoque servant à habiller baïdares et baïdarques.

-

Du kamtchadal (itelmen) : Barabara, barabor, habitation à demi enterrée et couverte de terre (alutiiq : ciqluaq) ; le terme barabara est toujours en usage dans les Aléoutiennes. Kajur, kajurka, esclave chez les Aléoutes. Kamleja, kamlejka, vêtement imperméable fait de boyaux de mammifères marins (fox-aléoute : chigdax, alutiiq : kanglik, yupik-kuskokwim : imagnatyk - 183931).

L’apport matériel russe

28Avant tout, la grande nouveauté pour les « Américains », parallèlement à l’usage du fer (le travail du cuivre était déjà connu), a été l’introduction d’une nouvelle nourriture, notamment les céréales. Les Russes ont rapidement appris aux « Aléoutes » à faire des tourtes de saumon, comme en témoigne James Cook :

«Le 8 [octobre 1778], je reçus des mains d’un homme d’Ounalachka, appelé Derramouchk, un singulier présent, considérant l’endroit. C’était un pain de seigle, ou plutôt une tourte faite de la forme d’une miche, car elle contenait du saumon, fortement assaisonné de poivre32.»

29Si le terme de pirok (tourte, rus. pirog) est toujours utilisé par les Alutiit, les Tlingit ont reçu des Russes le cháyu (thé) et le káaxwei (café) – et aussi sawáak (chien, de sobaka). Selon la tradition tlingit, leur premier contact avec les Anóoshi (Russes) conduisit à un quiproquo :

«Ils découvrirent qu’il s’agissait d’un grand navire avec beaucoup de gens dessus. Ils furent invités à monter à bord. Ils leur firent visiter. Ils les assirent à table. Et ils leur donnèrent du riz dans un bol. Chacun reçut un bol de riz, tous les quatre. Quand ils regardèrent le riz, ils pensèrent que c’était des œufs de mouche. Certains avaient déjà éclos. C’est de l’ordure pour un Indien. En aucun cas ils n’en mangeraient. […] Les Tlingit se levèrent et dirent, « Ils veulent nous empoisonner. Sortons. »33.»

30L’apport extérieur s’est aussi évidemment concrétisé dans l’habillement et l’ornement des Américains. Avant tout, ce sont les perles de verre introduites par les Russes dans l’espace américain comme monnaie d’échange et qui ont induit une nouvelle création artistique dont les coiffes féminines de Kodiak sont le plus beau représentant. Les Russes ont aussi introduit les sukly ou cukli (de l’aléoute suklyug – dentalium), ornement de nez des Aléoutes, chez les Tlingit, ce qui, là aussi, a pu entrainer un quiproquo :

«Le goût de ces ornements produisit un incident qui est demeuré dans la mémoire de la famille du gouverneur. Un jour M. de Wrangell invite à dîner plusieurs chefs koloches ; au moment de se mettre à table, ils avaient disparu ; on les retrouve dans le magasin de la Résidence, immobiles, en extase devant une caisse de macaroni. Les tiges étaient de la grosseur du doigt, longues d'un pied et recourbées aux extrémités. Les chefs avaient passé fièrement ces objets dans le trou latéral de leurs narines et ils s'admiraient mutuellement en silence. Les explications furent inutiles ; après le repas ils emportèrent en triomphe ces nouveaux ornements34.»

31Pour honorer les chefs autochtones, les Russes leur offraient des vêtements européens, souvent de prix, ce qui a été observé par Kôdayû à Amtchitka en 1783 :

«Le chef local s’appelle toïon, sa femme toïonouchka. Ils reçoivent leurs habits de Russie et portent une parka cramoisie doublée de damas blanc et liserée d’or, des chaussures en cuir rouge et un chapeau rouge avec gland de fil d’or et bordure dorée35.»

32Aussi Elisabeth v. Wrangell, épouse du nouveau gouverneur, nous raconte son arrivée à Novo-Arkhangelsk en 1830 :

«Plus nous nous rapprochions de Sitka, plus la mer s’animait d’une multitude de Koloches qui pensaient devoir nous présenter leurs hommages dans leurs canoës frêles mais assez grossièrement sculptés. Un de ceux-ci était remarquable en ce qu’il portait la personne très illustre du toïon (prince) Naouchké [Naawushkeitl] dont la tribu [Kiks.ádi Clan] vit auprès de Novo-Arkhangelsk. Il avait l’air superbe avec ses manières koloches, habillé d’un frac, d’un gilet de soie, avec un pantalon de cavalier gris, un manteau au col rouge, une fourachka [casquette] lustrée et de gros gants de laine tricotée. Ce costume lui a été offert par Tchistiakov, ce dont il n’est pas peu fier. […] Il vint accompagné de sa suite parmi laquelle il y avait deux autres toïons, mais dans leurs habits nationaux. Ils portaient une sorte de toge romaine [une couverture Chilkat]qui leur donnait un air très majestueux36.»

33Plus intéressant est le cas du toïon Kuakhte (Kuaxte) du kwáan de Stikine qui, sous les exhortations de Véniaminov, avait accepté de libérer un jeune esclave destiné à être sacrifié lors d’un koo.éex’ (potlatch mémoriel). Déjà possesseur d’une médaille « Soyouznye Rossii », il fut suggéré de lui offrir un « caftan doré ou un autre signe de distinction37 ». Sollicité pour son avis, Wrangell recommanda « un caftan de brocart d’or et une coiffe comme un casque de chevalier ou celui porté par les montagnards du Caucase. Plus l’habit sera d’aspect militaire, mieux ce sera, selon mon avis38 ». Quel meilleur hommage rendre aux vertus guerrières d’un toïon Koloche que le choix d’un casque tchérkesse, peuple réticent à la conquête russe du Caucase, toujours inachevée en 1838 ! Hélas, il ne reçut jamais ce présent, ayant sacrifié des esclaves au potlatch suivant.

L’apport spirituel russe : l’orthodoxie

34Si les « Aléoutes » ont été christianisés très tôt par les promychlénniks, bien que la profondeur de leur foi ait été mise en doute par les visiteurs du début du XIXe siècle (Davydov, Kotzebue, Golovnin,…), les Tlingit, eux, n’ont réellement commencé à prendre la foi orthodoxe que bien après la vente de l’Alaska, dans les années 1880. Si Véniaminov pense que leur refus viendrait du fait qu’ils considéraient les « Aléoutes », déjà chrétiens, comme les goox (esclaves) des Russes39, et si le père Anatoly Kamensky met cela sur le compte de la matrilinéarité40, il semblerait que cela soit l’abandon de la crémation (« la terre est froide ») qui en soit la cause41. De fait, à travers tout l’Alaska, beaucoup de traditions du monde orthodoxe ont été assimilées par les populations locales, traditions souvent partagées avec les voisins d’obédience protestante.

35Ainsi la koljada (starring en anglais), coutume ukrainienne et biélorusse consistant à aller de maison en maison avec une étoile chanter des Christmas carols, s’est généralisée à tout l’État, des Aléoutiennes à la panhandle. Les Yupiit des embouchures du Kuskokwim et du Yukon appellent selaviq (de slava) ce qu´ils assimilent aux festivals d’hiver de l’époque pré-contact (notamment le Bladder Festival), avec la tendance au cours du siècle passé à offrir des repas de plus en plus généreux42. Sur Kodiak et la péninsule de Kenai, c’est la maskalataq (masquerade) où la Nouvelle Année chasse l’ancienne43, adaptation des svjatki, réminiscences païennes russes interdites par l’Église jusqu’à la fin du XVIIe s. Chez les Tlingit, un des moments clefs de la vie religieuse sont les paminki du 40e jour après un décès, koo.éex’ (potlatch mémoriel Tlingit) adapté à l’Orthodoxie44.

6. L’apport américain

36Nous l’avons vu, les Russes étaient arrivés en Amérique avec déjà un vocabulaire adapté à ce qu’ils allaient rencontrer, aussi un nombre très restreint de mots autochtones ont été utilisés par eux. Parmi ceux-ci, le kažim (alutiiq : qasgiq, kuskokwim : aqumnavaq), maison commune des hommes : « Après le coucher du soleil, ils se couchent tous, les hommes adultes dans le kashim, les femmes, les enfants, les vieillards, les malades et les chamans dans leurs huttes. […] Les fêtes populaires sont tenues dans le kashim45».

37L’autre emprunt est le potlatch tlingit tenu à l’occasion d’une prise de nom, de l’inauguration d’un hít (maison clanique) ou à la mémoire d’un défunt (koo.éex´), caractérisé par des sacrifices d’esclaves et une distribution ostentatoire de richesses. Arvid Adolf Etholen introduit en 1841 pour un coût de 1200 roubles une igruška à laquelle sont conviés les Tlingit. Les Indiens sont priés d’apporter des denrées pour commercer, ce que Grinev considère comme antinomique au potlatch46. Cependant, si l’on considère le potlatch dans son sens maussien, comme expression de « prestation totale de type agonistique47 », cela n’exclut aucunement l’échange, car « un même évènement social peut très bien conjuguer deux transferts de nature différente, un don et un échange48 ». Pour ce qui est de la distribution ostentatoire et de la destruction de richesses, aucun chercheur ne semble avoir réalisé que les premiers observateurs du fait étaient des missionnaires protestants et que ses commentateurs (à commencer par Boas) provenaient, et proviennent toujours, en grande majorité du même monde, pour lequel tout bien, tout don (à tous les sens du terme) vient de Dieu, et en conséquence tout gâchis de bien est un péché49. Nul doute que la dimension destructrice de biens (couvertures déchirées, « Cuivres » jetés à la mer) les ait fascinés et choqués, et que, jusqu’à une date récente, seule l’approche économique du potlatch/don ait été étudiée50. Par ailleurs, l’aspect « gâchis » du potlatch n’a semblé particulièrement émouvoir aucun des observateurs russes, qu’ils aient été prêtres orthodoxes (Véniaminov, Kamensky) ou même laïcs luthériens (Wrangell, Lütke, Etholen), contrairement au sacrifice humain.

7. Fort Ross51

38Une mention spéciale doit être faite de l´établissement de Ross (Haute-Californie), fondé en 1812 et dont le territoire n’a jamais bien été défini, où seuls les bâtiments étaient propriété de la RAK et dont seul l’usufruit revenait aux Russes, les Indiens en ayant gardé la nue-propriété. Oasis d’ordre et de culture aux confins d’une Nouvelle-Espagne en déshérence selon différents visiteurs, le navigateur français Duhaut-Cilly nous en a laissé une des descriptions les plus précises :

«De l’endroit où nous avions mis en panne, l’établissement avait un aspect bien différent des Présidios de la Californie, images de la grossièreté des arts et de la négligence dans l’exécution. Des toits bien faits, des maisons d’une forme élégante, des champs bien ensemencés et entourés de palissades, donnaient à ce lieu un air tout européen52.

C’est une grande enceinte carrée, entourée d’une palissade en madriers de vingt pieds de hauteur, solidement établie, et couronnée d’un cheval de frise d’un poids et d’un volume proportionnés. Aux angles du Nord-Est et du Sud-Ouest, sont deux tourelles de forme exagone [sic], percées de sabords, de meurtrières et de barbacanes […] Une belle maison pour le Commandant ou Directeur, de jolis logements pour les chefs subalternes, de grands magasins et des ateliers, occupent le carré […] Au dehors du carré sont rangées ou disséminées de jolies maisonnettes de soixante colons russes, les cabanes aplaties de quatre-vingt Kodiaks, et les huttes coniques d’autant d’Indiens indigènes53.»

39C’était un microcosme où se côtoyaient non seulement les différentes ethnies de l’empire (Russes, Finlandais, Yakoutes, Aléoutes…54), mais aussi les autochtones (Pomos et Miwoks) et différentes autres ethnies (Anglo-saxons, Hawaïens, voire un inventeur Afro-américain qui « construisit deux modèles de batteuse55 »).

Relations avec les Espagnols

40Les relations des Russes avec leurs voisins de la Nouvelle-Espagne, puis du Mexique, ont toujours été empreintes d’ambigüité : si le gouvernement de Haute Californie, resté légitimiste, a vu d’un bon œil l’installation d’alliés en 1812, il se remit à revendiquer le territoire après la chute de Napoléon. Aux protestations répétées des Espagnols, Ross répond que c’est du ressort de Novo-Arkhangelsk, le gouverneur que c’est la cour de Saint-Pétersbourg qui décide et celle-ci fait valoir à l’ambassadeur d’Espagne le caractère de société privée de la RAK. Pourchassant les artels chassant dans le golfe de San Francisco, les Espagnols firent quelques prisonniers :

«Je fus surpris de voir, dans leurs maisons, des tables et des bancs de bonne facture. Demandant où ils s’étaient procuré ces meubles, Don Louis me dit qu’ils étaient le fruit du travail d’un des Kodiaks, prisonniers lors d’une chasse à la loutre56.»

41Russes et Espagnols ont malgré tout trouvé un modus vivendi : nonobstant l’interdiction par Madrid aux colonies de faire du commerce avec des étrangers sans son accord, les missions espagnoles de Haute Californie ont été le grenier à blé des colonies russes, et les Russes ont, à plusieurs reprises, aidé le presidio de San Francisco et les missions lors d’un raid chilien ou d’attaques indiennes.

«Des soldats espagnols arrivèrent de la mission de San Francisco Solano avec une lettre pour Mr. Schmidt, dans laquelle le Padre José Altimira écrivait qu’un jour où il était hors de la mission, les Indiens brûlèrent l’établissement nouvellement créé. Il demandait que l’on répare les outils de fer qu’il envoyait et qui avaient été endommagés par le feu57.»

Relations avec les Indiens de Californie

42« Les Russes traitent les Indiens avec la plus grande douceur, ils les payent exactement et ne les maltraitent jamais », nous dit Duflot de Mofras58. S’il est vrai que jamais les Russes ne durent soutenir une seule attaque des Pomos et Mowoks avoisinants, ceux-ci étant « généralement doux, paisibles et sans malice59 », leurs rapports doivent être pris avec circonspection. Au début de l’établissement, les Indiens venaient l’été volontairement aider les Russes à la moisson contre logement, nourriture et une chemise, mais par plusieurs fois il a fallu les y forcer par la troupe avant des réévaluations de leur salaire. Les Russes étaient néanmoins considérés, vis-à-vis des Espagnols, comme des protecteurs :

«Le chef des Indiens indépendants vivant sur la baie d’ici est venu avec un interprète et m’expliqua les affaires importantes concernant les prétentions injustes des Espagnols sur ce pays et m’a demandé que les Russes les prennent sous leur protection et s’établissent parmi eux60.»

43Si les Russes n’ont jamais défendu les Indiens contre les exactions des Espagnols, jamais ils ne leur ont livré ceux qui s’étaient enfuis des missions. L’ordre russe devait cependant régner sur leur territoire : « un garçon de Dessous-la-Mer61 à cheval et armé d’un fusil interrompit les Kashaya se réjouissant d’un meurtre par vengeance62 ».

Un Chinook Jargon local ?

«Quand l’expédition [de la HBC en 1833] s’approcha de là où les gens de Dessous-la-Mer vivaient, quelques personnes sortirent et donnèrent à la HBC quelques choses de ce qu’elles avaient à manger. Ils donnèrent de la farine […] Quelques Indiens, s’étant dirigés vers le nord, virent que ce qu’ils avaient donné avait été jeté par terre […] Une fois l’expédition passée, les Indiens et les Aléoutes se questionnèrent mutuellement sur ce qu’ils étaient. Quand ils questionnèrent les Russes, ils reçurent pour réponse, « Comment se fait-il que vous ne sachiez pas que les gens sur lesquels vous questionnez sont de votre espèce. » « Non, nous ne reconnaissons pas ces gens », dirent les Kashaya63.»

44Le texte précédent laisse à penser qu’il devait exister un Chinook Jargon à Ross, créé lors du quart de siècle d’existence de cet établissement. Et peut-être même deux : un véhiculaire russo-aléoute-kashaya, et un technique qui était celui des bouviers russo-yakoute64-espagnols (vaqueros indiens). Hélas, nous n’avons aucune donnée sur le langage utilisé entre les différents acteurs dans ce microcosme.

8. Russes sur la côte nord-ouest et Français dans le « Pays d’en Haut »

45Contrairement au monde anglo-saxon, l’empire russe présente un certain nombre de points communs avec la France de Louis XIV, tant dans ses aspects étatiques et économiques que dans sa gestion des colonies (tableau 3), bien plus qu’avec les Indes britanniques selon le parallèle fait par Dean65.

Tableau 3

|

Amérique Russe 1741 – 1867 |

« Pays d’en Haut » 1650 – 1763 |

Angleterre, États-Unis (XVIIIe-XIXe s.) |

|

Autocratie |

Royauté de droit divin |

Monarchie constitutionnelle, Démocratie |

|

Politarisme66 |

Colbertisme |

(Pré)-libéralisme |

|

Orthodoxie religion d’état |

Catholicisme religion d’état67 |

Liberté de culte, Protestantisme dominant |

|

Colonies sous l’administration d’officiers de Marine (à/c de 1818) |

Colonies sous l’administration du ministère de la Marine |

Administration civile (Bureau of Indian Affairs) |

|

Population russe minoritaire |

Population française minoritaire |

Population anglo-saxonne en expansion |

|

Promychlennikis |

Coureurs des bois |

Colons, Indian killers |

|

Forte mixité ethnique (Kreoly) |

Forte mixité ethnique (Bois-brûlés) |

Peu ou pas de mixité ethnique |

46La principale différence entre les Français et les Russes réside dans le fait que la direction de la RAK avait en principe interdit la vente d’armes, contre l’avis de nombreux gouverneurs (mais prêts de fusils aux « Aléoutes » lors des campagnes de chasse), et d’alcool aux populations autochtones. Cette dernière mesure n’ayant été que peu suivie, le rhum servant à compenser la qualité médiocre des produits manufacturiers russes face aux britanniques. Comme partout dans le monde américain, les populations locales ont dû subir les maladies jusqu’alors inconnues sur le continent, notamment les maladies vénériennes et surtout la variole, qui furent de loin la cause principale de la forte mortalité des autochtones, et ce malgré des campagnes de vaccination dès le début du XIXe siècle (les « Koloches » n’ayant accepté de se faire vacciner que lors de l’épidémie de 1835-37). Le dernier aspect positif du colonialisme russe est d’avoir créé des écoles dont, curieusement, les frais de fonctionnement sont comptabilisés comme « capital » par Khlébnikov68 : l’éducation des jeunes Créoles et Autochtones étant considérée comme un investissement.

47Selon notre recherche, rien n’indique que les Russes aient eu connaissance des méthodes employées par les Français dans le « Pays d’en Haut » un siècle auparavant, ni que le type de gouvernement des deux pays ou le rôle d’officiers de Marine aient joué un rôle prépondérant dans la convergence de l’approche des populations autochtones, approche bien différente de celle des Anglo-saxons sur la côte est et dans les plaines. A contrario, il y a analogie entre les colonialismes français et russe et celui de la Hudson’s Bay Company (alliance avec les populations autochtones, appui sur les Bois-brûlés de la Red River, dumping éventuel dans les échanges avec les Indiens pour écarter la concurrence,résistance à l’implantation de colons agriculteurs ou éleveurs69).

Un colonialisme d’emprise

48Si aucun des modèles de colonialisme de Jürgen Osterhammel70 ne peut s’appliquer à la Russie « continentale » (Sibérie, Caucase, Asie Centrale71), le modèle de « Colonies d’emprise » (Beherrschungskolonien, Exploitation Colonies dans l’édition anglaise), caractérisées par :

49- un profit économique comme but (par monopole commercial, exploitation des ressources minières, levée de tribut, pas d’agriculture !) ;

50- principalement une présence coloniale insignifiante en la personne de fonctionnaires, soldats et marchands envoyés pour un temps déterminé, pas de colons !

51- un gouvernement autocratique par la métropole (gouverneurs) avec des éléments de paternalisme envers les populations autochtones72 ;

52et par une « immigration européenne men[ant] à une société citadine mixte avec une minorité créole dominante73 » ; ce modèle s’applique parfaitement aux colonies russes comme aux françaises et à la HBC en Amérique septentrionale.

53Le type de colonialisme appliqué par les Russes sur la côte nord-ouest, basé sur le compromis et la négociation, est, comme le français dans le « Pays d’en Haut », une adaptation pragmatique aux buts que se sont fixés les deux nations, l’exploitation des fourrures du continent nord-américain.

Bibliographie

Bibliographie

Berkh, V.N., A chronological History of the Discovery of the Aleutian Islands, Kingston, Limestone Press, 1974.

Bolkhovitinov, N.N. (dir.). Istorija Russkoj Ameriki 1732-1867, Moscou, Meždunarodnye otnošenija, 1999.

Cook, James, A Voyage to the Pacific Ocean, undertaken, by the Command of His Majesty, for making Discoveries in the Northern Hemisphere, London, Nicol & Cadell, 1785.

Dauenhauer, N.M., Dauenhauer, R., Black, L.T. et al., Russians in Tlingit America, Seattle, University of Washington Press, 2008.

Davydov, Gavriil Ivanovič; Dvuhkratnoe putešestviev Ameriku morskih oficerov Hvostova i Davydova, Saint-Pétersbourg, Morskaja Tipografija, 1802.

Dean, J.R., « “Uses of the Past” on the Northwest Coast : The Russian-American Company and Tlingit Nobility, 1825-1867 », Ethnohistory, no 42, 1995.

Duflot de Mofras, Exploration du territoire de l’Orégon, des Californies et de la mer Vermeille exécutée pendant les années 1840, 1841 et 1842, Paris, Arthus Bertrand, 1844, t. II, p. 6.

Duhaut-Cilly, A. Voyage autour du monde, principalement à la Californie et aux îles Sandwich, pendant les années 1826, 1827, 1828 et 1829, Paris, Arthus Bertrand.

Essig, E.O., Ogden, A. et Dufour, C.J. Fort Ross – California Outpost of Russian Alaska 1812-1841, Kingston, The Limestone Press, 1991.

Fienup-Riordan, Ann, Eskimo Essays, New Brunswick, Rutgers University Press, 1994.

Gaberel de Rossillon, Jean. Hommes d’hier, Paris, Société des écoles du Dimanche, 1878.

Gailbraith, John S., The Hudson’s Bay Company as an Imperial Factor, Berkeley, University of California Press, 1957.

Gibson, J.R., « Russia in California, 1833 – Report of Governor Wrangel », Pacific Northern Quarterly, Vol. 60, no 4, October 1969.

Golovnin, Vasilij Mihajlovič, Putešestvie vokrug sveta na šljupe « Kamčatka » v 1817, 1818 i 1819 godah, Saint-Pétersbourg, Tipografija Morskago Ministerstva, 1864.

Grinev, Andrej Val’terovič, Indejcy tlinkity v period Russkoj Ameriki, Novosibirsk, Nauka, 1991.

Grinev, Andrej Val’terovič, The Tlingit Indians in Russian America, Lincoln, University of Nebraska Press, 2005, p. 294 (édition augmentée de Indejcy….).

Grinev, Andrej Val’terovič, « Ob etnonime “Kološi” », Sovietskaja Etnografija, I, 1986.

Kamenskii, Anatolii, Tlingit Indians of Alaska, Fairbanks, University of Alaska Press, 1985.

Kan, Sergei, Memory Eternal - Tlingit Culture & Orthodox Christianity through 2 Centuries, Seattle, University of Washington Press, 1999.

Kappeler, Andreas, Russland als Vielvölkerreich, München, Beck, 1992.

Kappeler, Andreas, La Russie, Empire multiethnique, Paris, IES, 1994.

Katsuragawa Hoshû, Hokusabunryku (Notes brèves d’une dérive au Nord), publié en français sous le titre Naufrage et tribulations d’un Japonais dans la Russie de Catherine II, Paris, Chandeigne, 2004.

Khlebnikov, Kiril Timofeevič, Russkaja Amerika v zapiskah Kirila Hlebnikova, Moscou, Nauka, 1985 (livre I).

Khlebnikov, Kiril Timofeevič, Russkaja Amerika v neopublikovannyh zapiskah K.T. Hlebnikova, Leningrad, Nauka, 1979 (livres II-V).

Khlebnikov, Kiril Timofeevič, The Khlebnikov Archive – Unpublished Journal (1800-1837) and Travel Notes (1820, 1822, and 1824), Fairbanks, University of Alaska Press, 1990.

Liapunova, R.G., Essays on the ethnography of the Aleuts, University of Alaska Press, Fairbanks, 1996.

Lütke, Frédéric, Voyage autour du monde, exécuté par ordre de Sa Majesté l’Empereur Nicolas 1er sur la corvette Le Séniavine, dans les années 1826, 1827, 1828 et 1829, Paris, Firmin Didot, 1835.

Mauss, Marcel, Essai sur le don [1925], Paris, PUF, 2010.

Osterhammel, Jürgen. Kolonialismus, München, Beck, 2009.

Osterhammel, Jürgen. Colonialism, Princeton, Markus Wiener, 2005.

Oswalt, Robert, Kashaya Texts, Berkeley, University of California Publications in Linguistics no 36, 1964.

Roquefeuil, Camille de. Voyage autour du monde, Paris, Béthune et Plon, 1848.

Sauer, Martin, An Account of a Geographical & Astronomical Expedition to the Northern Parts of Russia, London, Cadell & Davies, 1802.

Sauer, Martin, Voyage fait par ordre de l’Impératrice de Russie Catherine II dans le nord de la Russie asiatique, dans la mer glaciale, etc…, Paris, Buisson, An X.

Schulte-Tenckoff, Isabelle. Potlatch : conquête et invention, Lausanne, Éditions d’En Bas, 1986.

Simpson, George, Narrative of a Journey round the World, during the years 1841 and 1842, London, Heny Colburn, 1847.

Šelihov, Grigorij, Rossijskago kupca Grigor’ja Šelehova stranstvovanie v 1783 godu iz Ohotska po Vostočnomu Okeanu k Amerikanskim beregam, SPb, 1791.

Testart, Alain, Critique du don, Paris, Syllepse, 2007.

Van’t Hof, Hellen et Robert Prince, Finding their own Dance – Reawakening the Alaskan Alutiiq Arts, Alaska Humanities Forum & The CIRI Foundation, 1990, [DVD], 55 min.

Veniaminov, Ioann, Zapiski ob ostrovah Unalaškinskago Otdela, Saint-Pétersbourg, RAK, 1840.

Veniaminov, Ioann, Sostojanie Pravoslavnoj Cerkvi v rossijskoj Amerike, Saint-Pétersbourg, Imperatorskaja Akademija Nauk, 1840.

Weber, Max, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1967.

White, Richard, The Middle Ground – Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650-1815, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

Wrangell, Elisabeth von, née de Rossillon, « Briefe aus Sibirien und den Russischen Niederlassungen in Amerika – Fünfter brief »,in Dorpater Jahrbücher, 2. Band, Riga et Dorpat, 1834.

Wrangell, Ferdinand von, Statistische und ethnographische Nachrichten über die Russischen Besitzungen an der Nordwestküste von Amerika, Saint-Pétersbourg, Kaiserliche Akademie des Wissenschaften, 1839.

Annexes

Annexe 1 : L’aigle bicéphale, un motif russe intégré par les Tlingit

Fig. 1 : Totem commémoratif de la prise de Sitka (1804). George Benson, Sitka, vers 1930, Lincoln square, Sitka (Ak), Photographie des auteurs, 2012.

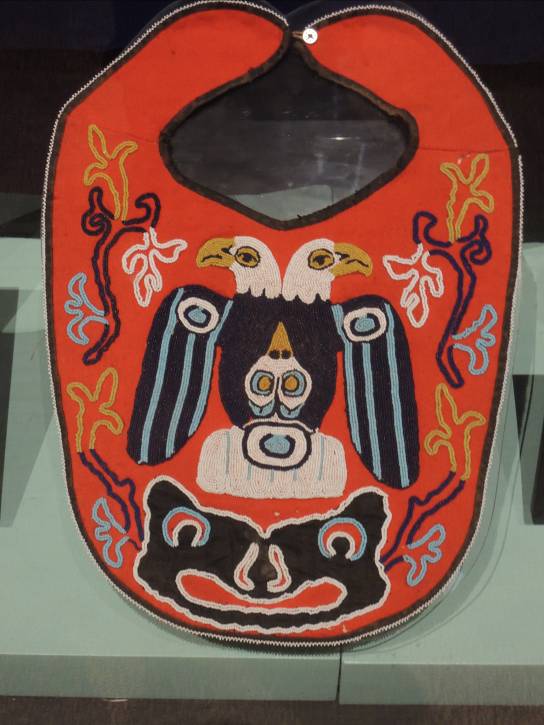

Annexe 2 :Plastron Tlingit. Artiste inconnu(e), Sitka, XIXe siècle, Sheldon Jackson Museum

Fig. 2 : Plastron Tlingit. Artiste inconnu(e), Sitka, XIXe siècle, Sheldon Jackson Museum, Sitka (Ak), Photographie des auteurs, 2012.

Notes

1 White, Richard. The Middle Ground – Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650-1815, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

2 « Les Français étaient très généreux envers les Indiens et leur donnaient toujours des vêtements, et de la poudre, et du plomb en grande quantité », Chef Shawnee, cité par R. White, op. cit.,p. 268. Sauf mention contraire, toutes les traductions sont celles des auteurs.

3 « Le chef principal des Indiens qui vivaient aux alentours du fort [Stikine], était un vieux bonhomme du nom de Shakes, qui, ayant été gâté par les Russes par trop d’indulgence, était d’un commerce difficile. » Simpson, George. Narrative of a Journey round the World, during the years 1841 and 1842, London, Heny Colburn, 1847, vol. I, p. 211.

4 Pour l’historique des voyages russes vers l’Amérique au XVIIIe siècle, voir Berkh, V.N. A Chronological History of the Discovery of the Aleutian Islands, Kingston, Limestone Press, 1974 (Hronologičeskaja istorija otkrytija Aleutskih ostrovov, ili podvigi Rossijskago kupečestva, SPb, 1824).

5 Šelihov, Grigorij. Rossijskago kupca Grigor’ja Šelehova stranstvovanie v 1783 godu iz Ohotska po Vostočnomu Okeanu k Amerikanskim beregam, SPb, 1791.

6 Davydov, Gavriil Ivanovič. Dvuhkratnoe putešestvie v Ameriku morskih oficerov Hvostova i Davydova, Saint-Pétersbourg, Morskaja Tipografija, 1802, čast’ vtoraja.

7 Golovnin, Vasilij Mihajlovič. Putešestvie vokrug sveta na šljupe « Kamčatka » v 1817, 1818 i 1819 godah, Saint-Pétersbourg, Tipografija Morskago Ministerstva, 1864.

8 Wrangell, Ferdinand von. Statistische und ethnographische Nachrichten über die Russischen Besitzungen an der Nordwestküste von Amerika, Saint-Pétersbourg, Kaiserliche Akademie des Wissenschaften, 1839.

9 Lütke, Frédéric. Voyage autour du monde, exécuté par ordre de Sa Majesté l’Empereur Nicolas 1er sur la corvette Le Séniavine, dans les années 1826, 1827, 1828 et 1829, Paris, Firmin Didot, 1835. Il faut préciser que les remarques de ce dernier concernant l’Amérique russe, abondamment citées par les chercheurs français, sont tirées des notes et manuscrits de K.T. Khlébnikov, I. Véniaminov et F. von Wrangell.

10 Veniaminov, Ioann. Zapiski ob ostrovah Unalaškinskago Otdela, Saint-Pétersbourg, RAK, 1840 (Notes on the Islands of the Unalashka District, Kingston, The Limestone Press, 1984).

11 Kamenskii, Anatolii. Tlingit Indians of Alaska, Fairbanks, University of Alaska Press, 1985.

12 Il s’agit d’une médaille en or, argent ou bronze, portant à l’avers l’aigle impériale avec le monogramme du souverain et au revers la mention « Sojuznye Rossii » (Alliés de la Russie).

13 Sauer, Martin. Voyage fait par ordre de l’Impératrice de Russie Catherine II dans le nord de la Russie asiatique, dans la mer glaciale, etc…, Paris, Buisson, An X, tome II, annexe X, pp. 356 et sq.

14 Cook, James. A Voyage to the Pacific Ocean, undertaken, by the Command of His Majesty, for making Discoveries in the Northern Hemisphere, London, Nicol & Cadell, 1785, Vol. II, pp. 413-414.

15 Il s’agit du Dionisijskij redut, Fort Stikine (1840-67), puis Fort Wrangel et ville de Wrangell depuis 1902.

16 AVPR, f. RAK, op. 888, d. 998, f° 280rev.-281. Cité par Grinev, Andrej Val’terovič. Indejcy tlinkity v period Russkoj Ameriki, Novosibirsk, Nauka, 1991.

17 Katsuragawa Hoshû. Hokusabunryku (Notes brèves d’une dérive au Nord), publié en français sous le titre Naufrage et tribulations d’un Japonais dans la Russie de Catherine II, Paris, Chandeigne, 2004, p. 139.

18 Simpson, George. Narrative…, op. cit., vol. II, p. 182.

19 Ibid., p. 198.

20 Accord RAK-HBC signé le 25 Janvier (6 Février) 1839 à Hambourg par Ferdinand von Wrangell et George Simpson (AVPRI, fonds RAK, d. 351, f° 215-221). L’accord, signé pour dix ans à compter du 1er juin 1840, sera reconduit jusqu’à la vente de l’Alaska aux États-Unis.

21 Wrangell, Ferdinand von. Statistische…, op.cit.,p. 30.

22 Khlebnikov, Kiril Timofeevič. Russkaja Amerika v zapiskah Kirila Hlebnikova, Moscou, Nauka, 1985 (livre I) et Russkaja Amerika v neopublikovannyh zapiskah K.T. Hlebnikova, Leningrad, Nauka, 1979 (livres II-V). Statistiques de 1830.

23 Gibson, J.R. « Russia in California, 1833 – Report of Governor Wrangel », Pacific Northern Quarterly, vol. 60, no 4, October 1969.

24 À propos de l’ethnonyme « Aléoute », voir aussi I. Veniaminov, Zapiski…, op. cit.

25 Wrangell, F. v. Statistische…, op.cit.,p. 28.

26 Grinev, Andrej Val’terovič. « Ob etnonime “Kološi” »,Sovietskaja Etnografija, I, 1986.

27 Voir, entre autres, le dessin du toïon Kotlean par Tikhanov en 1818 (Académie des Beaux-Arts de SPb, R-2116).

28 Les ethnonymes et populations suivants sont tirés de Wrangell, F.v. Statistische…, op. cit., pp. 96-136 et Veniaminov, I. Sostojanie Pravoslavnoj Cerkvi v rossijskoj Amerike, St. Pétersbourg, Imperatorskaja Akademija Nauk, 1840, pp. 43-44.

29 Sauer, Martin. An Account of a Geographical & Astronomical Expedition to the Northern Parts of Russia, London, Cadell & Davies, 1802, Appendix II, p. 13.

30 Liapunova, R.G. Essays on the ethnography of the Aleuts, Fairbanks, University of Alaska Press, 1996, pp. 212-213.

31 Wrangell, F.v. Statistisch..., op. cit., p. 265.

32 Cook, James. Op. cit.,p. 495.

33 Johnson, Andrew P., in Dauenhauer, N.M., Dauenhauer, R., Black, L.T. et al., Russians in Tlingit America, Seattle, University of Washington Press, 2008. Il s’agit plus probablement de la rencontre avec La Pérouse ou Malaspina, le riz ne faisant pas partie de la diète des navires russes au XVIIIe siècle.

34 Gaberel de Rossillon, Jean. Hommes d’hier, Paris, Société des écoles du Dimanche, 1878, p. 100.

35 Katsuragawa Hoshû, op. cit.,p. 138.

36 Wrangell, Elisabeth von, née de Rossillon. « Briefe aus Sibirien und den Russischen Niederlassungen in Amerika – Fünfter brief», in Dorpater Jahrbücher, 2. Band, Riga et Dorpat, 1834, p. 183.

37 RGIA, f. 18, op. 5, d. 1306, I-1, cité par Grinev, A.V. Indejcy…, op. cit.,1991, p. 272.

38 RGIA, f. 18, op. 5, d. 1306, I-6, cité par Grinev, A.V. The Tlingit Indians in Russian America, Lincoln, University of Nebraska Press, 2005, p. 294 (édition anglaise augmentée de Indejcy…, op. cit.).

39 Veniaminov, I. Zapiski…, op. cit.,t. III.

40 Rapport du P. Kamensky à l’évêque des Aléoutiennes et d’Alaska du 05/02/1897 cité en annexe à Kamenskii, Anatolii. Tlingit Indians of Alaska, op. cit., p. 137.

41 Voir l’étude exhaustive de Kan, Sergei. Memory Eternal - Tlingit Culture & Orthodox Christianity through 2 Centuries, Seattle, University of Washington Press, 1999.

42 Fienup-Riordan, Ann. Eskimo Essays, New Brunswick, Rutgers University Press, 1994, Chap. 5 : Selaviq, A Yup’ik Transformation of a Russian Orthodox Tradition.

43 Van’t Hof, Hellen et Robert Prince. Finding their own Dance – Reawakening the Alaskan Alutiiq Arts, Alaska Humanities Forum & The CIRI Foundation, 1990, [DVD], 55 min.

44 Kan, Sergei. Memory Eternal, op. cit.

45 Wrangell, F.v. Statistische…, op. cit.,p. 129. Noter le statut particulier des chamans.

46 Grinev, A.V. Indejcy…, op. cit.,note *** en page 279.

47 Mauss, Marcel. Essai sur le don [1925], Paris, PUF, 2010, pp. 73-74.

48 Testart, Alain. Critique du don, Paris, Syllepse, 2007, p. 74, et plus généralement le chapitre 3, consacré au potlatch.

49 Weber, Max. L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1967.

50 Approche critiquée notamment par Schulte-Tenckoff, Isabelle. Potlatch : conquête et invention, Lausanne, Éditions d’En Bas, 1986.

51 Sur Fort Ross en général, voir Bolhovitinov, N.N. (dir.). Istorija Russkoj Ameriki 1732-1867, Moscou, Meždunarodnye otnošenija, 1999, t. II, ch. 6 et t. III, ch. 6 ; Essig, E.O., Ogden, A. et Dufour, C.J. Fort Ross – California Outpost of Russian Alaska 1812-1841, Kingston, The Limestone Press, 1991.

52 Duhaut-Cilly, A. Voyage autour du monde, principalement à la Californie et aux îles Sandwich, pendant les années 1826, 1827, 1828 et 1829, Paris, Arthus Bertrand, t. II, p. 213.

53 Ibid., pp. 219-221.

54 « Notre détachement se composait, hors 3 officiers, de 21 cavaliers dont 7 Russes, 2 Yakoutes, 6 Aléoutes, 4 Vaqueros indiens et 2 interprètes, tous portant un carquois plein sur le dos. » Wrangell, F.v. Statistische…, op. cit.,p. 67.

55 Khlebnikov, Kiril Timofeevič. The Khlebnikov Archive – Unpublished Journal (1800-1837) and Travel Notes (1820, 1822, and 1824), Fairbanks, University of Alaska Press, 1990, p. 101 (1822).

56 Roquefeuil, Camille de. Voyage autour du monde, Paris, Béthune et Plon, 1848, t. I, pp. 159-160.

57 Khlebnikov, K.T. The Khlebnikov Archive, op. cit. p. 130 (1824).

58 Duflot de Mofras, Exploration du territoire de l’Orégon, des Californies et de la mer Vermeille exécutée pendant les années 1840, 1841 et 1842, Paris, Arthus Bertrand, 1844, t. II, p. 6.

59 Golovnin, V.M. Op. cit., p. 156.

60 Ibid, p. 149.

61 Russes, ceux-ci étant arrivés par la mer. Les Tlingit les appelaient gens de Dessous-l´Horizon.

62 Oswalt, Robert. Kashaya Texts, Berkeley, University of California Publications in Linguistics no 36, 1964, p. 255.

63 Ibid.,pp. 253-255.

64 Des Yakoutes ont en effet été embauchés à Fort Ross en raison de leur expérience d’éleveurs.

65 Dean, J.R. « “Uses of the Past” on the Northwest Coast : The Russian-American Company and Tlingit Nobility, 1825-1867 », Ethnohistory, 1995, no 42, cité par Grinev, op. cit.,2005, p. 278.

66 Pour utiliser le terme employé par Grinev (op. cit.,2005, p. 278).

67 Il est intéressant de noter que le catholicisme, notamment les Jésuites, tout comme l’orthodoxie, a eu une position relativement tolérante envers certaines pratiques « païennes » (dont le potlatch) des populations autochtones (voir Schulte-Tenckoff, I., op. cit.), contrairement aux protestants.

68 Khlebnikov, K.T. Russkaja Amerika..., op. cit.

69 Gailbraith, John S. The Hudson’s Bay Company as an Imperial Factor, Berkeley, University of California Press, 1957.

70 Osterhammel, Jürgen. Kolonialismus, München, Beck, 2009. Trad. Anglaise : Colonialism, Princeton, Markus Wiener, 2005.

71 Kolonialismus, op. cit.,p. 122 et Kappeler, Andreas. La Russie, Empire multiethnique, Paris, IES, 1994.

72 Kolonialismus, op. cit.,p. 17.

73 Ibid., à propos des colonies espagnoles.