- Accueil

- > La revue

- > Numéro 6

- > Le traitement des expressions idiomatiques dans certains manuels de FLE

Le traitement des expressions idiomatiques dans certains manuels de FLE

Par Ivan JOVANOVIĆ

Publication en ligne le 22 février 2017

Résumé

Idiomatski izrazi čine sastavni deo svakodnevne komunikacije. Međutim, kada je u pitanju njihovo prisustvo u nastavi francuskog kao stranog jezika, oni su u glavnom u podređenom položaju u odnosu na druge sadržaje, pa se postavlja pitanje šta je uzrok tome i šta treba uraditi kako bi se prevazišao ovaj nedostatak. U našem radu analiziramo obradu idiomatskih izraza u nekoliko udžbenika francuskog kao stranog jezika s ciljem da pokažemo poteškoće sa kojima se srpski učenici susreću u prepoznavanju, razumevanju i upotrebi idiomatskih izraza u različitim kontekstima. Takođe, želimo da pokažemo u kojoj meri im njihov maternji jezik pomaže u razumevanju i jednostavnijem savladavanju francuskih idiomatskih izraza (leksičko-semantička podudaranja u idiomatskim strukturama, preplitanja kulturâ i tradicijâ, zajednička simbolika glavnih konstituenata idiomatskih izraza itd). Takođe, pokušaćemo da odgovorimo na tri ključna pitanja: zašto učiti idiomatske izraze, šta tačno i kako učiti. Polazeći od Kunovog frazeološkog trokoraka (prepoznati, razumeti i upotrebiti idiomatski izraz), daćemo predlog za njihovu obradu u nastavi francuskog kao stranog jezika kao i primere njihove obrade u drugim kontekstima. Tri udžbenika (uključujući radne sveske) B1 nivoa Evropskog referentnog okvira za jezike predmet su naše analize: Agenda 3, Belleville 3 i Echo 3, jer smatramo da na ovom nivou učenja postoji veliki broj autentičnih tekstova, pa samim tim i veće prisustvo idiomatskih izraza.

Les expressions idiomatiques représentent une partie intégrante de la communication quotidienne. Cependant, lorsqu’il s’agit de leur présence dans l’enseignement du FLE, elles sont en quelque sorte négligées. On s’interroge sur la cause de cette négligence et ce qu’il faudrait faire pour surmonter ce défaut. Dans cet article, nous nous proposons d’analyser le traitement des expressions idiomatiques dans certains manuels de FLE utilisés par les apprenants serbophones et de démontrer les difficultés auxquelles ils se heurtent pour reconnaître, comprendre et employer les expressions idiomatiques dans les différents contextes. Ainsi, nous souhaitons prouver à quel point leur langue maternelle peut les aider à comprendre et à apprendre plus facilement les expressions idiomatiques françaises (les ressemblances lexicales et sémantiques dans les structures idiomatiques, les ressemblances dans les domaines de la culture et de la tradition, la même symbolique des constituants principaux des expressions idiomatiques, etc.). Nous essaierons également de répondre à trois questions : pourquoi apprendre les expressions idiomatiques, quoi apprendre exactement et comment les apprendre. En partant du triangle idiomatique de Peter Kühn (reconnaître, comprendre et employer une expression idiomatique), nous constituerons une proposition pour traiter les expressions idiomatiques dans les cours de FLE et donnerons les exemples de leur traitement dans d’autres contextes. Trois manuels (cahiers d’activités inclus) du niveau B1 du CECRL font l’objet de notre analyse: Agenda 3, Belleville 3 et Écho 3 car, à ce niveau d’apprentissage, on considère qu’il y a un grand nombre de documents authentiques et par conséquent une présence plus considérable des expressions idiomatiques.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Le traitement des expressions idiomatiques dans certains manuels de FLE (version PDF) (application/pdf – 713k)

Texte intégral

Introduction

1Depuis les années soixante-dix, la question de l’étude des expressions idiomatiques1 attire l’attention d’un grand nombre de chercheurs et fait apparaître plusieurs articles relatifs au domaine de la phraséologie grâce à laquelle se constitue la phraséodidactique ayant pour objectif d’analyser des expressions idiomatiques dans l’enseignement de la langue maternelle et étrangère2. Lorsqu’il s’agit de la langue étrangère, les recherches s’articulent autour de quelques questions principales : Pourquoi et comment apprendre les expressions idiomatiques ? Est-ce qu’il y a un minimum ou optimum phraséologiques (Čiča 2012) ? Les expressions idiomatiques jouent un rôle important dans la langue maternelle et font l’objet d’un apprentissage depuis la naissance parallèlement avec un apprentissage des lexèmes utilisés quotidiennement (Čiča 2012). Cristelle Cavalla souligne que l’on consacre beaucoup d’attention à l’apprentissage des expressions idiomatiques (EI) chez les locuteurs non natifs (LNN) et que le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) propose leur acquisition même au niveau débutant (Cavalla 2009). La problématique relative à l’acquisition des EI est devenue intéressante pour deux raisons : les apprenants qui sont des locuteurs non natifs commettent très souvent des erreurs en employant des formes idiomatiques car ils ne les connaissent pas assez bien, c’est-à-dire, ils les utilisent dans des contextes inappropriés (Jovanović 2014) ; par ailleurs, les EI sont très présentes dans la communication orale et écrite. Michael Lewis (2000) considère que le fonds de notre lexique mental est composé d’EI. Les locuteurs natifs (LN) les utilisent très souvent sans être conscients.

2Dans cet article, nous nous proposons d’analyser les propriétés et le traitement des expressions idiomatiques dans certains manuels de FLE afin de démontrer les difficultés auxquelles les apprenants serbophones se heurtent pour reconnaître, comprendre et employer les expressions idiomatiques dans les différents contextes. Ainsi, nous souhaitons indiquer à quel point la langue maternelle des étudiants serbes peut les aider à comprendre et à apprendre plus facilement les expressions idiomatiques françaises (la ressemblance lexicale et sémantique dans les structures idiomatiques, la ressemblance dans les domaines de la culture et de la tradition, la même symbolique des constituants principaux des expressions idiomatiques etc.). Nous essaierons également de répondre à trois questions : pourquoi apprendre les expressions idiomatiques, quoi apprendre exactement (on pense à l’utilisabilité et à la fréquence des EI (Čiča 2012)) et comment les apprendre. En partant du triangle idiomatique de Peter Kühn (1992) (reconnaître, comprendre et employer une expression idiomatique), nous constituerons une proposition pour les traiter dans les cours de FLE et donnerons des exemples de leur traitement dans d’autres contextes. Trois manuels (cahiers d’activités inclus) du niveau B1 du CECRL font l’objet de notre analyse: Belleville 3, Écho 3 et Agenda 3 car, à ce niveau d’apprentissage, on considère qu’il y a un grand nombre de documents authentiques et par conséquent une présence plus considérable des expressions idiomatiques.

3Si nous souhaitons traiter les EI dans l’enseignement du FLE, nous devons premièrement expliquer aux apprenants ce qu’est une expression idiomatique. La réponse n’est pas facile à donner d’autant plus qu’il existe une confusion terminologique. En effet, dans les ouvrages français (Guiraud 1967 ; Grosse 1998 ; Gonzàlez-Rey 2000) consacrés à ce domaine, on trouve plusieurs termes comme : expression idiomatique, locution, locution toute faite, expression, phrasème, phraséologisme, tandis que dans les articles serbes (Mršević-Radović 1987 ; 2008) on mentionne les termes tels que : unité phraséologique, idiome, phrasème, phrase figée, expression idiomatique.

4Il est également important de signaler le désaccord des chercheurs en termes de classement des proverbes, des dictons, des syntagmes terminologiques et des collocations dans le domaine de la phraséologie. Autrement dit, on se pose la question de savoir s’il faut les traiter en tant qu’expressions idiomatiques ou non. L’absence alors d’une définition générale cause l’absence assez claire d’un classement alors que les chercheurs, depuis des décennies, essaient de trouver une solution référentielle. Une expression idiomatique se définit comme un ensemble figé de mots qui se caractérise par une unité lexicale et syntaxique, par une unité de sens, par un emploi métaphorique et par un fonctionnement dans le discours comme un mot simple. Il est évident que sur cette définition reposent les propriétés et les critères pour identifier une EI dans le contexte, ce qui est l’une des conditions préalables pour l’apprendre dans l’enseignement du FLE. Pour expliquer cette définition, nous donnons comme exemple l’expression faire mouche.L’unité lexicale sous-entend l’impossibilité de changer l’un des constituants de l’expression idiomatique par un mot synonyme : on ne peut pas dire *faire insecte ; quant à l’unité syntaxique, on ne peut en aucun cas : a) séparer les constituants d’une expression idiomatique en insérant un autre élément : * faire une belle mouche, b) modifier l’ordre des constituants d’une expression idiomatique : * mouche faire ; ainsi, une expression idiomatique ne peut être soumise à aucune transformation syntaxique. Dans l’exemple : Pierre a cassé la croûte (Pierre a mangé), ne peut se trouver devant l’objet direct que l’article défini tandis que dans une structure syntaxique libre, on peut antéposer quelconque déterminant : Pierre a cassé la / une / cette table. La transformation passive, la pronominalisation, le détachement, la relativisation et l’extraction ne sont pas possibles dans les expressions figées : a) *la croûte a été cassée par Pierre vs. la table a été cassée par Pierre, b) * Pierre l’a cassée vs. Pierre l’a cassée, c) * la croûte, Pierre l’a cassée vs. la table, Pierre la cassée, d) * la croûte que Pierre a cassée vs. la table que Pierre a cassée, e) *c’est la croûte que Pierre a cassée vs. c’est la table que Pierre a cassée.

5Pour ce qui concerne l’unité de sens, quand on dit, par exemple, il fait mouche, ceci ne signifie pas qu’il fabrique une mouche, mais dénote l’action d’impressionner en atteignant son objectif. Le sens donné est considéré comme le sens global car il n’est pas analysable d’après le sens de chaque lexème qui compose l’expression idiomatique. On dit aussi que cette expression connait un emploi métaphorique parce que le mot mouche est la métaphore pour le point noir d’une cible visée lors d’un jeu de tir. La transparence du sens d’une expression idiomatique peut aussi varier. Parfois, il peut être prévisible d’après le sens d’au moins d’un lexème à valeur non figée qui compose l’expression idiomatique : oiseau de mauvaise augure (un signe défavorable).

1. Pourquoi traiter les expressions idiomatiques en cours de FLE ?

6Après avoir identifié les propriétés des EI, il est évident que l’on ne peut pas les mettre au même niveau que d’autres lexèmes que nous traitons lors du cours de FLE. À ce titre, on s’interroge sur le fait qu’il faille traiter les EI dans l’enseignement du FLE et comment le faire vu qu’elles posent un certain nombre de problèmes aux locuteurs non natifs et nécessitent une approche didactique particulière. L’apprentissage d’une langue étrangère a pour objectif l’acquisition des compétences communicatives et les apprenants doivent être capables d’utiliser la langue dans des situations de la vie quotidienne. La plupart des manuels contiennent beaucoup de textes authentiques (article du journal, interview, BD, dessin animé, discours etc.) où on trouve des EI. Grâce à elles, on verbalise nos émotions, nos attitudes, notre comportement et on les présente avec le plus d’effets. Alors, nous considérons que les EI doivent être présentes dans l’enseignement dès le début de l’apprentissage d’une langue étrangère et qu’il n’y a aucune raison justifiée pour retarder leur acquisition. Ceci dit qu’il ne s’agit pas de concevoir des cours particuliers consacrés aux EI, mais juste faire attirer l’attention des apprenants lorsqu’elles figurent dans un texte. À cet égard, si nous souhaitons parvenir à un objectif primordial qui serait d’acquérir une compétence communicative, les EI constituent un élément linguistique incontournable bien qu’elles ne soient pas faciles à traiter.

2. Quoi apprendre exactement ?

7Suite aux recherches effectuées par les phraséologues (Hallsteinsdóttir, Šajánková, Quasthoff 2006), on a abouti aux résultats du minimum et de l’optimum phraséologiques d’après lesquels il y a un lien entre les expressions idiomatiques qui sont les plus fréquentes et les plus utilisées par les locuteurs de la langue maternelle. Les chercheurs ont constitué une liste de 143 EI qui devraient être observées en tant que noyau ouvert de l’optimum langagier et qui devraient être traitées dans l’enseignement d’une langue étrangère. À part cette liste, ils ont proposé les EI que les apprenants des niveaux avancés devraient maîtriser et celles qui pourraient faire part d’une communication passive. Les listes proposées sont très utiles car elles peuvent servir de base pour concevoir les cahiers d’exercices relatifs à l’enseignement. Lorsque l’on prépare le cours de FLE, il faut se concentrer sur le niveau de l’apprentissage, sur l’objectif de l’apprentissage (visite touristique, travaux d’affaires, études), sur le type du document (lettre, compte rendu, article de presse) et sur l’analyse contrastive de la langue maternelle et étrangère. Quant à l’analyse contrastive, nous pensons aux EI françaises et serbes ayant la même structure lexico-sémantique. Il est facile de traiter les EI avec une telle structure car les apprenants reconnaissent facilement leur forme et leur sens dans les deux langues : vivre comme un chien et chat : živeti kao pas i mačka.

8Néanmoins, lorsque les EI possèdent une structure lexicale différente et la même structure sémantique, il est difficile aux apprenants d’identifier leur sens et ils doivent s’appuyer sur l’aide de l’enseignant : il m’en coûte les yeux de la tête : košta me kao Svetog Petra kajgana. Ainsi, il faudrait proposer certains exercices pour qu’ils puissent employer une telle EI dans les contextes appropriés, ce qui nécessite une préparation supplémentaire. À la recherche de la réponse : qu’est-ce qu’il faut apprendre exactement ?, on peut s’appuyer sur EPHRAS. Il s’agit du matériel phraséodidactique issu du projet EPHRAS3. Une base de données phraséologique plurilingue de plus de 4.000 EI et de plus de 600 exercices interactifs adaptés aux niveaux de l’apprentissage d’après le CECRL a été élaborée pour le slovène, l’allemand, le hongrois et le slovaque. Pour chaque EI, on trouve les informations les plus importantes liées à leur utilisation par les LN et LNN ainsi qu’une typologie particulière d’exercices conçus pour ce projet et divisés selon les langues, les thèmes, les niveaux et les compétences.

3. Comment apprendre les expressions idiomatiques ?

9Nous considérons qu’une EI ne doit pas être apprise de manière isolée dans l’enseignement du FLE mais qu’elle doit être traitée avec d’autres lexèmes bien que leur traitement demande une approche didactique à part. La plupart des auteurs (Bergerová 2011; Hallsteinsdóttir 2011) considèrent que le corpus du traitement des EI doit être composé de documents authentiques. S’il s’agit d’apprenants débutants, il vaut mieux qu’ils apprennent les EI à travers les jeux, les dialogues et les jeux de rôles pour qu’ils les mémorisent de manière inconsciente et qu’ils commencent à les utiliser dans leur communication. Quant aux apprenants des niveaux avancés, il est indispensable d’attirer leur attention en terme d’apparition des EI et de leur démontrer comment ils peuvent se servir d’elles lors de la communication avec d’autres peuples et cultures.

10En effet, il est indispensable d’instruire les apprenants pour qu’ils développent les stratégies et pour qu’ils puissent, de manière autonome, induire et analyser le sens d’une EI. À cet effet, il nous paraît très utile d’introduire le triangle idiomatique de Peter Kühn (1992), un cadre théorique pratique destiné au traitement didactique des EI. Il fonde sa théorie sur trois étapes: a) reconnaître une EI, b) comprendre une EI, c) employer une EI. Concernant la première étape, nous avons déjà souligné qu’il faudrait indiquer aux apprenants les propriétés que possèdent les EI, leur structure spécifique et certaines anomalies morphosyntaxiques, c’est-à-dire certaines constructions grammaticales que l’on n’emploie pas souvent en français contemporain : p.ex. avoir du chien. À ce propos, nous pouvons dire que l’aspect culturel et de tradition peut jouer aussi un rôle important dans la reconnaissance des EI. Quant à la seconde étape, Khün propose d’expliquer aux apprenants le sens des EI et de faire en sorte qu’ils les comprennent. Il s’en sert de deux démarches : la première démarche est que l’on explique une EI à l’aide d’images. Cependant, cette démarche a ses inconvénients notamment pour les apprenants des niveaux débutants. Ils peuvent mal interpréter une EI à cause d’une association similaire ou différente par rapport à leur langue maternelle. À ce titre, on pourrait la limiter aux EI ayant la même structure lexico-sémantique dans les deux langues. Par exemple, quand on dit : être gros / sal comme un cochon, les apprenants vont le comprendre si on leur montre une image de cochon qui a ces caractéristiques physiques. Mais ils ne pourront pas décoder le sens de l’EI, passer du coq à l’âne, même si l’on leur montre l’image d’une personne qui passe du coq à l’âne. Un certain nombre d’EI ne peut être illustré en images : p.ex. à bouche que veux-tu, avoir ses lunes etc.

11La deuxième démarche concerne l’utilisation d’un dictionnaire des expressions idiomatiques. En ce qui concerne les EI françaises et leurs équivalents serbes, il n’y a qu’un dictionnaire franco-serbe, celui de Vlado Drašković (1990). Malgré les qualités qu’il possède, ce dictionnaire a également ses défauts : a) pour les EI ayant une structure lexicale différente mais la même structure sémantique, on énumère trop d’équivalents sans expliquer les nuances possibles ; b) le manque d’explication détaillée du sens des EI ; c) le manque du contexte d’emploi. À cet effet, on se pose la question si les apprenants ont compris le sens des EI dans certains contextes.

12La troisième étape, proposée par Khün, concerne l’emploi des EI. Il s’agit d’un segment assez complexe relatif à l’aspect pragmatique, c’est-à-dire au contexte. Bien que l’on maitrise parfaitement une langue étrangère, il arrive parfois que l’on emploie une EI dans un contexte erroné pour des raisons suivantes : a) une EI employée peut être vieillie ; b) elle ne s’utilise jamais régionalement ; c) elle n’est pas appropriée à une situation donnée. Kühn considère qu’après la deuxième étape, il faut instaurer l’étape de révision pour que les apprenants puissent travailler la même EI dans d’autres textes et contextes.

4. Le traitement des expressions idiomatiques dans les manuels du FLE

13Notre corpus est basé sur trois manuels de FLE et cahiers d’exercices (Agenda 3, Belleville 3, Echo 3) du niveau B1 du CECRL.

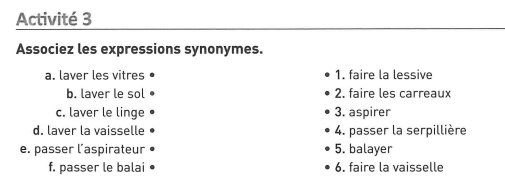

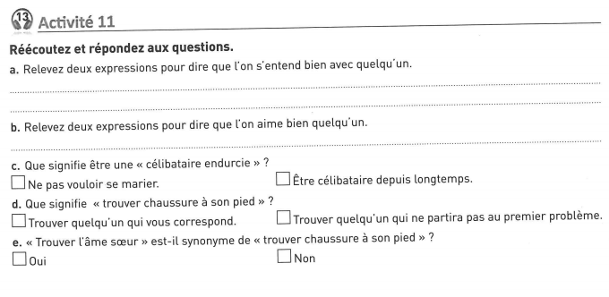

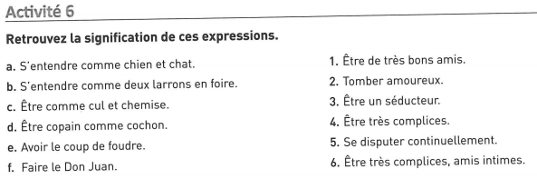

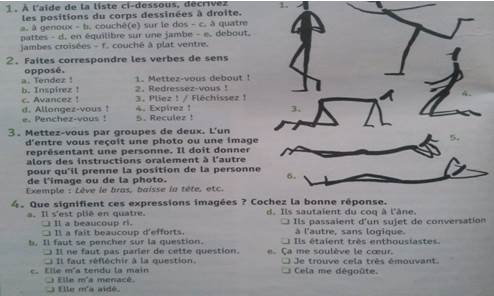

14Dans le manuel Agenda 3, nous pouvons constater qu’il y a très peu d’EI dans les documents authentiques. Alors, nous avons identifié une EI à titre régional et huit proverbes employés dans le but de faire exercer les apprenants sur l’accentuation de la dernière syllabe du groupe rythmique, donc, à caractère phonétique. Pour ce qui concerne l’EI régionale : ne lâche pas la patate, les auteurs ont donné une explication étymologique, sémantique et pragmatique, ce que nous jugeons indispensable pour que les apprenants puissent l’employer correctement dans le contexte sans commettre des erreurs, ce que nous avons déjà mentionné dans les sous-chapitres précédents. À la différence du manuel, nous avons trouvé 26 EI dans les cahiers d’exercices. Elles sont présentées de telle façon qu’elles dévoilent des domaines de la vie quotidienne et ont pour but de mettre l’accent sur l’emploi du lexique relatif à un thème. Par exemple, on demande aux apprenants d’associer les expressions synonymes relatives aux tâches ménagères (image 1), d’identifier celles qui expriment les rapports amoureux et amicaux (image 2), de dire s’il s’agit d’une bonne ou mauvaise relation entre deux personnes (image 3).

Image 1(p. 18)

Image 2 (p. 26)

Image 3 (p. 30)

15Suite aux extraits présentés ci-dessus, nous constatons que l’on demande aux apprenants de dénoter les EI sans leur demander de les utiliser dans le contexte. Ainsi, étant donné qu’il s’agit du niveau B1, on suppose que les apprenants ont automatiquement pu les reconnaître. Nous jugeons de grand défaut le fait qu’il aurait été intéressant de demander aux apprenants de trouver les EI de leur langue maternelle qui expriment la même chose et de tenter par la suite de trouver les équivalents possibles pour comparer à quel pont apparaissent les ressemblances et les différences au niveau lexical, sémantique et culturel.

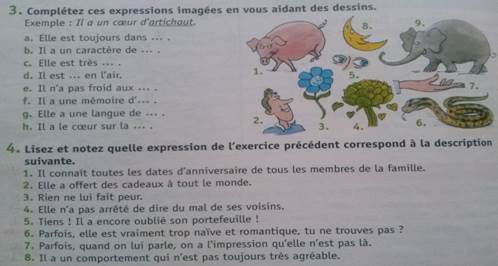

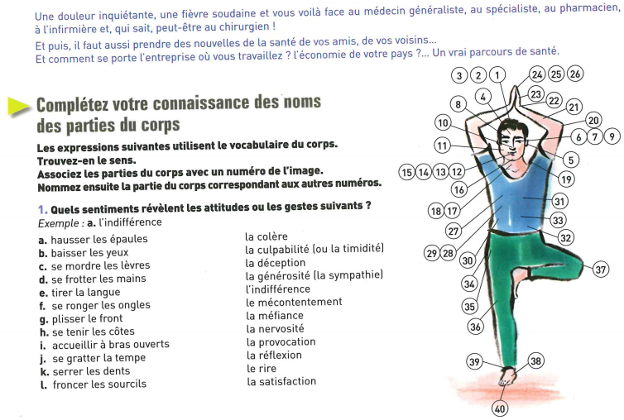

16À la différence du manuel l’Agenda 3, dans le manuel Belleville 3 (cahier d’exercices inclus), on trouve beaucoup plus d’EI dans les documents authentiques avec le respect entier du triangle idiomatique de Kühn. On demande aux apprenants de reconnaître, de comprendre et d’employer les EI présentées dans les contextes donnés. Ainsi, la compréhension et le décodage du sens se font également à l’aide des images qui inspirent les apprenants à avoir une idée du message émis par les EI grâce aux lexèmes qui les constituent. Dans notre cas, il s’agit d’images d’animaux, de plantes et de parties du corps humain.

Image 4 (p. 14)

Image 5 (p. 34)

17Suite aux exercices donnés ci-dessus, nous pouvons conclure qu’ils utilisent tout le principe de l’association : on demande aux apprenants de relier la forme des EI de la colonne gauche à leur sens possible se trouvant dans la colonne droite ou bien de cocher la case devant la réponse correcte. Il s’agit bien d’une approche sémasiologique, car nous partons de la forme pour aller vers le sens (Galisson 1984).

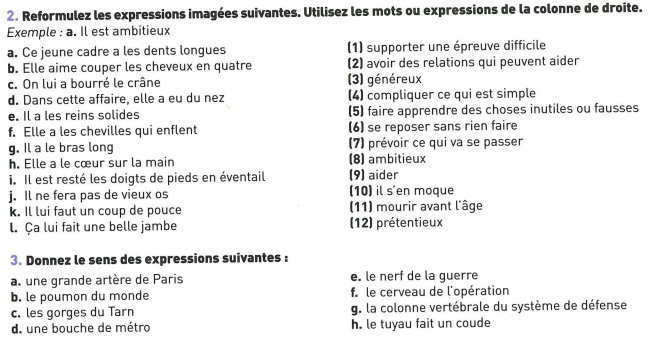

18Dans le manuel Écho 3 (cahier d’activités inclus), un grand nombre d’EI figure dans les textes authentiques et dans les exercices. Leur traitement s’appuie également sur une approche sémasiologique et les EI touchent plusieurs domaines de la vie quotidienne en mettant l’accent sur des lexiques spécifiques proposés en fonction de l’objectif du cours. Quant au triangle idiomatique de Kühn, on déduit qu’il n’est pas respecté entièrement. Soit on donne aux apprenants le contexte et la forme et on leur demande de comprendre le sens soit on leur propose la forme et on leur demande de trouver le sens sans leur demander un emploi contextuel.

Image 6 (p. 34)

Image 7 (p. 34)

5. Une proposition de traitement des EI dans l’apprentissage du FLE

19 D’après l’analyse effectuée des EI dans les trois manuels du FLE, il est évident que les EI connaissent une fréquence importante dans les textes authentiques et dans les exercices des cahiers d’activités. Cependant, nous considérons qu’il y a certains points à améliorer en termes de traitement et de présentation aux locuteurs non natifs. Pratiquement, dans tous les cas, les activités relatives aux EI sont conçues à caractère associatif sans le respect entier du triangle idiomatique de Kühn que nous jugeons indispensable pour l’acquisition complète du vocabulaire idiomatique. À cet effet, nous proposons quatre phases qui, selon nous, peuvent améliorer la capacité d’apprentissage, constituer une approche originale dans leur traitement et initier la motivation et l’intérêt plus importants chez les apprenants du FLE.

20- phase de sensibilisation : pour les EI figurant dans les textes, l’enseignant pourrait trouver des images qui leur correspondent et demander aux apprenants de relier l’image à une EI ;

21- phase de contextualisation : cette phase prévoit que les apprenants mettent les EI dans des contextes appropriés ;

22- phase d’analyse contrastive : dans cette phase, les apprenants auraient pour tâche de trouver les équivalents lexico-sémantique qui transparaissent dans leur langue maternelle et de les comparer aux structures françaises ; ils devraient reconnaître et isoler toutes les ressemblances et les différences existant sur le plan langagier et culturel ; se focaliser également sur l’étymologie et la motivation des EI dont le sens est complètement opaque ;

23- phase de production : dans cette dernière phase, les apprenants, divisés en groupe par deux, devraient créer un dialogue ou imaginer une situation dans lesquels ils auraient employé les EI acquises.

6. Conclusion

24Si nous souhaitons que nos apprenants soient capables de parvenir à l’objectif principal de l’enseignement d’une langue étrangère, ce qui est l’acquisition de la compétence communicative, nous devons les former pour apprendre et employer un vaste nombre d’expressions idiomatiques qui représentent un facteur incontournable de la communication quotidienne. À cet égard, il faut traiter celles qui apparaissent dans les différents documents exploités aux cours bien que les chercheurs aient proposé des listes des EI les plus fréquentes à apprendre. Dans leur traitement, nous considérons que le triangle idiomatique de Peter Kühn : a) reconnaître, b) comprendre, c) employer une EI représente une bonne base de départ pour leur apprentissage et leur acquisition mais qu’il doit être complété par quatre phases que nous avons proposées : phase de sensibilisation, phase de contextualisation, phase d’analyse contrastive et phase de production pour que les apprenants du FLE des niveaux avancés puissent maîtriser au mieux le domaine de la phraséologie. Une attention particulière doit être orientée vers les activités qui aideront les apprenants à identifier la forme et décoder le sens d’une EI. Si on travaille une EI pour la première fois, il faut s’appuyer sur la phase de sensibilisation qui facilitera les apprenants à trouver sans difficulté une EI dans le contexte. Le passage vers un emploi productif des EI doit s’effectuer de manière progressive afin d’éviter leur emploi inapproprié à la communication quotidienne.

Bibliographie

Bergerova Hana. 2011. Zum Lehren und Lernen von Phraseologismen im DaFStudium. Überlegungen zu Inhalten und Methoden ihrer Vermittlung anhand eines Unterrichtsmodells. Linguistik online 47, 3/11: 107–129. Accès : 8. 9. 2015. https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/ view/358

Bidault Murielle et al. 2012. Agenda 3. Méthode de français. Paris : Hachette.

Bidault Murielle et al. 2012. Agenda 3. Méthode de français. Cahier d’activités. Paris : Hachette.

Cavala Cristelle. 2009. La phraséologie en classe de FLE. Les Langues Modernes, 1-2009, 3 – 8.

Conseil de l’Europe. 2001. Cadre européen commun de référence pour les langues. Paris: Didier.

Čabrić-Čiča Ana. 2012. Analiza frazeologizama u udžbenicima nemačkog jezika [L’analyse des phrasèmes dans les manuels de la langue allemeande]. Novi Sad: Filozofski fakultet. Neobjavljeni master rad.

Drašković Vlado. 1990. Francusko-srpski frazeološki rečnik [Le dictionnaire phraséologique franco-serbe]. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Gallier Thierry et al. 2005. Belleville 3. Paris: Clé international.

Gallier Thierry et al. 2005. Belleville 3. Cahier d’activités. Paris: Clé international.

Galisson Robert. 1984. Les expressions imagées. Paris : Clé International.

Giradet Jacky, Jacques Pécheur. 2008. Écho 3. Paris : Clé International.

Giradet Jacky, Jacques Pécheur. 2008. Écho 3, Cahier personnel d’apprentissage.Paris : Clé International.

Gonzàlez-Rey Isabel. 2002. La phraséologie du français. Toulouse : Presse Universitaire du Mirail.

Gross Gaston. 1998. Les expressions figées en français. Paris : Ophrys.

Guiraud Pierre. 1967. Les locutions françaises. Paris : Presse Universitaire de France.

Hallsteinsdóttir Erla., Šajánková Monika, Quasthoff Uwe. 2006. Phraseologisches Optimum für Deutsch als Fremdsprache. Ein Vorschlag auf der Basis von Frequenz- und Geläufi gkeitsuntersuchungen. Linguistik online 27: 117–136. Accès : 8. 9. 2015. http://www.linguistik-online.de/27_06/ hallsteinsdottir_et_al.html.

Hallsteinsdóttir Erla. 2011. Aktuelle Forschungsfragen der deutschsprachigen Phraseodidaktik. Linguistik online 47, 3/11: 3–29. Accès : 8. 9. 2015. https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/358.

Jovanović N. Ivan. 2014. O idiomatskim izrazima u udžbenicima francuskog jezika [Sur les expressions idiomatiques dans les manuels de FLE]. Jezik, književnost, kultura, vol. 4, Niš: Filozofski fakultet, 316 – 331.

Kühn Peter. 1992. “Phraseodidaktik. Entwicklungen, Probleme und Überlegungen für den Muttersprachenunterricht und den Unterricht DaF“. Fremdsprachen Lehren und Lernen Nr. 21: 169–189.

Kühn Peter. 1996. Redewendungen – nur im Kontext! Kritische Anmerkungen zu Redewendungen in Lehrwerken. Fremdsprache Deutsch 15: 10–16.

Lewis Michael. 2000. Teaching collocation: Further developments in de lexical approach. Hove: Language teaching publications.

Mršević-Radović Dragana. 2008. Frazeologija i nacionalna kultura [La phraséologie et la culture nationale]. Beograd : Društvo za književnost i jezik Srbije.

Mršević-Radović Dragana 1987. Frazeološke glagolsko-imeničke sintagme u savremenom srpskohrvatskom jeziku [Les syntagmes verbaux et nominaux phraséologiques en serbocroate contemporain]. Beograd: Filološki fakultet.

Notes

1 Une expression idiomatique est une construction ou une locution particulière à une langue qui porte un sens par son tout et non par chacun des mots qui la composent. Autrement dit, il s’agit d’une expression constituée par l’union de plusieurs mots formant une unité syntaxique et lexicologique (Guiraud 1967). Pour plus de détails sur ce sujet, voir la page 4.

2 Les chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet sont Galisson (1984), Mel’čuk (1993),Gross (1996), Pecman (2004), Cavala (2008), Cavala, Labre (2009), Jovanović (2014), Čiča (2015), etc.

3 Cette base de données n’existe pas pour la langue française, mais cela peut être un futur projet à l’instar de celui-ci.